你能想象吗?在冰冷高压的万米海沟深处,生活着一片繁荣的生命群落:密集的管虫伸展着血红色的触手,双壳类软体动物在海底沉积物上栖息,无数微生物围绕着它们形成复杂的生态系统。尤为惊人的是,支撑这片繁荣的能源并非阳光,而是来自地球深处的化学反应。

中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称深海所)研究员彭晓彤领衔的国际合作团队,在西北太平洋的千岛-堪察加海沟和阿留申海沟深处,发现了有记录以来最深——距离海面9533米的深渊中的化能合成生态系统。相关研究7月30日以论文与简报发表于《自然》。这一发现挑战了人们长期以来对极端深度生命潜力的假设,以及对深海复杂碳循环的认知。

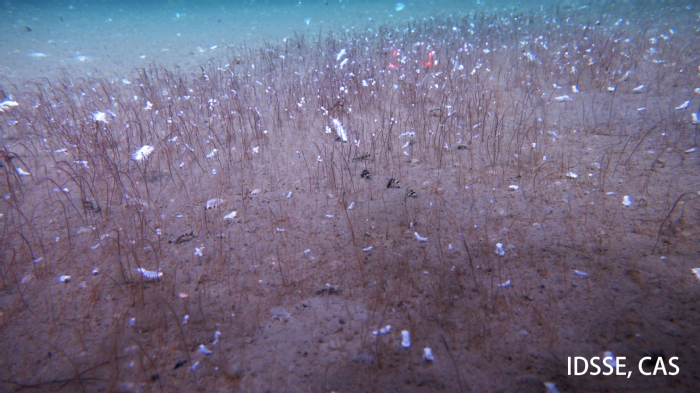

深海所与国际合作者通过“奋斗者”号发现的深渊管虫和贝类。

深海所与国际合作者通过“奋斗者”号发现的深渊管虫和贝类。

?

深渊中的“自养王国”

在地形上,深渊是海底的凹陷区域,深度在6000米至近11000米之间,形成于板块俯冲作用——一个板块俯冲到另一个板块下方。长期以来,理论认为化能合成群落在海沟中可能广泛存在,但实际发现的此类群落却寥寥无几。

“简单说,化能合成生物群落就是‘化学能驱动的生物群落’。”彭晓彤在接受《中国科学报》采访时解释说,植物依靠光合作用合成有机物是一种自养方式,而深海里的化能生命,则开启了另一种自养路径——利用海底流体中的化学物质进行化学反应获取能量,将二氧化碳等无机物转化为自身所需的有机物,从而维持自身的生命活动,并支持整个生态群落的运转。

彭晓彤表示,在这个过程中,深渊微生物就像“隐形工厂”:一方面,持续降解沉积物中的有机质,并合成甲烷支撑化能合成生命;另一方面,甲烷在微生物的作用下也能再次被氧化,这一过程伴随着硫酸根的还原,并产生硫化氢。硫化氢的氧化过程也能为这些深渊化能合成生命提供能量来源。这一过程堪称“黑暗生产力”,在冰冷、无光的深渊海底支撑起生命绿洲。

据介绍,这类独特的化能合成生物群落,通常与海底热液、冷泉等流体活动紧密相关。二十世纪70年代,科学家在东太平洋加拉帕戈斯洋脊的海底热液生态系统中发现此类生命系统后,在地球和生命科学领域掀起研究热潮,因为它颠覆了人类对生命存在形式的认知。

然而,科学家发现的化能合成生物群落大多是零散分布的,且主要分布在洋中脊、大陆坡和弧后盆地等区域。

现在,深海所的科学家们与合作者首次在深渊极限深度中发现了大规模的化能合成群落,几乎覆盖了整个北太平洋的深海俯冲带——从库叶-堪察加到阿留申在海沟中绵延超过2500公里。这些群落以深海管状蠕虫和蛤类等双壳类软体动物为主,由富含硫化氢、甲烷的流体支撑。“俯冲挠曲形成的正断层为流体提供了运移通道,源源不断地将甲烷和硫化氢提供给这些化能生物。”深海所副研究员高金尉说。

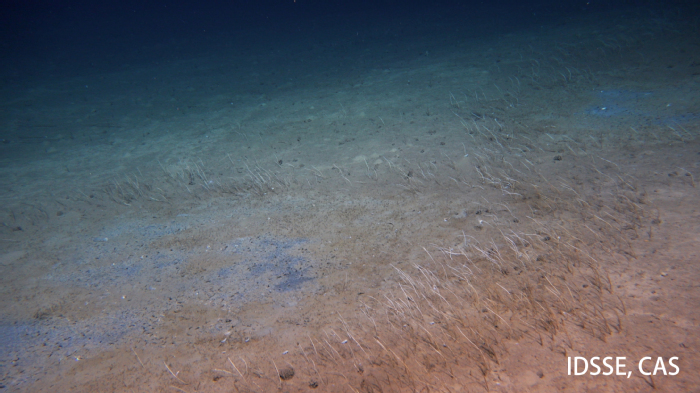

科学家在9533米航次最深处发现的管虫、海参(地上)和多毛(白色多爪)。

科学家在9533米航次最深处发现的管虫、海参(地上)和多毛(白色多爪)。

?

贝和海葵。

贝和海葵。

?

更令人惊喜的是,深海所副研究员高兆明表示,研究结果初步显示,深渊管状蠕虫区别于严重依赖硫氧化细菌的深海种,甲烷氧化型共生菌在其体内占有很大的比重,而在深渊双壳贝类中发现了新奇的硝化型细菌。

“这是一个重大发现,令人兴奋!”美国加州大学圣迭戈分校海洋生态和生物学家Lisa Levin在评审意见中写道,这项研究突破了此前关于化学合成生命生存极限的认知,揭示了新的深渊化能生物代谢途径和深渊适应机制的独特性,并指示深渊冷泉流体系统的复杂性,为未来的研究奠定了有价值的基础。

意外之喜

“这次发现始于一次计划外的潜次,有点‘意外之喜’。”深海所研究员杜梦然向《中国科学报》回忆说。

2024年八九月份,“探索一号”科考船载着“奋斗者”号深潜器,在西北太平洋执行航次任务。一次,“奋斗者”号在堪察加海沟最深点的潜次任务接近结束时,杜梦然和下潜的队员们决定“绕个路”,到上覆板块的坡上做不同地貌单元生物群落的对比。

出乎意料的是,他们看到了“像草一样密集生长”的管虫。当时,他们的第一反应是怀疑:管虫是冷泉环境的产物,而传统冷泉多在大陆架边缘发育,深渊怎么会有?更为奇怪的是,他们也没有在这里观察到在其他冷泉区常见的气泡喷逸。

后来,结合热力学分析后,他们才确认这是一种全新的“静默冷泉”——不同于大陆边缘海域的冷泉会“冒气泡”。彭晓彤解释说,由于极高静水压力的原因,深渊冷泉甲烷要么以固态天然气水合物的形式存在于沉积物中,要么以液态或溶解态形式存在于沉积物间隙水或海水中,在潜水器内用肉眼是观察不到喧闹跳跃的气泡的,从而构成了一幅别具一格的“哑剧冷泉”。

在深渊找到活动的流体和化能生命,是深渊科学家们追寻的一个梦想。那次偶然发现,让科考队意识到事情的重要性,他们紧急调整后续二十多次潜次计划,聚焦冷泉与化能生命群落规模的调查工作。

当时,北半球仍处于夏季,但高纬地区气温水温低,作业海域大雾频发,能见度极低,船长操船时甚至看不见船尾,潜器投放和回收难度极大。尽管如此,运维和下潜协作团队仍旧密切配合,通过一次次下潜完成拼图,确定化能合成群落在海沟中分布范围超过2500公里。

海底丰富的生物群落打开了科考队员们的想象力,每一个潜次,看到不一样的生态群落景观,他们就为其起一个昵称:“腊梅园”“棉花田”“蛤蜊床”“蓝沼泽”……“你看,像草一样生长的是棕色化能管虫,它们末端会生出血红色的触手。这些触手上面的‘小白点儿’是小白螺,它们不是化能生物,而是趴在管虫表面吃它表层的有机质生存。”杜梦然指着一处“奋斗者”号在“腊梅园”拍摄的照片向记者介绍说。

“腊梅园”

“腊梅园”

?

“棉花田”

“棉花田”

?

“蛤蜊床”

“蛤蜊床”

?

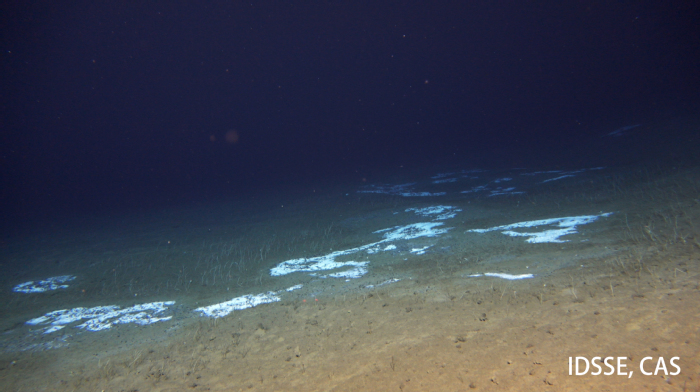

深蓝色的泥浆周围环绕着管虫形成“蓝沼泽”。

深蓝色的泥浆周围环绕着管虫形成“蓝沼泽”。

?

大片像雪一样的白色菌席与管虫形成的“冰河”。

大片像雪一样的白色菌席与管虫形成的“冰河”。

?

“国际合作在此过程中至关重要。”彭晓彤说,正是得益于国际合作团队的跨学科背景,才能发现这一现象。同时,此次研究从去年年中发现到年底投稿历时仅半年,需要在短时间内整合多学科数据——分子生物学鉴定物种、地球化学分析甲烷来源、形态学分类、矿物学鉴定等,靠的是顶层设计以及多个国际团队分工协作,快速高效推进。

刷新深渊碳循环认知

国际科学界认为,这项研究不仅挑战了过往人们关于极端深度生命潜力的传统认知,也颠覆了人们对深海碳循环的认知。

“我们的分析显示,深渊冷泉甲烷的碳和氢同位素值非常负——指示甲烷是微生物成因,是在微生物的作用下由二氧化碳和氢气合成的。”杜梦然说,同时,深渊中的甲烷储层可能封存了大量的有机碳,并以天然气水合物的形式存在,形成了前所未知的“隐藏的巨大碳库”,这也同时挑战了深渊生态系统主要依赖表层海洋沉降的颗粒有机质和腐肉支撑的传统观点。

深海所副研究员柳双权介绍说,研究团队还在深渊沉积物中发现了大量冰晶石,这种自生碳酸盐的形成可能是深渊无机碳埋藏的重要途径之一,拓展了对深海无机碳储存机制的认识,为深渊海沟碳汇研究提供了新方向。

研究者表示,这些发现还暗示,化能合成生态系统在海沟中的分布可能比此前认为的广泛得多。他们就此提出,在全球构造活跃、富含有机质的海沟中可能存在着一条规模巨大的“化能生命走廊”。

“根据地质环境相似性推测,在全球多条深渊海沟中都可能存在类似的化能生命群落。”彭晓彤说。

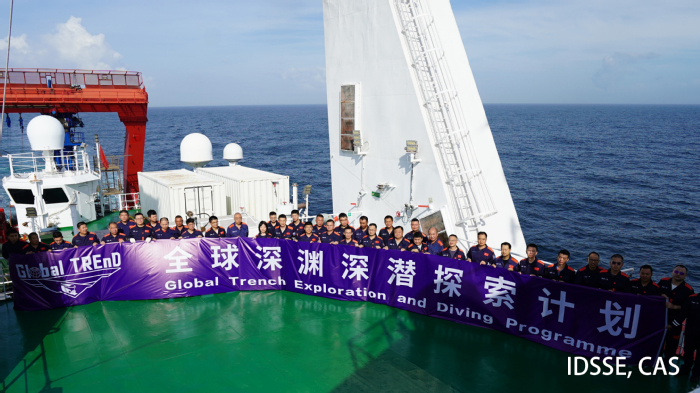

海上科考中。深海所发起的“全球深渊探索计划”(GHEP)获批联合国“海洋十年”计划。

?

据介绍,这项研究是由深海所牵头,联合10余国家科研机构共同发起的“全球深渊探索计划”(GHEP)的一部分。该计划今年6月由联合国批准,是一项为期10年的国际倡议,旨在聚焦深渊极端环境生命地质多尺度过程,开展多学科、多海沟、跨国界的深潜科学研究,挺进地球最深海洋“无人区”,拓展人类对深渊极端环境、地质及生命认知的新疆域。

“这项发现只是GHEP国际合作的开始,它更重要的意义在于提出了亟待回答的新问题——化能生命长廊是否存在?在超高压、低温的深渊环境中,化能生命的共生微生物与宿主如何相互作用?是否存在新的代谢途径?深渊甲烷储库的规模究竟有多大?深渊碳循环在全球碳循环中的作用和地位如何?这些都值得深入研究。”杜梦然说。

今年底,深海所的科学家们将与合作者奔赴智利海沟,逐步揭开这些问题的谜底。(文中图片均由深海所提供)

相关文章信息:

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09317-z.

https://doi.org/10.1038/d41586-025-02380-6.

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。