?

王忠诚(1925.12.20—2012.9.30)

山东烟台人,中国神经外科的奠基人与开拓者,中国工程院院士。

1950年,毕业于北京大学医学院(今北京大学医学部)。20世纪50年代初,决心攻克脑血管造影技术,用7年时间,积累了2500份脑血管造影资料,并于1965年出版我国第一部神经外科专著《脑血管造影术》。率先在国内开展显微神经外科手术,攻克脑干肿瘤等多项世界性医学难题。在担任首都医科大学附属北京天坛医院院长与北京市神经外科研究所所长期间,培养了大批神经外科专业人才。1994年当选为中国工程院院士,获2008年度国家最高科学技术奖。

他是贫寒少年,也是北京大学医学院走出的优秀学子;他从抗美援朝战场归来,立志开创中国神经外科事业,攻克脑血管造影技术,奠定中国神经外科诊断基础;他在医疗资源匮乏和技术空白的困境中,凭借顽强的毅力,推动中国神经外科走向世界前沿,被誉为“万颅之魂”,成为全球神经外科领域的传奇人物。

他一生为医,仁心仁术,用奉献点亮生命之光……

他就是中国神经外科的奠基人与开拓者、中国工程院院士王忠诚。鉴于他在神经外科研究方面作出的突出贡献,国际天文学联合会用王忠诚的名字为编号为18593号的小行星命名,从此天上有了一颗“王忠诚星”。

从贫困少年到医学殿堂:

立志开创中国神经外科事业

1925年12月20日,王忠诚出生于山东省烟台市福山镇门楼沟村的一个贫困家庭。1940年,王忠诚从烟台一中毕业,以优异的成绩考入北平汇文中学(今北京汇文中学)。然而,家庭的贫困使他不得不中断学业,回到家乡的道恕街小学当起了代课教师。每月微薄的薪水与艰辛的生活并没有让他放弃对知识的渴望,他始终在努力寻找改变命运的机会。

转折点出现在1942年,王忠诚收到了汇文中学的免费复学通知书。这犹如一束光,照亮了他的人生道路。复学后的王忠诚更加珍惜学习机会,名列前茅。1944年,他成功考入北京大学医学院(今北京大学医学部),正式踏上了医学之路,立志要“为患者、为国家”奉献自己的一生。

王忠诚在大学期间表现出色,不仅学习成绩优异,还积极参与各种实践活动,积累了丰富的临床经验,得到了老师和同学们的高度赞扬。毕业后,他被分配到天津总医院,成为了一名外科医生。1950年,朝鲜战争爆发,年仅25岁的王忠诚响应国家号召,加入抗美援朝医疗队,奔赴吉林省洮南县救治志愿军伤员。

在硝烟弥漫的战场上,王忠诚目睹了令他心碎的一幕。一位年仅17岁的志愿军战士,脑部受到严重创伤,急需专业的神经外科救治。然而,当时中国在神经外科领域还是一片空白,缺乏专业的医生和先进的设备,他只能眼睁睁地看着这个年轻的生命在痛苦中消逝,这深深刺痛了他的心。从那一刻起,王忠诚的内心燃起了一股强烈的使命感,他立下誓言:一定要开创中国的脑神经外科事业!

1952年,王忠诚带着这份艰巨的使命回到国内。他报名加入了卫生部在天津总医院创建的脑系科,师从我国神经外科奠基人赵以成教授。当时,身边人纷纷劝他慎重考虑,神经系统疾病往往会带来生命危险,神外医生进行手术时稍有差错就会危及患者生命。但王忠诚没有退缩,毅然选择了这条充满荆棘的道路。

在赵以成的悉心指导下,王忠诚一头扎进了神经外科的世界,白天上班,晚上学习,一点点积累知识和经验。正常成人全脑重量仅占体重的2%左右,但血流量占心脏搏出量的20%。神经纤维比头发丝还细,线路错综复杂。王忠诚大学解剖课曾考满分,可实践起来仍感到困难。他制作颅骨标本,研究神经解剖图谱,靠着少得可怜的翻译材料进行摸索。一年后,王忠诚首次为脑部肿瘤患者实施手术,大获成功。这极大地鼓舞了他的信心,他与同事们一起,从简单的病例做起,攻克了一个又一个技术难题,逐步建立起中国神经外科的基础。

攻克脑血管造影技术:

提高中国神经外科诊治水平

新中国成立初期,神经外科诊断技术的落后严重制约了手术的成功率与学科发展速度。当时国内普遍采用西方国家20世纪20年代的“脑室空气造影”检查方法,这种方法不仅准确性低,还会给患者带来极大痛苦,甚至约3%的患者会在术前检查过程中停止呼吸。与此同时,一些西方国家开始使用先进的“脑血管造影”技术,并对中国实行了技术封锁。

王忠诚开始了漫长而艰辛的探索。他白天学习教材、制作颅骨标本,晚上对照标本进行研究,常常工作到深夜。在彻底熟悉大脑内部复杂的构造后,他和助手们开始进行试验,了解人体颈、椎动脉的走向及周围结构,然后试行穿刺,再用X光透视照相,检查穿刺的准确性。他们总结经验、反复练习,历经数月,最终摸索出一套仅需15分钟就可以成功进行血管造影的方法。

当时医院的防护设备极为简陋,王忠诚在缺少防护的情况下,长期暴露在放射线中进行试验。这导致他的白细胞降至3000个单位左右,仅为正常人的一半。因此,他体质下降,经常发烧、患肺炎,还出现了脱发、牙龈出血等症状,有两次甚至险些丧命。他说:“我知道去做就要做出牺牲,也许哪一天真就牺牲了。我们就是要过这个关,争这口气。”

经过临床实践和不断完善,王忠诚积累了2500份脑血管造影资料。1965年,他撰写了我国第一部血管造影学专著《脑血管造影术》。这本里程碑式的著作极大地提高了我国神经外科的诊断水平,使我国与西方发达国家的差距缩短了30年,王忠诚因此获得了1978年全国科学大会奖。

王忠诚深知,要使中国神经外科真正走向世界前沿,必须建立具有世界水平的神经外科中心。1982年,首都医科大学附属北京天坛医院(以下简称天坛医院)恢复原名,王忠诚任院长,北京市神经外科研究所(以下简称神经外科研究所)也迁入天坛医院,中国神经外科中心初具雏形。

王忠诚为医院定下了“患者至上,质量第一”的八字宗旨和“医德高尚、精益求精、严谨求实、勤俭廉洁”的十六字院训。在他的带领下,医院会聚了一批优秀的神经外科专家和学者。他们团结协作,勇于创新,在显微技术的辅助下,开展了多项高难度的神经外科手术,率先解决了4项世界神经外科难题——脑血管畸形切除手术、脑干肿瘤手术、颅内巨大动脉瘤切除术和脊髓髓内巨大肿瘤切除术。

在显微外科技术的有力支撑下,王忠诚不断向医学难题发起挑战,取得了一次又一次的成功。1985年7月30日,17岁的患者赵拴柱被送进医院。他的脑部长了一个直径约9厘米的巨大动脉瘤,这是当时有文献记载以来该部位发现的最大动脉瘤。手术刚开始,病人的呼吸、血压就消失了,瘤体破裂。按惯例,遇到这种情况要放弃手术,但王忠诚果断决定:“立即开颅!”颅骨打开后,鲜血喷涌而出,常规方法无法止住这样的大出血。王忠诚将两个手指伸进颅脑,凭着经验和手感,准确探寻到破裂处,堵住了出血点。5个多小时后,颅内动脉瘤被摘除了,病人慢慢恢复了呼吸,血压也逐步恢复正常。这一手术至今仍保持着成功切除直径最大颅内动脉瘤的世界纪录。

1995年3月16日,18岁的患者范军被推进天坛医院手术室。一个2.5厘米粗、22厘米长的肿瘤,横卧在他的延髓、颈髓及上胸髓之内,占据了9节椎体,把脊髓挤向周围,仅剩像葱皮那样薄的胶质和脱髓鞘组织,患者与死神只有一步之遥。王忠诚从医这么多年也是第一次见到这么大的脊髓肿瘤。

“没有退路,手术风险很大,但是有成功的希望。”王忠诚的话不多,但字字有分量,他要承担风险为患者争取生存的希望。患者的后颅凹及椎板被打开,硬膜被剪开,白白的脊髓暴露出来,上面布满了血管,肿瘤就藏身其间。显微镜前,年近古稀的王忠诚戴上花镜,刀刀斟酌,从延髓端向下一点点地分离肿瘤,足足花费了9小时45分钟,成功剥离了一条褐色的瘤体。这是世界上迄今成功切除的最大的脊髓内肿瘤,这次手术也被国外同行誉为“惊动世界的世纪之作”。

在王忠诚的带领下,天坛医院与神经外科研究所迅速崛起,成为国内外知名的神经外科中心。医院的手术质量和数量均居国际领先水平,吸引了大量国内外患者前来就医。同时,医院还积极开展科研工作,培养了一批又一批神经外科专业人才,为中国神经外科事业的发展作出了重要贡献。

技术扶贫与培养人才:

为中国神经外科未来奠基

在中国这片广袤的土地上,医疗资源的分布极不均衡。尤其是在神经外科领域,偏远地区的患者往往因为医疗条件匮乏陷入困境。王忠诚深知,惟有建立全国的神经外科网络才能彻底改变这一局面。

20世纪90年代初,贵阳市第二人民医院带着创办贵阳脑科医院、造福一方百姓的愿景,向王忠诚发出求助。王忠诚毫不犹豫地踏上了“技术扶贫”之路。1996年7月,暴雨倾盆,他亲自率领精英医疗团队奔赴贵阳。在短短5天时间内,许多当地和临近省份的患者都慕名前来求医,有人背着患病的孩子,蹚着没膝深的水找到北京专家的住所。看到患者那一双双渴求的眼睛,王忠诚忘记了旅途、诊疗、授课、研讨带来的疲惫,尽全力满足患者的要求。当诊疗告一段落,贵阳脑科医院的领导满怀敬意地将酬劳递到他面前时,他却微笑着婉言谢绝,语气坚定地说:“我们是代表首都人民来边区送医的。传、帮、带及技术援边是我们的责任,边区生活还不富裕,不能给你们添麻烦,人民的心意我们收下了。”

在王忠诚的不懈倡导与艰辛努力下,天坛医院先后与全国450余家医院形成了合作关系,通过长期派遣专家指导、开展学术交流、共享前沿技术等方式,全方位助力这些医院提升神经外科诊疗水平,使得全国各地的脑病患者不必千里奔波,在家门口就能获得有效的救治。这为无数家庭重新点亮希望之光。

王忠诚深知,要保持中国神经外科在世界上的领先地位,必须培养一批德才兼备的接班人。他投入极大的精力亲自培养了80余名研究生与博士后。他希望学生们拿起手术刀,在世界神经外科状元榜上不断刻上“中国”二字。他还要求年轻医生在手术中要轻柔、细致,减少患者的痛苦,在追求技术进步的同时,始终保持对患者的关怀与尊重。他通过言传身教,将“大医精诚”的理念传递给每一名学生。

王忠诚的第一个博士研究生吴中学在进行“脑血管病血管内介入治疗研究”时,需要一种只有美、法两国生产的昂贵的栓塞材料。王忠诚得知后,当场批给吴中学2000美元外汇用于购买材料,这是当时他可以支配的全部外汇。在王忠诚的支持下,吴中学克服重重困难,成功研制出多种国产栓塞材料,为1700多名患者解除了病痛。这项成果填补了国内空白,获得了北京市科技进步奖一等奖,吴中学也荣获“全国五一劳动奖章”。吴中学感慨地说:“王老师是我成功的奠基人,他花费的心血比我多得多。面对成功和荣誉,他把我推在前面,自己退到了后面。”

作为天坛医院院长和神经外科研究所所长,王忠诚始终坚守临床一线,他培养的2000余名神经外科人才分布在全国各省区市,构成了完整的学科梯队。他还在全国建立起了22家技术协作中心,规范并完善了人才培养机制。在全国近万名神经外科医生中,近半数是由王忠诚领导的神经外科团队培养的,其中许多人已经成为当地的学科带头人、骨干和知名专家。

此外,王忠诚还致力于偏远地区的神经外科建设。他用国家最高科学技术奖的奖金成立了“王忠诚优秀医学人才奖励基金”和“王忠诚医学基金会”,用于支援偏远地区的神经外科建设。他多次组织讲学团到新疆、内蒙古,广州、泉州等地举办讲座,亲自为当地医生传授经验,诊治疑难病症,为当地培养研究生。

从奠基到跨越:

推动中国神经外科走向世界前沿

作为新中国培养的第一代神经外科专家,王忠诚从医60余年间在神经外科领域取得了系统性突破。他主持完成科研成果62项,发表学术论文296篇,出版专著28部,其研究成果推动了中国神经外科从“跟跑”到“领跑”的跨越。他多次在国际学术会议上作报告,分享自己的研究成果和临床经验。1995年,在澳大利亚悉尼召开的国际神经外科大会上,他作了题为《脑干肿瘤250例》的学术报告,得到了国际同行的广泛认可和赞誉,为我国神经外科赢得了国际话语权。

1988年,美国神经外科医师协会授予王忠诚“名誉会员”称号,表彰其在神经外科教育、临床及科研领域的卓越贡献。2001年,他在世界神经外科联合会第十二届会议上获“最高荣誉奖”,成为首位获此殊荣的亚洲学者。2006年,他因在颅底外科领域的开创性贡献在第八届亚太地区国际颅底外科大会上被授予“领导促进颅底外科贡献奖”。1997年,他获得“何梁何利基金科学与技术成就奖”。2000年,他获得全国卫生系统最高奖“白求恩奖章”。2008年,他获得国家最高科学技术奖。2019年,他被追授“最美奋斗者”荣誉称号。

王忠诚的晚年生活依然紧密围绕着神经外科事业展开。尽管因年事已高,他逐渐离开了手术台,但对医学的热爱和执着从未减退。他每天“朝十晚四”地按时上下班,参与各种疑难杂症的诊断和讨论,雷打不动。他的办公室十分简陋,一张桌、一张床、一个柜,便是他晚年工作的全部。在这里,他时刻关注着国际学术动态,思维敏锐,洞察力强,尤其关心中国神经外科事业的发展。

2012年9月30日下午,王忠诚在北京医院因病逝世,享年87岁。消息传来,整个中国医学界都陷入了悲痛之中。人们失去的不仅是一位学术泰斗、一位医学大师,更是一位仁心仁术的师长。追悼会当天,礼堂门口悬挂的挽联“忠贞报国贯一生,为万千医者楷模;诚敬行医六十载,树一代大师风范”,成为王忠诚一生最真实的写照。他用六十年如一日的坚守,书写了中国神经外科从无到有、从弱到强的传奇。他的精神,如同他亲手奠基的北京天坛医院“忠诚楼”,静静矗立,继续见证着后来者追寻“大医之道”的漫漫征途。

2011年12月10日,经国际天文学联合会小天体命名委员会批准,中国科学院国家天文台将编号为18593号的小行星永久命名为“王忠诚星”。在浩瀚的宇宙里,这颗星以对人民和科学事业的赤诚,闪耀星河,光辉夺目。

(作者单位:中国科协科学技术传播中心)

20世纪60年代,王忠诚(右三)在北京宣武医院工作时给病人摘除深藏在要害部位的脑瘤

王忠诚(中)与神经外科研究所同事

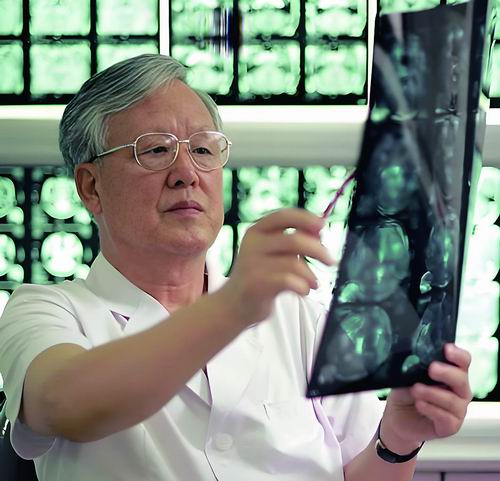

王忠诚在研究病例

王忠诚(左)在指导学生

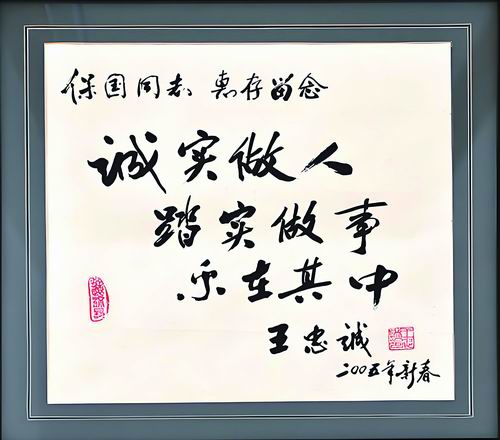

王忠诚书法作品

作者手记

从技术突破到生命守护

作为一名中国科学家博物馆的工作人员、科学技术史专业博士生,同时又是一位受惠于天坛医院神经外科治疗的患者,我了解了王忠诚院士攻坚克难、勇于探索的一生后,深受感动,并从中汲取了不竭的力量。

技术突破与创新:专业视角的震撼

从科学技术史的专业角度来看,王忠诚的成就无疑是医学史上的一座丰碑。1977年,他在文献中看到国外医生用显微神经外科手术成功实施小脑血管吻合术时,坚信这是未来医学发展的重要方向,并以无畏的勇气与坚韧的毅力投身于显微外科技术的研究。从无数次动物实验到最终的临床应用,一次次的反复试验将不可能变为可能,最终他熟练掌握在显微镜下进行精细手术的高超技艺,为显微神经外科手术在国内的普及奠定了基础。这也标志着我国神经外科技术迈进了一个新的时代。

此后,王忠诚又向脑干手术这一国际神经科学界的禁区发起挑战。脑干是人体最精密、最脆弱的部位,脑干手术是国际神经科学界公认的禁区。老友们纷纷劝阻,“何必冒险?一旦失败,会身败名裂的。”然而,王忠诚深知患者的痛苦,仍然勇于探索、奋力一试。他指导博士生建立动物模型,开展实验,后又进行临床观察。他选用了极细的针头穿刺肿瘤,每一次都比上一次多切除一点。后来他惊喜地发现,患者开始好转。由此,他得出了革命性的新理论:脑干在临床上的实际情况与经典著作中的论述并不完全一致,脑干即便被肿瘤压迫得变形,患者也可能活下去。凭借超乎常人的毅力和精湛的技术,他在脑干这个方寸之地实施手术,挽救了无数生命,创造了医学史上的奇迹。他还提出了“脑干和脊髓具有可塑性”的科学观点,总结出一套针对不同脑干肿瘤进行手术的个性化理论与方法,成功打破了脑干手术这一医学禁区。

人文关怀与患者体验:亲身经历的感动

作为一名曾经在天坛医院接受过神经外科治疗的患者,我对王忠诚院士及其团队的成就有着更为深刻的体会。2024年,我因反复发作的偏头疼四处求医而无好转,看着家中年迈的老人和年幼的孩子,我的内心充满了痛苦。是天坛医院王忠诚团队医护人员的专业诊治和宽慰关怀让我逐渐平静下来。治疗的过程中,我能感受到每位医护人员的全力以赴,他们让我重新看到了生命的希望。

医者对生命的尊重和对患者的关爱是他们取得科研创新和技术突破的内在驱动力。他们的精神让我深刻体会到了什么是医者仁心,什么是大医精诚。我亲眼目睹了王忠诚的后继者们用精湛的医术使患者重获新生。他们不仅用高超的医术拯救了无数生命,更用智慧与勇气为中国神经外科赢得了国际声誉。王忠诚的精神不仅激励着后继者们,也激励着我。

激励与启示:博物馆工作的责任

作为一名中国科学家博物馆的工作人员,我的职责是向公众传播科学家的伟大精神和卓越成就。王忠诚的故事让我深受启发,也让我更加明确了自己工作的意义。他的每一次突破都凝聚着对生命的敬畏和对医学的执著追求。他的成就让我明白,医学不仅仅是一门科学,更是一门充满人文关怀的艺术。医学的发展离不开科学的进步,更离不开对生命的尊重和对患者的关爱。

我将通过自己的工作,让更多的人了解王忠诚院士的伟大成就,传承他的精神,激励更多的年轻人投身医学事业。我相信,未来一定会有更多像他一样的医者,用智慧和勇气为人类的健康事业贡献力量。(陈珂珂)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。