7月13日,同济大学STEM(科学、技术、工程、数学)教育智库发布全球首个国家与地区STEM教育发展综合评估工具——全球STEM教育发展指数2025在校发布。指数结果显示,中国STEM教育位居第二,尤其是在“教育过程”维度表现突出。

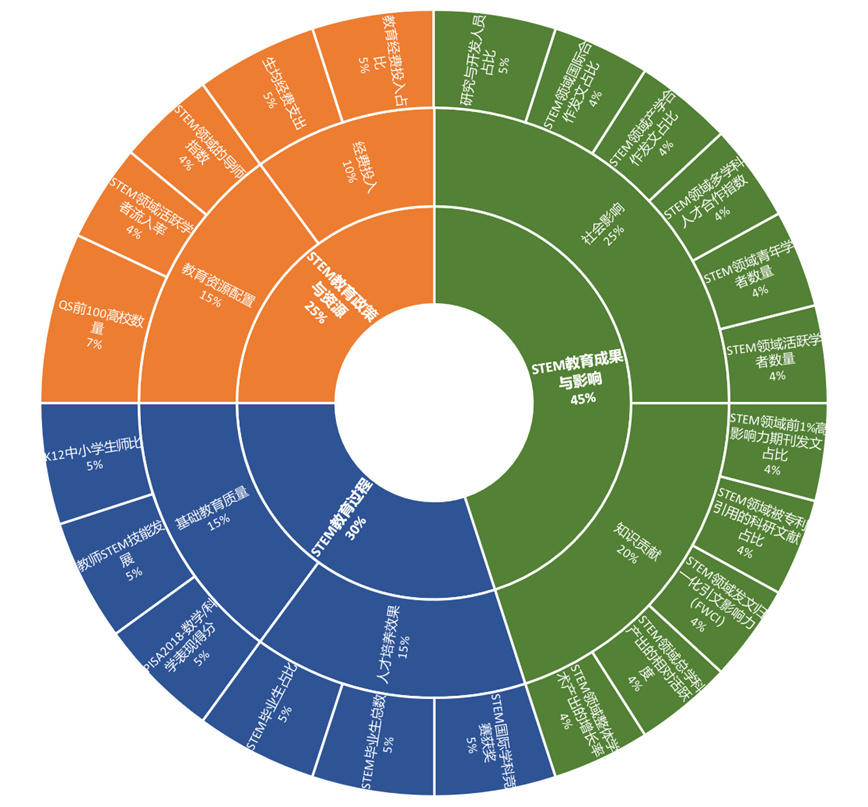

全球STEM教育发展指数指标体系。同济大学STEM教育智库供图

全球STEM教育发展指数指标体系。同济大学STEM教育智库供图

?

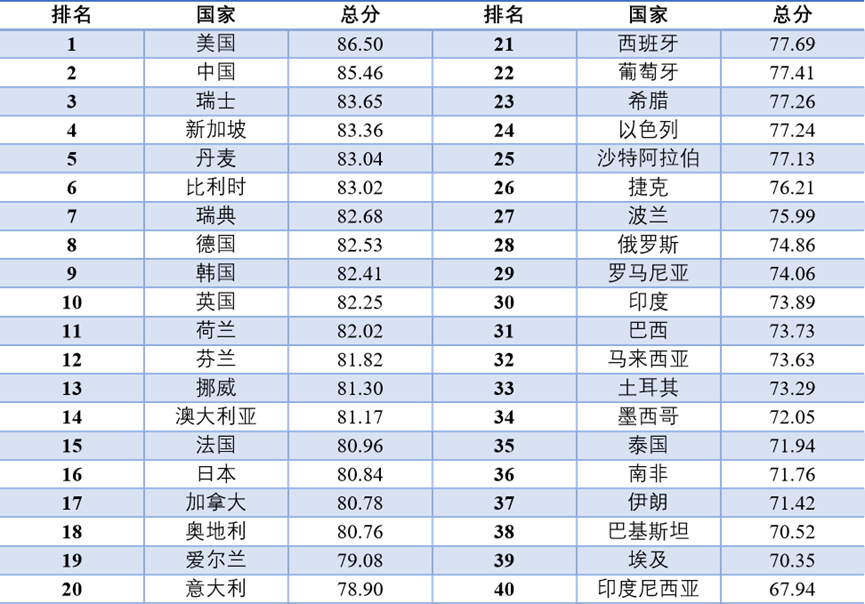

全球STEM教育发展指数2025总体排名。同济大学STEM教育智库供图

全球STEM教育发展指数2025总体排名。同济大学STEM教育智库供图

?

指数结果显示,全球STEM教育呈现多极化发展格局。美国以86.50分位居榜首,其教育经费占比、生均经费投入与高等教育资源方面形成了强大的制度与资源优势。中国以85.46分位居第二,在“教育过程”维度表现尤为突出,以突出的教师STEM能力得分、PISA测试结果、学科竞赛优异表现、STEM毕业生规模优势弥补人均资源短板。瑞士、新加坡和丹麦紧随其后,凭借高质量的基础教育、精细化的师资培养与开放协同机制,在教育成果与影响上取得领先,跻身“第一梯队”。在新兴经济体中,印度以334万STEM毕业生规模位列全球第一,但因生均经费仅为美国的17%,综合排名靠后,反映了规模与质量之间的矛盾。

同济大学STEM教育智库负责人蔡三发指出,值得注意的是,中国在三大维度均有亮眼表现:教育经费占GDP 超过4%,STEM 导师指数全球第三,年培养全球25%的STEM 毕业生,支撑了高强度科研产出。然而,在科研开放度与协同性方面仍存在提升空间,如国际学者净流入率低于瑞士的1/5,产学合作论文占比亦远低于丹麦,跨学科协作指数偏低,反映出科研生态系统在开放融合方面尚有潜力可挖。

通过指数深入分析发现,高投入与精准配置及过程管理相结合,才能充分释放资源效益。教育经费占GDP比重高,生均支出高,这些硬件条件为科研与教学提供了充足保障;将经费、设施与人力有机联动,使基础研究与人才培养形成良性循环。相比之下,一些新兴经济体虽然有数量庞大的STEM毕业生规模,但因缺乏教育过程质量的把控,则难以在学生能力提升与科研产出上取得同步进展。

数据显示,建立产学研联合实验室、技术转移办公室,并在科研方面积极寻求国际合作的国家,其专利转化率和高影响力论文占比均超过样本平均水平30%以上。

全球STEM教育发展指数2025报告建议,一是加强基础资源与结构性投入的协同布局,优化区域间资源分配结构,推动教育公平与战略导向相结合。二是聚焦人才培养过程,完善教师专业发展机制,强化跨学科教学与项目化学习模式,建立以学习成效为中心的课程体系,夯实STEM教育的人才供给基础。三是提升成果转化与国际协同能力,鼓励科研国际合作,拓展产学研融合路径,推动政府间及高校间的STEM教育合作网络建设,提升全球教育治理中的参与度与影响力。

据介绍,全球STEM教育发展指数以国际通行的CIPP(Context-Input-Process-Product)教育评估模型为理论支撑,兼顾国家系统、学校、教师与学生等不同参与主体,构建了多维度、全过程的“双核”评估框架,形成政策与资源、教育过程、成果与影响三大核心维度。指数设计强调资源投入、教育实施与社会价值的有机联动,兼顾教育公平、教学质量与科研价值,为全球STEM教育发展提供了可靠的数据支持。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。