■张芝兰 柳雨晨 傅欣雨 石苗

近年来,我国教育经费总量呈跨越式增长,从2013年的约3万亿元跃升至2022年的超6万亿元。不过,在总量扩张的同时,教育资源配置面临新的挑战。高校扩招提速使得生均经费增速显著放缓,经费投入在不同高校类型和地区间差异显著。这些现象既与区域财政能力和高校定位密切相关,也体现出我国高等教育投入结构的多样性与复杂性。如何在确保基本保障的基础上提高资源配置效率,成为未来教育政策优化的重要方向。

对此,本文以近年来生均公共财政预算教育事业费支出(以下简称生均经费)为样本,结合72所国内高校2019—2023年的生均决算经费数据,进行不同区域和类型高校间生均经费差异的分析,为促进高等教育质量提高及均衡发展提供决策支撑。

规模扩张下的资源挑战

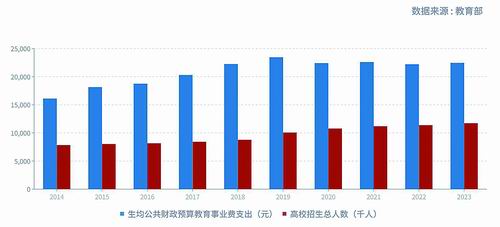

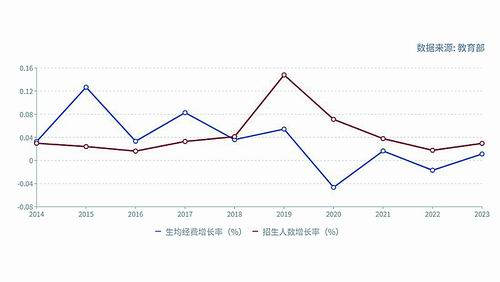

为了探究生均经费变化与高校持续扩招之间的关系,本文选取2014—2023年国内(不含港澳台)高校生均经费和招生人数数据进行研究。数据表明,2014—2023年这10年间,高校扩招人数持续上升,扩招率呈现出波动变化态势,总体呈现以下核心趋势与影响。

图1.2014—2023年高校招生人数及生均经费变化情况

图1.2014—2023年高校招生人数及生均经费变化情况

图2.2014—2023年高校招生人数增长率及生均经费增长率变化情况

图2.2014—2023年高校招生人数增长率及生均经费增长率变化情况

2014—2018年,高校扩招率较为稳定,扩招人数持续增长,生均经费也随之上升,增长率持续波动,但一直为正,经费投入与扩招规模形成良性共振。在此阶段,教育财政对扩招的支撑力度强劲,既保障了招生规模扩张,又实现了生均资源的稳步增长,反映出高等教育普及化进程中资源配置的效率。

2019—2020年,高校扩招加速,并成为高校扩招率提升最显著的两年,但同时生均经费增长率并未同步大幅提升,甚至在2020年出现负增长,降幅为4.65%。这是普通高校生均一般公共预算教育经费自“十三五”以来的首次下降。这表明招生规模的快速扩张对生均经费增长构成了直接压力。扩招使得学生数量短期内迅速增加,教育资源的投入虽然也在增长,但新增投入需要分摊给快速增长的学生规模,致使分摊到每名学生头上的经费增速放缓,生均经费增长乏力,资源稀释效应显现。

2021—2023年,招生规模增长放缓,扩招率保持在2%~3%区间,人数稳定攀升。生均经费增长率在经历2020年低谷后有所回升,但整体水平已低于扩招加速前的峰值。在持续扩招的背景下,国家高等教育预算经费总规模平稳,生均经费也相应下降,因此要警惕生均资源稀释加剧的风险。

保障高等教育在规模扩张背景下的高质量发展,关键在于确保公共财政教育经费投入的增幅持续、稳定高于学生规模的增幅。未来,我们还需着力解决“量增”与“质升”、“规模”与“效益”之间的平衡问题。

类别差异:不同类型高校间的“经费鸿沟”

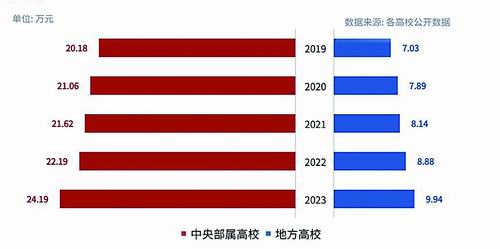

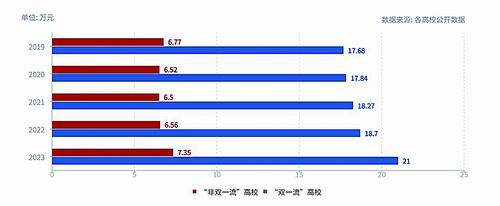

数据团队基于31所中央部属高校和29所地方高校,以及20所“双一流”高校和21所非“双一流”高校(以下简称“双非”高校)的生均决算经费的平均值,分析了2019—2023年间高校经费分配的差异。

图3.中央部属高校与地方高校生均决算经费差异

图3.中央部属高校与地方高校生均决算经费差异

图4.“双一流”高校与“双非”高校生均决算经费差异

图4.“双一流”高校与“双非”高校生均决算经费差异

从图3可以看出,2019—2023年,部属高校与地方高校在生均决算经费上的差距持续存在,且这一差距并未缩小,反而在某些年份有所扩大。以2023年为例,部属高校的生均决算经费约为地方高校的2.4倍,高于2019年的2倍。这表明尽管整体教育投入有所增加,但资源分配的结构性不均仍未得到有效缓解。

图4显示,2019—2023年,“双一流”高校的生均经费整体远高于“双非”高校。生均经费增长率方面,所有高校的生均决算经费均呈上升趋势,而“双一流”高校经费的上涨更加稳定,“双非”高校则出现停滞甚至回落,反映出国家资源向顶尖高校集中的趋势仍存在。

不同类型高校间的“经费鸿沟”反映的是中央与地方财政投入能力的差异,也体现出国家在高校层级划分上的政策倾向。部属高校多为“双一流”高校,承担了更多国家重点科研任务,也获得了更多政策支持;地方高校与“双非”高校则普遍依赖本地财政,在经济欠发达地区显得捉襟见肘,从而形成资源分配上的“马太效应”,即部属高校凭借充足经费,形成“科研—声誉—资源”的良性循环,地方高校则陷入“经费短缺—师资流失—竞争力下降”的困境,制约教育公平与社会阶层流动。对此,需优化财政转移支付机制,弱化高校“身份标签”,建立以绩效为导向的资源分配体系,缩小基础性经费差距,推动高等教育均衡发展。

此外,经费差距还可能对高校间的发展路径与人才培养质量产生深远影响。生均经费决定了教学资源的丰富程度、师资配备水平和科研条件,进而影响高校对优质生源和高水平师资的吸引力,使得强者愈强、弱者愈弱的格局持续固化。

地区生均经费特征:最低值约为最高值的22%

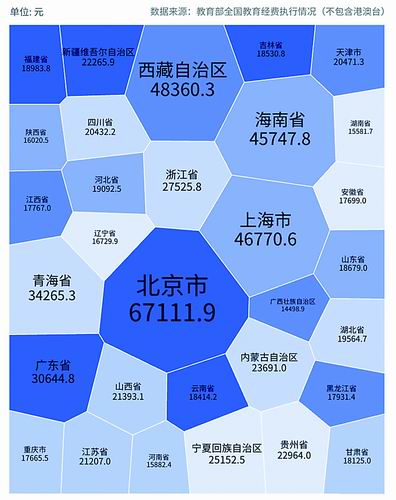

从2023年各地区普通高校的生均经费数据来看,区域间经费投入呈现显著差异化特征。热力图显示,北京、上海、青海、西藏等地的投入水平位居前列,东北和中部部分省份则相对较低。这反映出地方财政能力与高等教育资源配置的关联,也凸显了国家战略对区域教育均衡的调控作用。

图5.2023年各地区普通高等学校生均经费

图5.2023年各地区普通高等学校生均经费

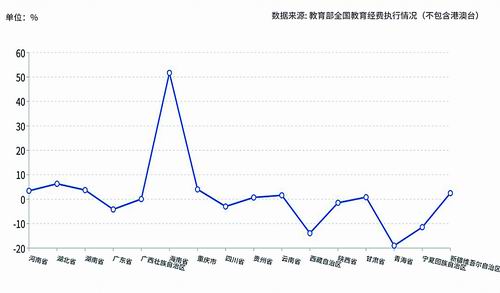

图6.2023年各地区普通高等学校生均经费增长率情况(1)

图6.2023年各地区普通高等学校生均经费增长率情况(1)

图7.2023年各地区普通高等学校生均经费增长率情况(2)

图7.2023年各地区普通高等学校生均经费增长率情况(2)

优化生均经费配置,推动高等教育内涵发展

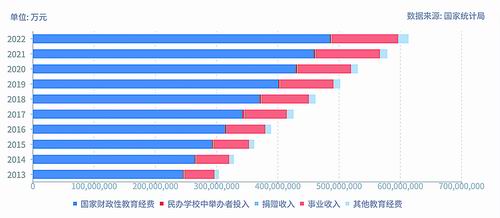

图8.2013—2022年我国教育经费构成情况

图8.2013—2022年我国教育经费构成情况

近年来,全国教育经费总量实现跨越式增长,从2013年约3万亿元稳步攀升至2022年的6万多亿元。其中,财政资金的基石作用无可撼动,也确保了教育公平普惠;而事业收入与民办投入的增长则折射出市场机制在教育资源配置中的活力释放。未来优化教育经费结构需在巩固政府投入的基础上,进一步激活社会力量,构建更可持续、更有效率的教育经费保障体系。

然而,我国在教育经费总量显著增长、国家财政投入持续发挥主导作用的同时,也面临着一些挑战。比如,高校扩招提速导致生均经费增长承压,甚至出现负增长,资源稀释效应显现。

与此同时,尽管国家正通过中央财政专项转移支付平衡经费资源,但各类高校生均经费分配不均的问题仍未得到有效缓解。教育资源配置的效率与公平性的实现离不开地方财政能力、高校定位及国家区域发展战略的紧密配合。

为促进高等教育更高质量、更均衡发展,可以从以下两方面着力。

一是平衡规模与质量,强化财政动态保障。建立生均经费投入与扩招规模、教育成本的动态调整机制,确保生均经费增长能有效支撑学生规模扩张。政策实施要更具针对性,对资源充裕院校适度放宽,对欠发达地区高校侧重“稳规模、提质量”,避免资源过度稀释。

二是优化分配结构,促进区域间协调发展。在保障国家重点科研任务投入的同时,逐步缩小央地高校间的基础性经费差距。将人才培养质量、科研转化等纳入考核,减少“马太效应”;引导高校通过成本核算提升资源使用效能,避免粗放扩张。持续推进区域协调战略,巩固对中西部、边疆地区的专项支持,引导优质资源向中西部流动,逐步构建动态均衡的资源配置体系。

优化生均经费配置,是保障教育公平、提高育人质量、服务国家战略的关键。在持续投入的基础上,更加注重结构优化、效率提高和协调发展,方能推动高等教育实现从规模扩张向内涵发展的深刻转型,为建设教育强国提供坚实支撑。

(本期内容由重庆大学新闻学院小强传播团队提供)

《中国科学报》(2025-07-01 第4版 数据)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。