|

|

|

|

|

研究发现人工耳蜗精准传递电流脉冲的时序可助大脑识别声音来源 |

|

有望让失聪人士重拾空间听觉 |

近日,香港中文大学医学院与德国弗莱堡大学医学中心合作,研究发现人工耳蜗能否精准传递电流脉冲的时序(即声音抵达左耳及右耳的时间差),可能是帮助失聪人士以大脑识别声音中细微的时间线索、恢復及改善听声辨位能力的关键。相关成果发表于美国《国家科学院院刊》(PNAS)。

“该突破性发现有助医学界改善人工耳蜗的设计,为失聪人士带来新希望。”论文共同通讯作者、香港中文大学医学院教授Jan Schnupp表示,其研究结果有望改善人工耳蜗用者的双耳听觉,提升其声音定位能力及在嘈杂环境中的言语解读能力。

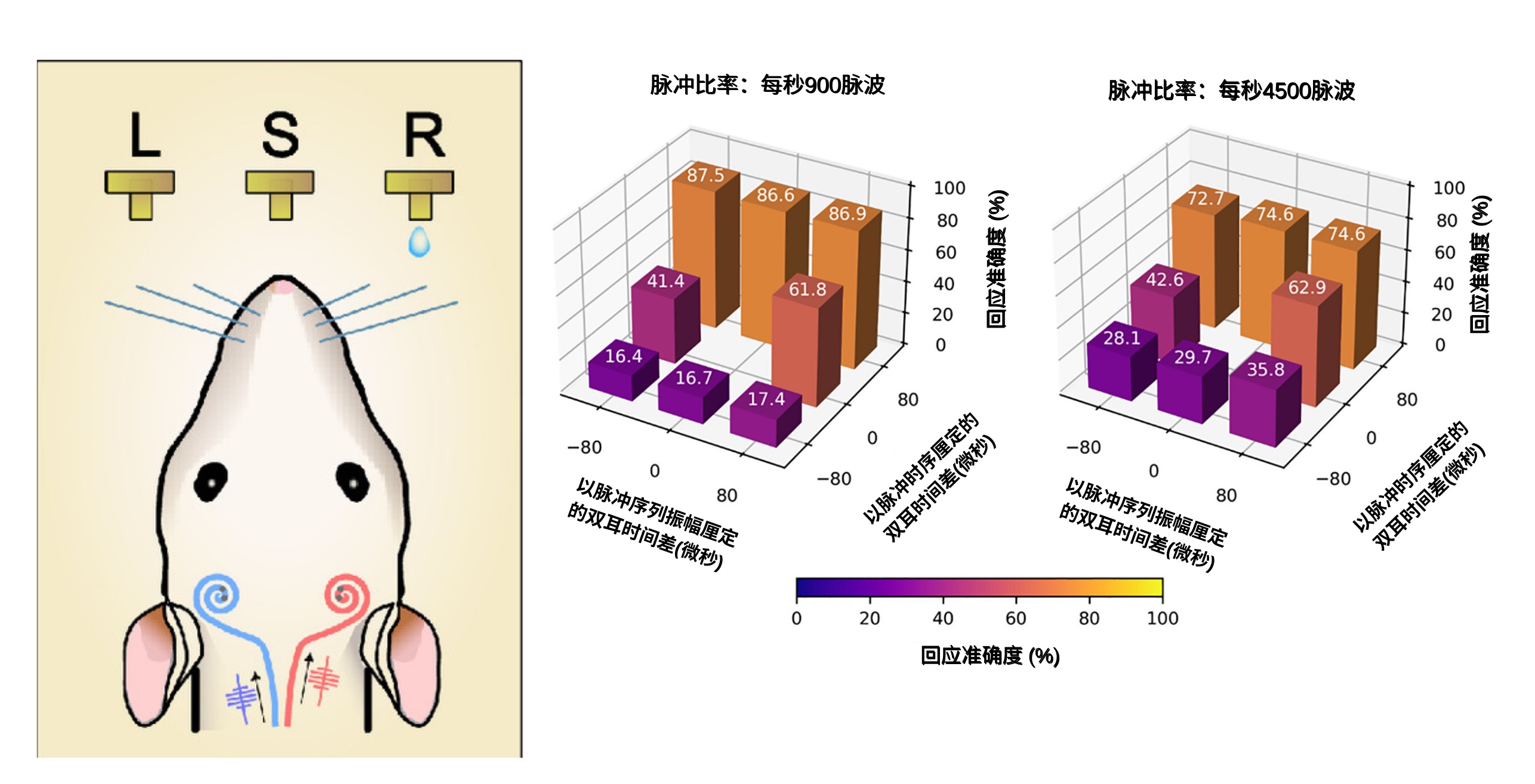

该研究分别在左右两侧设置供水口(见左图),并将启动实验的供水口置中。实验时,实验人员给双耳已植入人工耳蜗的失聪大鼠不同电流刺激,并通过大鼠舔水的动作判断其声源定位的能力。研究团队供图

该研究分别在左右两侧设置供水口(见左图),并将启动实验的供水口置中。实验时,实验人员给双耳已植入人工耳蜗的失聪大鼠不同电流刺激,并通过大鼠舔水的动作判断其声源定位的能力。研究团队供图

?

目前,全球有超过100万名失聪患者依靠人工耳蜗助听。人工耳蜗替代受损的内耳毛细胞,通过电脉冲序列刺激听觉神经系统,使患者产生听觉。然而仍存在不少缺陷。在正常情况下,人类大脑能够区分小至几十微秒(一微秒为百万分之一秒)的时间差。该时间差(双耳时间差)可用于判断声音首先来自左侧或右侧,从而赋予人类空间听觉的能力。然而,人工耳蜗仍未能赋予患者相关能力。

研究团队认为,其中原因或是现有的人工耳蜗仅依赖电脉冲序列的不同振幅来传递声音,而忽略了设定电流脉冲时序的精准度。换言之,若电脉冲的时序精准度不足,听觉神经从左右两侧收到的电脉冲讯号会变得杂乱无章,令人难以准确认清声音来源。鉴于临床护理标准及患者的病史会干扰研究结果,研究团队研发了动物模型来评估不同刺激方法的影响,从而验证这个假设。

研究团队为八只先天失聪的成年大鼠植入人工耳蜗,以辨识施加于其听觉神经上的电流脉冲刺激能否协助大鼠分辨声音来源。结果显示,大鼠能够迅速分辨声音偏重左侧或右侧,甚至对小至80微秒或以下的双耳时间差极为敏锐,该双耳时间差的敏感度与听力正常的大鼠及人类相仿,并远高于一般双耳植入人工耳蜗的患者。

随后,研究团队设计不同的电流刺激模式,以评估以脉冲序列振幅厘定的双耳时间差及以单一脉冲厘定的双耳时间差对大鼠的影响。实验结果显示,大鼠的感知主要取决于单一脉冲的双耳时间差,对以脉冲振幅厘定的双耳时间差敏感度极低。该发现让人反思目前人工耳蜗的临床应用,医学界有迫切需要重新设计人工耳蜗刺激听觉的方法,更有效地模拟自然听觉系统的敏感度。

该研究结果让研究团队对现有临床应用提出新疑问。医学界过往可能忽略了声音抵达双耳时存在时间差的特征,未能以所需精准度调整电脉冲刺激听觉神经的时间,令人工耳蜗使用者难以分辨声音来源。团队创新的动物模型突破了现有人工耳蜗研究的局限,并证明当人工耳蜗的设计能精准捕捉声音的“节奏”,人工耳蜗用者便能轻松辨识小至80微秒或以下的双耳时间差。

Jan Schnupp指出,该突破性研究表明,许多植入人工耳蜗的用者,尤其是早期失聪人士,在空间听觉及音高辨识方面遇到困难的原因,可能在于现有设备传递声音信息的方式。“透过优先考虑来自脉冲时序而非脉冲序列振幅的线索,我们能够解锁大脑处理左右耳线索的能力,并能重新制定人工耳蜗的刺激方法,惠及更多失聪患者。”

接下来,研究团队会进一步将该研究发现转化应用于人类人工耳蜗,例如加入精确时间编码技术及改善人工耳蜗的设计,实现新一代“仿生耳”的愿景。

相关论文信息:https://doi.org/10.1073/pnas.2416697122

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。