|

|

|

|

|

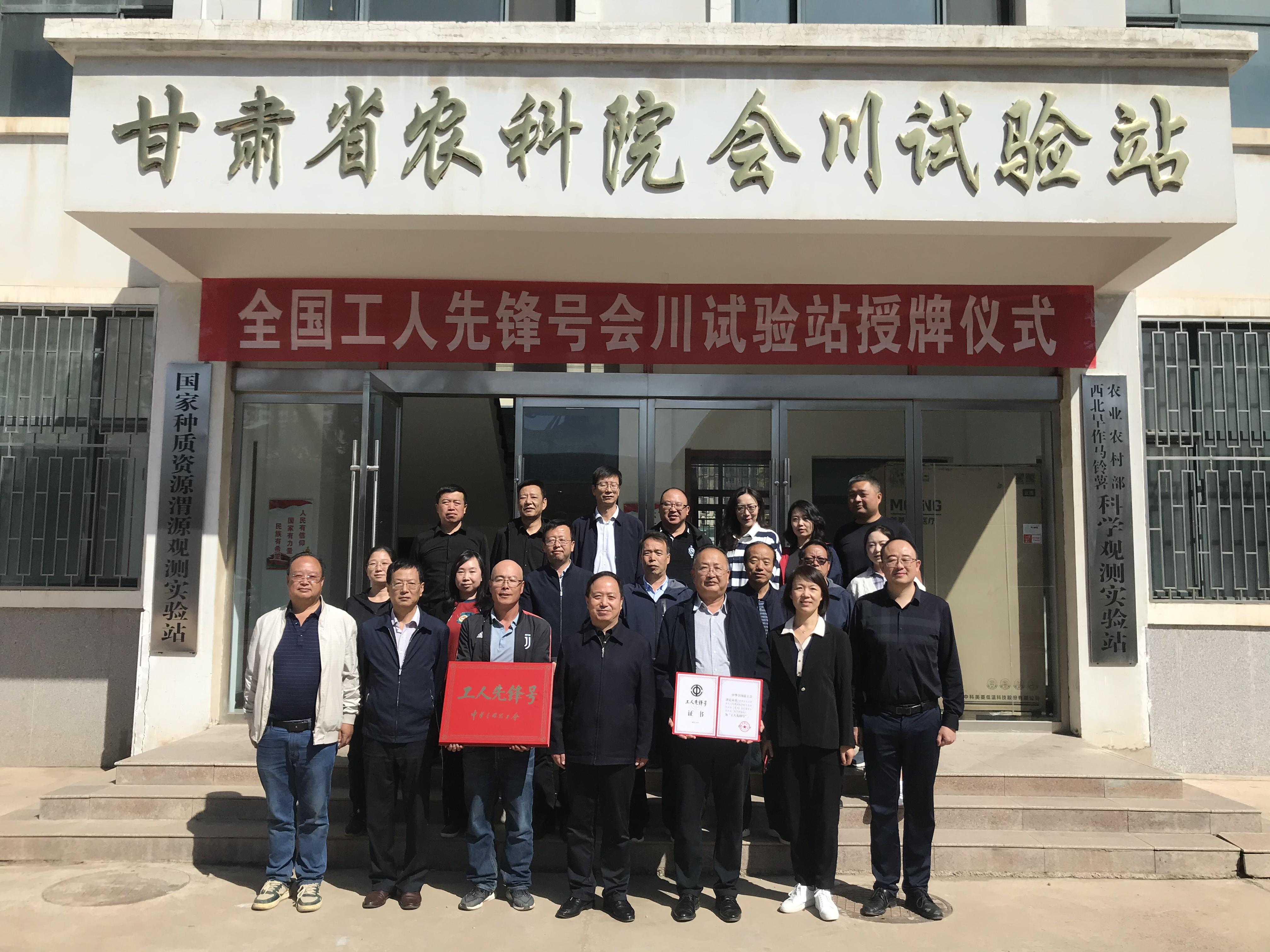

从“一粒种子”到“一个产业”——记甘肃省农业科学院马铃薯研究所会川试验站团队 |

|

|

在甘肃,有这样一个团队,他们以六十年如一日的坚守,将一粒小小的马铃薯种子,发展成了一个惠及万千农户的大产业。5月16日,2024年度“工行杯”感动甘肃·陇人骄子揭晓,甘肃省农业科学院马铃薯研究所会川试验站团队获“感动甘肃·陇人骄子”荣誉称号。

这支扎根陇原大地60年的科研团队,以“一粒种子”为起点,培育出50余个马铃薯新品种,带动甘肃马铃薯产业从无到有、从弱到强,书写了从“救命薯”到“振兴薯”的篇章。

育种之路:六十载坚守与突破

“1965年,在渭源县会川镇会川良种场,建立了西北地区第一个马铃薯专业试验站——会川试验站。那时候,只有几间漏风的土坯房,整个团队加起来不过寥寥数人,常用设备是‘一把尺子一杆秤’。”国家马铃薯产业技术体系育种岗位专家、甘肃省农业科学院马铃薯研究所研究员,在试验站工作了40个年头的文国宏回忆。

在这样的环境下,怀揣着“一定要让中国马铃薯种子站起来”的坚定信念,团队踏上了漫长的育种之路。

在最初的38年里,试验站主要专注于马铃薯遗传育种学科研究,一心扑在马铃薯新品种选育上。从1997年开始,随着“甘肃省贫困地区马铃薯优质种薯脱毒快繁体系建设”项目的实施,试验站增设了马铃薯繁种技术学科,2006年马铃薯研究所成立后又增加栽培技术学科,形成了遗传育种、繁种技术和栽培技术三个学科协同发展的科研格局。

在高淀粉和抗晚疫病育种领域,会川试验站育成的多个马铃薯品种淀粉含量远超国内标准。

1994年育成的陇薯3号淀粉含量达20.09%-24.25%,是国内第一个淀粉含量超过20%的马铃薯品种,在西北地区年最大推广面积达320余万亩,占西北马铃薯面积的17%;2010年育成的陇薯8号淀粉含量高达22.91%-27.34%,是国内育成马铃薯品种中淀粉含量最高的品种。在抗晚疫病方面,陇薯7、10、12、14、22号等品种凭借特效抗病基因,具有持久的高抗晚疫病特性,处于国内领先行列。

60年来,一批又一批科研人员接续奋斗,从最初的引种和杂交育种尝试,到如今在高淀粉和抗晚疫病育种领域取得领先成果,这背后是几代科研人员的不懈努力和默默付出。

作为村里第一位女博士,试验站成员贾小霞放弃高薪,返乡选择投身农业,扎根试验站。

“别人脸上擦的是粉底,我们脸上糊的是试验田的土。”贾小霞笑着说。

在试验站工作近20年的副所长李建武研究员感慨道:“地里的马铃薯就像我的‘心头宝’,每一个品种、每一颗种子都倾注了我们的心血。为了培育出更好的薯苗,大家常常没日没夜地进行薯苗的培育实验。”正是凭借着这种对科研的执着和热爱,会川试验站团队培育出了更多优质的马铃薯品种,为国家粮食安全筑牢根基。

产业蝶变:从“救命薯”到“振兴薯”

一粒种子,改变一个产业,富裕一方百姓。

近年来,试验站积极探索创新,创建了“试验站+企业+合作社+基地+农户”的育繁推一体化的成果转化模式,通过与企业合作,年均销售脱毒种薯3500吨,销售额突破一千万元,成功打通了科技成果转化的“最后一公里”,推动了陇薯系列马铃薯品种的产业化开发,唱响了“陇薯”品牌,为“甘味出陇”“甘味出海”增光添彩,让科研成果真正转化为现实生产力,进一步推动了马铃薯产业的发展。

育成的陇薯系列马铃薯品种在西北及四川、云南等地大面积推广种植,年种植面积600万亩以上。李建武介绍,陇薯3、5、6、7、10号5个品种近十年累计增产120万吨,累计增加产值24亿元,陇薯7号、10号连续多年入围全国十大主栽品种。这些优质品种不仅产量高,而且品质好,深受农民和市场的青睐。

除了品种推广和种薯繁育,试验站还积极开展科技培训和技术服务,多年来举办培训班1020余期,培训农民12万余人次,培养了一大批懂技术、会管理的新型农民。“从追求高产到提升营养,我们的科研方向在与时俱进。开办田间课堂、编写通俗手册,就是想把实验室里的技术变成农民手里的致富经。只有让新技术扎根土地,科研才有真正的生命力。”试验站站长张荣说。

从手写记录到智能监测,从几间土房到现代化试验田,会川试验站一步步扛起了西北马铃薯科研的大旗,改变了千万农户的生活,也让中国马铃薯在世界上有了响亮的名号。

从“一粒种子”到“一个产业”,会川试验站几代育种人扎根渭水之源,潜心耕耘一个甲子,书写了一段传奇,诠释和展现了俯首农桑的为民情怀、赓续传承的坚守意志和探精求微的创新精神、公而忘私的奉献精神。

文国宏表示,未来,试验站将继续深耕马铃薯科研领域,坚持品种选育、栽培技术集成、成果转化、平台建设、人才培养一体发展布局,持续提升试验站整体创新效能,为马铃薯产业高质量发展贡献更多力量。

(受访者供图)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。