|

|

|

|

|

教书快20年的大学老师,花3年完成一场本科教育实验 |

|

|

文|《中国科学报》记者孟凌霄

教书近20年的北京林业大学教授信忠保发现,本科生教育正经历一场静默的裂变。

课堂上,他目睹了本科生明显的两极分化:前排学生埋头做笔记,后排学生低头刷手机。排名前20%的本科生中,有人同时备战保研、留学和科研项目,也有人一味追求高分而忽视了对知识本身的追求;而排名“吊车尾”的本科生,有时连及格线都无法跨过,就业、升学更是举步维艰。

2022年夏天,一个“冒昧”的微信好友申请,让信忠保看到了另一种可能。刚结束大一课程的李小宇发来消息,希望暑假期间跟信老师做点科研。这条略显莽撞的消息,意外地开启了一场持续3年的本科教育实验。

信忠保发现,李小宇并非传统意义上的全面发展的学生。他不热衷学分绩点、评奖评优,却异常专注于科研这块“水桶的长板”。经过3年的科研训练,今年4月末,李小宇的第三篇论文刚被景观生态学领域的国际权威期刊Landscape Ecology接收,不久后他将前往海外攻读博士学位。

在信忠保看来,本科阶段是科研培养链条的起点。从大一到博士毕业,接近10年的专业积累,能让年轻人有机会成长为真正的科研人才。这是他所坚守的“长期主义教育”,而李小宇正是这场教育实验的最佳样本。

2024年信忠保(前排中)师门合照,后排中为李小宇

2024年信忠保(前排中)师门合照,后排中为李小宇

?

没有简历,没有邮件,没有客套话的“套瓷”

2022年7月初,正在青海三江源进行科考的信忠保,接到了水土保持学院的大一学生李小宇的微信请求。李小宇说,自己想趁着暑假跟老师做点科研。

在北京林业大学任教以来,信忠保教过一届又一届的本科生,从未拒绝过加他微信的学生,但很少有本科生主动联系他表示想做科研。

信忠保拨通李小宇电话,只问了两个问题:“真想搞科研?”“能从头坚持到尾?”得到肯定答复后,信忠保立刻拍板,给这位素未谋面的学生买了高铁票和保险,安排他加入青藏高原东北缘的河湟谷地科考队。

选择河湟谷地作为李小宇的科考第一站,信忠保经过了深思熟虑:这里虽然只占青海省3%的面积,却承载着70%的人口,生产了60%的粮食,是研究青藏高原人类生存环境质量的理想场域。更重要的是,信忠保的硕博研究生团队正在当地工作,既能保障李小宇的安全,又能为他提供专业指导。

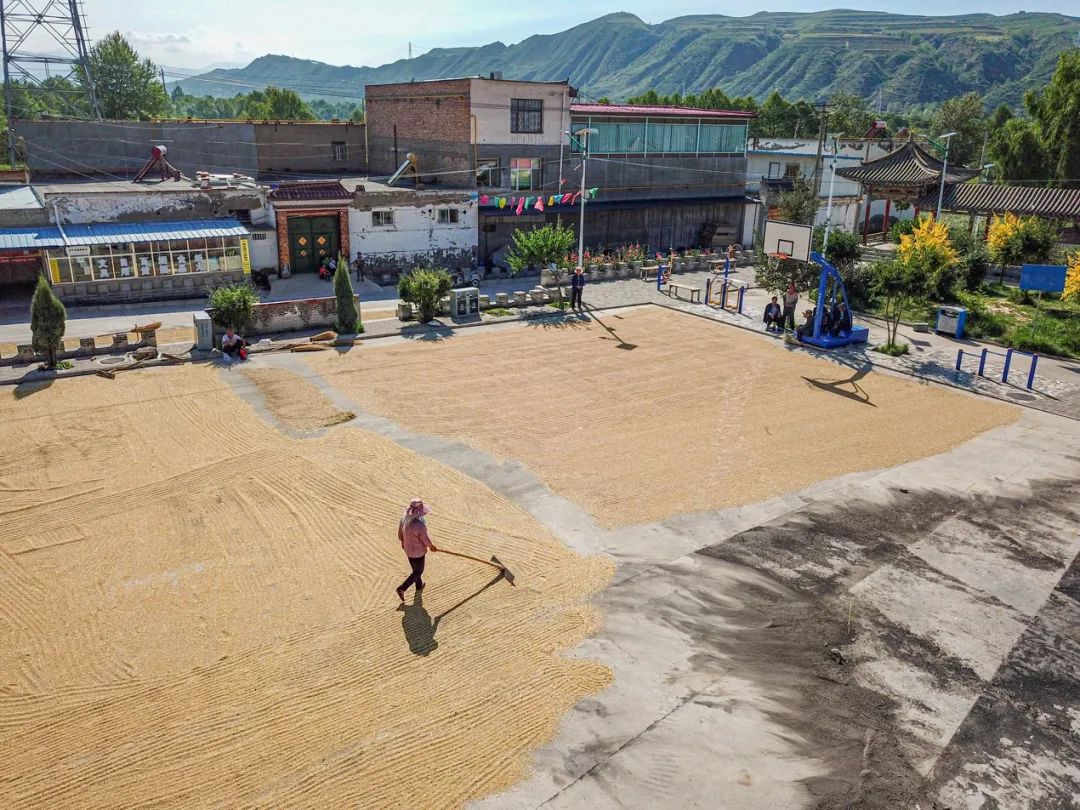

临行前的网络会议上,信忠保事无巨细地交代了注意事项,诸如高原反应防治、科考方案制定、数据采集规范、人员分工等。他还专门给李小宇安排了独立任务——用无人机航拍技术,获取河湟谷地不同类型村庄的正射影像,为人居环境评估提供基础数据。

对于从小就爱看航拍纪录片的李小宇来说,这是一次“梦想成真”的机会。然而,初到海拔两千多米的西宁,出生于重庆的李小宇就出现了头晕、呕吐等高原反应。更糟糕的是,在接下来的38天里,科考队还在海西州门源县遭遇了十几年一遇的冰雹天气。

尽管如此,李小宇所在的科考团队仍在一个多月内走遍河湟谷地的72个村庄,开展政府座谈、村居委访谈、问卷调查,还完成了55个村庄的航拍工作,将影像精度从原先的30米提升到了5厘米。为了节省经费,他们一路都靠着公交车和步行,住在当地村民家和招待所,6人团队的总花费仅为4万元。

一路上,李小宇被晒得黝黑,但当他拿出河湟谷地的地图,对每个村、县的名字都如数家珍。更重要的是,他采集的大量一手数据,成为此后3年科研论文的基础,也被纳入国家青藏高原科学数据中心。

回忆起大一暑假的科研开端,李小宇仍有些不好意思:“当时有点太冒昧了、太莽撞了。”他笑着说,没有简历,没有客套话,甚至没有正式邮件,就通过一个微信好友请求开启了自己的科研之旅。

2022年7月,李小宇(左四)在青海省河湟谷地

2022年7月,李小宇(左四)在青海省河湟谷地

?

西宁市湟中区西堡镇东两旗村李小宇/摄

西宁市湟中区西堡镇东两旗村李小宇/摄

?

教会本科生“讲故事”

大二新学期伊始,李小宇就被信忠保“盯上”了。

“他是本科生,搞科研一开始难度不能太大。”信忠保回忆道,他给李小宇安排的科研任务并非从写论文开始,而是让他制作一个河湟谷地的科普视频,让更多人了解青藏高原复杂多样的地貌、生态与人居环境。

信忠保将李小宇在河湟谷地的调查工作拆解成4个子课题区域——植被时空变化及影响因素分析、超高分辨率村庄土地利用分类、村庄绿地监测与提升潜力分析,以及基于多源数据的村庄人居环境质量评估。这几个子课题自成独立的研究论文,同时又相互联系,形成了一个完整的故事脉络。

这一系列科研任务中涉及的空间分析模型、程序语言等,大多是研究生阶段才会系统学习的,对大二学生李小宇来说,无疑有些“超纲”。于是,他靠自学和频繁向信忠保、硕博师兄请教,逐一攻克难点。

投稿前两篇论文时,信忠保发现李小宇渐渐“开窍”了,几乎达到优秀硕士研究生的水平。

投稿第三篇论文前,信忠保在一天中午约李小宇一起“顺一遍”论文,结果一改就是六个小时。李小宇回忆,“从办公室出来时,天都已经黑了。”

几个星期后,李小宇交上了一封长达39页的论文修改回复信。信忠保看后感叹:“小宇已快达到一位优秀博士研究生的水平了。” 这篇论文,也就是今年4月发表于Landscape Ecology的研究。

那段时间,李小宇几乎成了研究生办公室的“常驻居民”。信忠保笑着回忆:“有好几次,我晚上下班路过,看到他还在办公室电脑前,第二天早上来上班,他还在那里。”信忠保对他开玩笑道:“你是不是都不睡觉,还是直接住办公室了?”

大三时,李小宇告诉信忠保,自己想申请国外的博士项目。信忠保为他写了一封满满两页的推荐信,内容从青藏高原的无人机调查,到第一手数据的分析和研究。信中没有一句套话,只有他几年间观察到的真实细节。

信忠保说,其实他也希望优秀的学生能留在组里,跟随自己继续读研、读博,但他更希望学生到更高层次的平台。“学生总要出去,总要走属于自己的人生道路。”他说。

如今,李小宇的第四篇论文正在紧锣密鼓地筹备中,他希望能在毕业前完成稿件,为大学四年画上一个完美的句点。

在信忠保看来,大学老师的责任不仅是教书,更是从本科生中选拔有潜质、有兴趣的学生,帮助他们尽早参与科学研究,系统培养他们的科学思维。等这些学生博士毕业时,往往能有接近十年的专业积累,有望成为真正的科研人才。

“人生还有什么能比这个更美好?”信忠保笑道。

李小宇的第一篇论文,发表在水土保持学领域内的顶刊《水土保持学报》

李小宇的第一篇论文,发表在水土保持学领域内的顶刊《水土保持学报》

?

教育的本质

看着22岁即将本科毕业的李小宇,信忠保仿佛看到当年的自己。

1998年,他刚踏入大学时,学生们普遍“重知识、轻分数”。那时,一位师弟捡到他遗失的笔记本,翻开一看,密密麻麻记录着课堂上的每一句讲解。期末考试拿到80分,信忠保就心满意足。

如今,知识和分数的顺序似乎“倒了个儿”。课堂上,六七十名学生人均配备两三台电子设备,抬头拍摄PPT的学生很多,但提问的学生寥寥无几。本科生们对学分绩点的热情很高,对学问本身反而没那么关心了。

“学生获取知识的条件比以前好得多,但面对的诱惑也前所未有的多。”信忠保感慨。

他观察到,如今排名前20%的优等生,部分目标多元,容易走入功利的歧路。有的本科生发论文,只为署名、积累履历;有的为了奖学金和奖项疲于奔命,却渐渐失去了对科研本身的专注。

李小宇也曾有过很多申请奖学金、评优的机会,但最终选择了放弃:“做PPT、填表太耗时间,不如专心搞科研。”

与此相对,信忠保同样挂念着另一群学生——那些排名后20%的本科生。每个学期期末,信忠保总要请考试不及格的学生吃顿饭,劝他们不要轻易放弃。

“他们不是没能力,只是没被真正关心。”信忠保说,很多学生在高中时成绩优异,但来到大学之后,因为不喜欢所在专业、沉迷游戏,或无人引导而逐渐迷失。正因如此,他们更需要因材施教、精心培养,在求学过程中找到人生的方向和价值。

何为教育的本质?这是在长期的教学实践中,信忠保不断追问的问题。

从李小宇身上,他看到,真正的教育不是塑造一批短期成功的人,而是引导更多年轻人走上长期主义的道路。毕竟,人生的旅程漫长,大学不过是其中的一个起点。

*本文图片均为受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。