西北工业大学和清华大学联合团队开发出了一种温度可调的EOT器件,实现了工作频点和透射幅值的大幅度调控,不仅为微波段通信、传感以及成像等领域提供了一种热学可调器件,也为发展更多超材料和天然材料之间的融合提供了一个思路。

超透射(EOT)现象通过等离激元共振耦合可极大增强电磁波通过亚波长尺度小孔的透射率,在超分辨显微成像应用和近场散射物理机制研究等方面有重要价值。在过去的几十年,由于等离激元的频率限制,EOT现象主要在可见光波段实现。伴随电磁超材料的快速发展,EOT在太赫兹等波段逐步实现。目前,EOT现象往往固定在某个频点,缺乏有效的可调性能,器件尺寸通常比工作波长大几倍。实现小型化、性能可调、高设计自由度的EOT类器件仍具有挑战性。

形状记忆合金(SMA)作为一种天然的温度响应材料,能够在外界热刺激下发生较大形变,展现形状记忆效应。SMA几何可重构特性为开发热可调超材料提供了独特的优势。结合SMA的自然材料特性和超材料的独特电磁响应机制,为发展性能可调的紧凑型类EOT器件提供了一个新颖的途径。

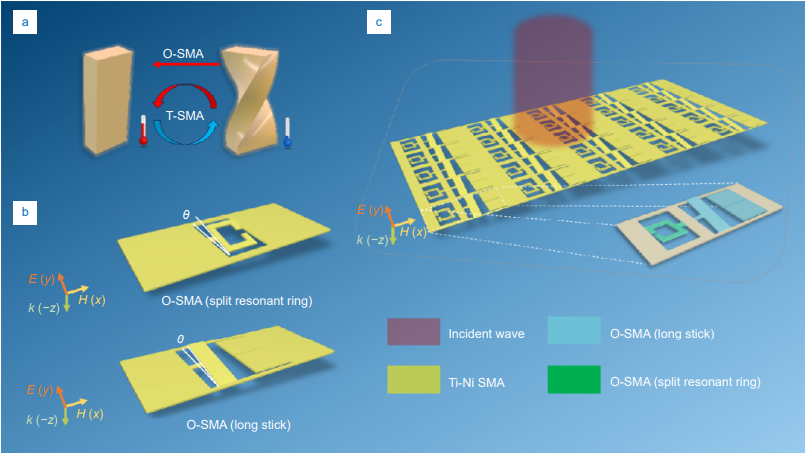

西北工业大学和清华大学联合团队将形状记忆合金温度响应特性与超材料电磁响应设计相融合,开发出一种温度可调的类EOT器件,实现了器件工作频点和透射幅值的大幅度调控。图1展现了设计原理,基于超材料独特的电磁响应特性,可以通过精细设计结构来实现不同透射类型,包括宽带、窄带响应等。超材料结构在亚波长尺度小孔有效耦合入射电磁波,进而实现亚波长小孔的透射增强。在外加热场激励下,基于SMA的超材料几何形态可被重构,从而显著调制其电磁响应特性,实现工作频点和透射幅值的双重调控。

图1 温度可调类EOT器件设计原理

此外该研究借助超材料的人工可设计特性,将不同波段、不同透射类型的结构集成到单个器件上,以演示所提出的设计机制高设计自由度。该研究展示了双波段超材料器件的波调控特性,通过控制热场分别单独刺激不同的超材料结构,可以在不同波段实现透射的独立调控,包括透射频率和透射强度

该研究提出的基于形状记忆合金的超材料途径具有加工方便、设计灵活性高、器件结构紧凑和性能可调等优点,可以扩展到其他热相关领域,包括热-力耦合和热-光耦合。所提出的策略不仅为微波段通信、传感以及成像等领域提供了一种热学可调器件,也为更多超材料和天然材料之间的融合提供了一个思路。

该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、航空科学基金和中央高校基本科研业务费专项资金等的支持。该工作以“Smart reconfigurable metadevices made of shape memory alloy metamaterials”为题作为封面文章发表在Opto-Electronic Advances 2025年第2期。

研究团队简介

张富利,西北工业大学教授(博导),国家级青年人才,主要从事基于电磁模态耦合机理、微波/太赫兹波束调制、超表面电磁波束调制等方面的研究。主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、JKW项目等多项课题。在Physical Review Letters、Advanced Materials、Advanced Functional Materials等国际期刊上发表论文80余篇,SCI他引3400余次,H因子29。

樊元成,西北工业大学教授,博导,国家级青年人才。主要从事超材料、太赫兹光子学理论与实验研究工作。第一作者或通讯作者工作发表在PRL、Research、Advanced Materials、PRA/B/X、 InfoMat和OL等期刊;主持和参与国家科技重大专项项目、国家重点研发课题、国家自然科学基金项目等多项;担任《激光与光电子学进展》青年编委、《材料工程》与《航空材料学报》期刊青年编委。获得陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖一等奖和中国生物物理学会太赫兹生物物理分会“优秀科技工作者”。

文永正,清华大学材料学院副研究员,国家级青年人才。主要从事超材料、非线性光学、红外和太赫兹技术、微纳机电系统等方面的研究。近年来在Phys. Rev. Lett.,Natl. Sci. Rev., Mater. Today,Laser & Photonics Rev.等期刊发表论文40余篇,主持多项国家级项目,兼任中国材料研究学会超材料分会副秘书长。

周济,清华大学材料学院教授,中国工程院院士。长期从事信息功能材料的研究,解决了无源电子元器件片式化和集成的关键技术难题,推动了国内片式电感器和无源集成产业的形成和发展;提出了通过超材料与自然材料的融合构筑新型功能材料的思想,率先发展出了非金属基超常电磁介质等新型材料。发表学术论文400余篇,出版学术专著3部,授权发明专利60余项,作为第一完成人获国家自然科学二等奖和国家技术发明二等奖各1项,并获国家杰出青年基金、教育部长江学者特聘教授、全国优秀科技工作者等荣誉称号。

研究团队长期招聘太赫兹光子学、超材料相关领域的博士后和研究生,欢迎发邮件到phyfan@nwpu.edu.cn, fuli.zhang@nwpu.edu.cn, wenyzheng@tsinghua.edu.cn, zhouji@tsinghua.edu.cn咨询。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。