|

|

|

|

|

西安建大探索考古遗址保护展示与城市公共空间的融合路径 |

|

让历史文化在公共空间绽放光华 |

近年来,地铁空间与考古遗址、文博展览融合的案例频现。香港地铁宋皇台站的“文物馆”,还有西安地铁六号线的“钟楼?拾光”古井展示区,都把历史遗迹与现代交通枢纽完美结合,让行色匆匆的乘客能不经意间与古老故事相遇。那么,为何越来越多考古遗址走进公共空间?这对考古遗址活化利用有何启示?对当地文化遗产保护又有怎样的重大意义?

在4月18日国际古迹遗产日来临之际,记者专访了西安建筑科技大学建筑学院的刘克成教授和常海青教授,围绕考古遗址融入城市公共空间展开深入探讨。

改革开放初期,住房问题是人们生活的首要难题。彼时,遗产保护与经济发展、城市建设之间存在一定矛盾。进入新世纪,随着中国城市飞速发展,各地经济水平显著提升,人们对文化的需求愈发强烈。刘克成教授指出,“在全球化的城市竞争中,文化遗产成为彰显城市特色的关键因素。所以,在地铁建设时,如何将城市生活与文化遗产、考古现场相结合,为城市发展赋能,自然成了人们关注的重点。”

西安地铁规划建设初期,由于线路要穿越老城区,可能会对文物古迹造成破坏,这引发了诸多专家的质疑与担忧。面对困境,常海青教授带领团队勇挑重担,率先在国内开展针对地铁线网规划、建设规划及施工实施各阶段工程项目的文物影响评估系列研究,并将研究范围拓展到与历史文化名城保护密切相关的一系列文化遗产对象,继而承担并完成了国家自然科学基金课题。

常海青教授分析说,地铁极大地方便了公共出行,为现代城市发展提供强大动力,但西安地下文物遗存情况复杂,如何有效预判工程规划设计对文物的影响是关键。“当时,我们参考了很多国外先进案例,像希腊雅典的地铁建设,在严谨细致的考古挖掘基础上进行地铁站场设计,把考古现场、文物展示巧妙融入其中。不过,这一过程也面临工期漫长等问题。”

基于陕西省古迹遗址保护与利用工程技术研究中心长期的文物古迹及历史城市保护实践与研究经验,团队构建了一套符合中国国情的地铁建设项目文物影响评估体系和评估标准。通过协调不同领域专家,整合专业知识,成功建立起高效快捷的评估方法框架,为西安市地铁线网规划及地铁四号线等相关工程提供了有力技术支撑。

“这一过程充满探索与创新,最终在保障文物遗址安全的前提下,实现了地铁工程与古迹保护、现代城市生活在公共空间的和谐共生与有效融合。”常海青说。

刘克成教授认为,借助古迹遗址等先辈留下的珍贵遗产为城市发展注入新动能,是时代赋予的重要使命,对坚定民族自信、增强文化自信意义重大。然而,目前公共空间里的遗址展示大多还处于基础阶段,仅靠简单的围栏保护和说明牌介绍。如何让遗址展示更生动有趣,吸引更多人主动探寻考古遗址背后的故事,是一项复杂艰巨的系统工程。

刘克成教授进一步阐述,与西方侧重让纳税人作为利益相关者共享遗产保护成果不同,中国的遗产保护与展示始终凸显‘以人民为中心’的核心理念。“我们通过讲述中国故事,从历史长河中的重要人物、重大事件,到当代社会的平凡人与点滴事,全方位、多角度展现中国魅力,让人们发自内心热爱自己的城市,增强国民自信,同时也为国外友人打开了解中国文化的窗口,促进不同文化间的交流与互鉴。”

此外,讲述遗产考古和保护历程的故事也不可或缺。这涵盖考古学家的成长背景、考古中的趣事,以及遗产保护过程中积累的科学经验和采用的先进方法等。通过传播这些内容,可以激发市民和公众保护遗产的自觉性,并借助文创产品等多样形式,进一步拓展展示内容,让遗产保护理念深入人心。

据了解,近年来,刘克成教授带领陕西省古迹遗址保护与利用工程技术研究中心,积极探索考古遗址保护展示与城市公共空间的融合路径,开展了一系列激活城市生活的文化遗产保护实践活动。西安的明德门遗址保护展示工程就是一个典型案例。

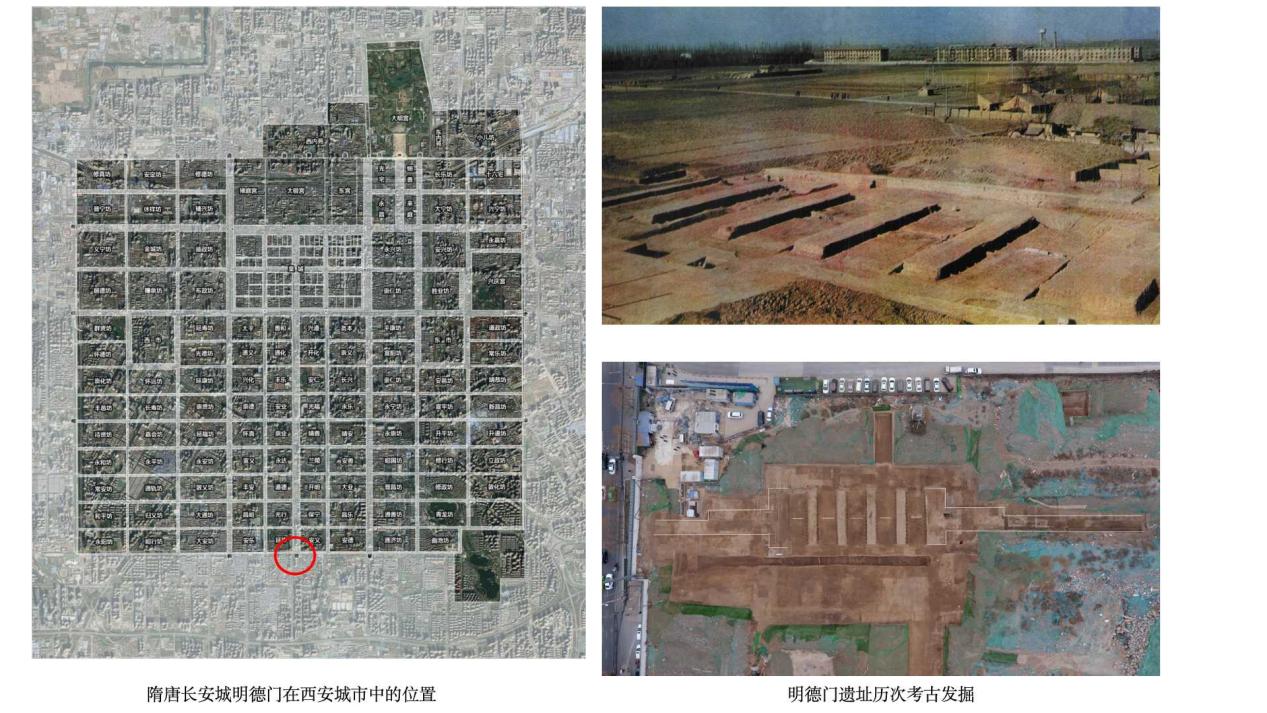

西安明德门遗址区位置与在考古发掘时期的地面状况。

明德门是隋唐京师长安城的正南门,作为隋唐两代的国门,具有极高价值,是第四批全国重点文物保护单位。遗址位于原西安市杨家村这个典型的城市密集建成区,其保护展示工程的实施,是大遗址保护与城市发展协同的重要探索。刘克成教授带领团队将遗址的保护、展示与标识作为一个整体,在妥善保护遗址的同时,展现唐代盛世形象,在现代城市建筑背景下凸显历史地标的存在,准确体现遗址保护的真实性与完整性原则。

当今西安明德门遗址已是保护与展示唐代盛世形象的地标。图片均由受访者提供

这种遗址信息完整尺寸异地标识展示,是西安在中国和国际文化遗产保护领域的创新,是西安在大遗址保护展示领域的科技成果示范,也是西安向国际古迹遗址保护领域贡献的中国方案。该项目建成后,成为公众活动的热门区域,人们在这里留下与历史交融的瞬间,展现出丰富的城市生活,成为历史与现实交织的城市舞台。

展望未来,刘克成教授认为,要持续强化对文化遗产保护的重视,从政策制定、资金投入到人才培养,给予全方位支持保障;要加强全民文化遗产保护意识培养,要让民众认识到,遗产不是城市发展的阻碍,而是走向未来的宝贵资源,是坚定迈向未来自信的坚实依托。再者,文物古迹的保护、展示、利用是多学科综合领域,并非仅靠建筑学,城乡规划学、考古学、历史学、艺术学等众多学科都与之紧密相关,需要更多专业人员参与,汇聚各方智慧力量,推动文化遗产保护事业取得更丰硕成果。

两位教授最后满怀期待地表示,在古迹遗产保护与城市发展融合的道路上,他们将继续探索更多创新路径,更好地实现文物古迹保护与历史文化传承,让古老文化遗产在现代城市生活中焕发出新光芒,为城市可持续发展注入源源不断的文化动力。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。