4月15日,由中国科学院空间应用工程与技术中心(以下简称空间应用中心)在北京举行“地月空间DRO探索研究学术研讨会”。

本次会议首次披露,中国科学家在2024年3月13日至7月15日共123天时间里,实施一系列极限操作,让一组因发射异常没有进入预定轨道的卫星最终“丝滑”入轨。

这组卫星是由中国科学院A类战略性先导专项“地月空间DRO探索研究”部署研制的DRO-A/B两颗卫星,计划抵达并驻留地月空间“远距离逆行轨道(Distant Retrograde Orbit,DRO)”。

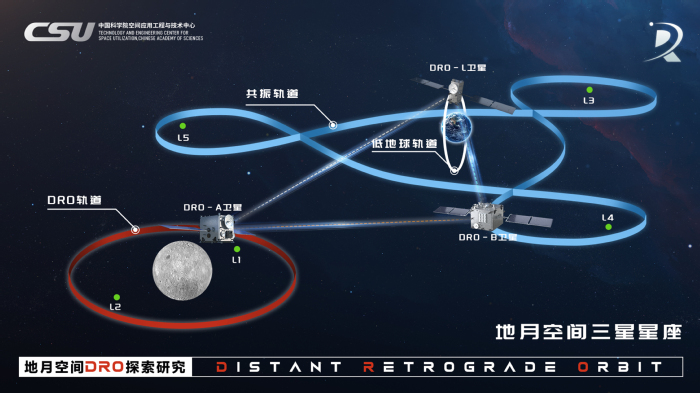

《中国科学报》从会议上获悉,在这次救援基础上,我国已成功构建国际首个基于DRO的地月空间三星星座,并取得多项原创性重要成果,为我国开发利用地月空间、引领空间科学前沿探索奠定了坚实基础。

地月空间三星组网。科研团队供图

地月空间三星组网。科研团队供图

?

极限生死救援

事情发生在2024年3月13日。当天20点51分,DRO-A/B双星组合体在西昌卫星发射中心发射升空。然而,到23点前后,大屏遥测曲线突然发生了跳变。而正常情况下,它应该随着时间而增加。

工程团队根据时断时续的遥测数据分析,DRO-A/B卫星组合体正在高速翻滚。3月14日凌晨时分,卫星所在轨道初步确定,证实卫星未能准确进入预定轨道。

“我们通过专业的判断,相信它是有救的。”中国科学院空间应用中心研究员张皓表示,在这一信念的指引下,工程团队没有轻易放弃。

一场惊心动魄的太空“卫星极限生死救援”随即展开。1小时完成判断、3个小时消除旋转、6小时形成应急处置方案、10个小时实现能源平衡……最初的救援节点以“小时级”的节奏推进。

第一次实施变轨操作对救援成功至关重要。工程总师、中国科学院微小卫星创新研究院研究员林宝军组织相关系统,制定详细方案并进行多次推演。3月18日中午12点42分,工程团队操控DRO-B星实施首次应急重构机动,持续1260秒。“大约20分钟时间里,我的心率飙升到120多,计时器上的每秒钟都特别漫长。”张皓回忆。

“我是北京,根据遥测状态监视判断,本次轨控正常,后续工作按正常计划进行!”听到现场指挥报告,运控大厅响起长久的掌声。张皓和身旁的同事来了一个发自内心的拥抱:“卫星离开了‘ICU’。”

3月23日,第二次轨道机动补救控制成功实施,DRO-A/B卫星高度被相继抬高到24万千米、38万千米,越过“死亡线”;4月2日,DRO-A/B卫星成功实施关键奔月机动,进入预设低能地月转移轨道;7月15日,DRO-A/B卫星成功实施DRO入轨机动,准确进入预定任务轨道。

所有人心中的大石头落了地。在发射出现异常情况下,DRO-A/B卫星历经123天飞行,航程近850万千米,终于进入预定轨道。

“难忘这123天救援的全过程,每一个画面我都历历在目。”亲历这次救“星”任务,中国科学院微小卫星创新研究院卫星总指挥沈苑深感自豪。

地月空间“喜马拉雅”

DRO是地月空间中一类十分独特的有界周期轨道族,顺行绕地、逆行绕月。“DRO好比地月空间的‘喜马拉雅’,引力势能高,通过这一轨道前往地球、月球乃至深空消耗的能量都比较低。同时,DRO也有着‘风光无限好’的特点。”研讨会上,中国科学院空间应用中心副主任、“地月空间DRO探索研究”先导专项工程副总指挥王强介绍道。

科学家认为,DRO是连接地球、月球和深空的交通枢纽,具有低能进入、稳定停泊、低能全域可达等独特属性,也是地月空间的天然良港,有望成为空间科学探索的新空域、部署空间应用基础设施的新高地、支持载人深空探索的新起点。

早在2017年,中国科学院空间应用中心科研团队通过多年应用基础理论研究,率先阐明了地月空间DRO的独特属性和战略价值,取得了一系列重要理论突破。

2022年2月,中国科学院启动实施A类战略性先导专项“地月空间DRO探索研究”,提出自主创新、新颖独特、简洁可行的地月空间大尺度三星星座规划。2024年2月3日,经奋力攻关,该先导专项首颗试验卫星DRO-L,成功进入太阳同步轨道,并正常开展相关实验。

未来已来

国际同行专家高度评价了这次救援。来自哈佛-史密松森天体物理中心的天文学家乔纳森·麦克道尔表示,这次任务是一项令人印象深刻的成就,“其涉及所谓的‘弱捕获’和遥远的逆行轨道十分复杂,必须重新规划,匆忙进行一定是一场噩梦”。

对于工程团队而言,救援过程的紧张程度连“噩梦都来不及做”。林宝军感慨万分:“5次轨控、5次修正、3次日月借力,卫星走出死亡线重获生机,‘折翼的天使’迎难而上,迈入地月空间DRO探索的第一步。”

DRO的未来已来。王强介绍,在先导专项支持下,科研团队已经取得了一系列实质性突破。原创成果包括国际上首次实现航天器DRO低能耗入轨;国际上首次验证117万公里K频段星间/星地微波测量通信链路,突破了地月空间大尺度星座构建核心关键技术瓶颈;国际首次验证地月空间卫星跟踪卫星定轨导航新质能力等。

王强表示,人们常说基础研究要“坐冷板凳”“10年磨一剑”,而他们的科研团队“磨了20年”。这20年,科学家敢为人先、甘守寂寞、无惧挫折、集智攻关,他们办公室里储备最多的就是泡面、火腿肠和矿泉水。

与会专家透露,DRO-B卫星已于2025年3月底开始实施地月巡航机动任务,正在向共振轨道可控转移。

未来,科研团队进一步研究地月空间复杂多样的三体轨道问题,认识和掌握地月空间环境演化规律;利用DRO长期稳定性,部署70亿年误差1秒的原子光钟,支持量子力学、原子物理等领域基本科学问题研究,开展广义相对论更高精度的验证等。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。