侧空翻、鲤鱼打挺、跳查尔斯顿舞、秀功夫……从春晚舞台甩出的一条条花帕子开始,善于玩“花活”的宇树机器人,断断续续攻占了互联网“头条”。

就在这个陆上四足机器人大显神通的时候,在中国南海海底两千米,有一位它的“鱼兄弟”也漂亮地完成了自己的海试使命:它没有人型,身型复刻的是魔鬼鱼;它没有手脚,只有灵动的鱼鳍;但和宇树机器人一样的是,它同样灵活,同样能完成复杂的动作任务。

它还在深海无氧环境(1100米)下首次实现了小型斯特林发电机发电,在幽深的海底点亮了一颗中国星!

日前,这条“大鱼”刚刚返回西湖大学,暂时“停泊”在了工学院的庭院中。它,就是“西谷II号” 潜水器。

斯特林发电机点亮中国星。

斯特林发电机点亮中国星。

?

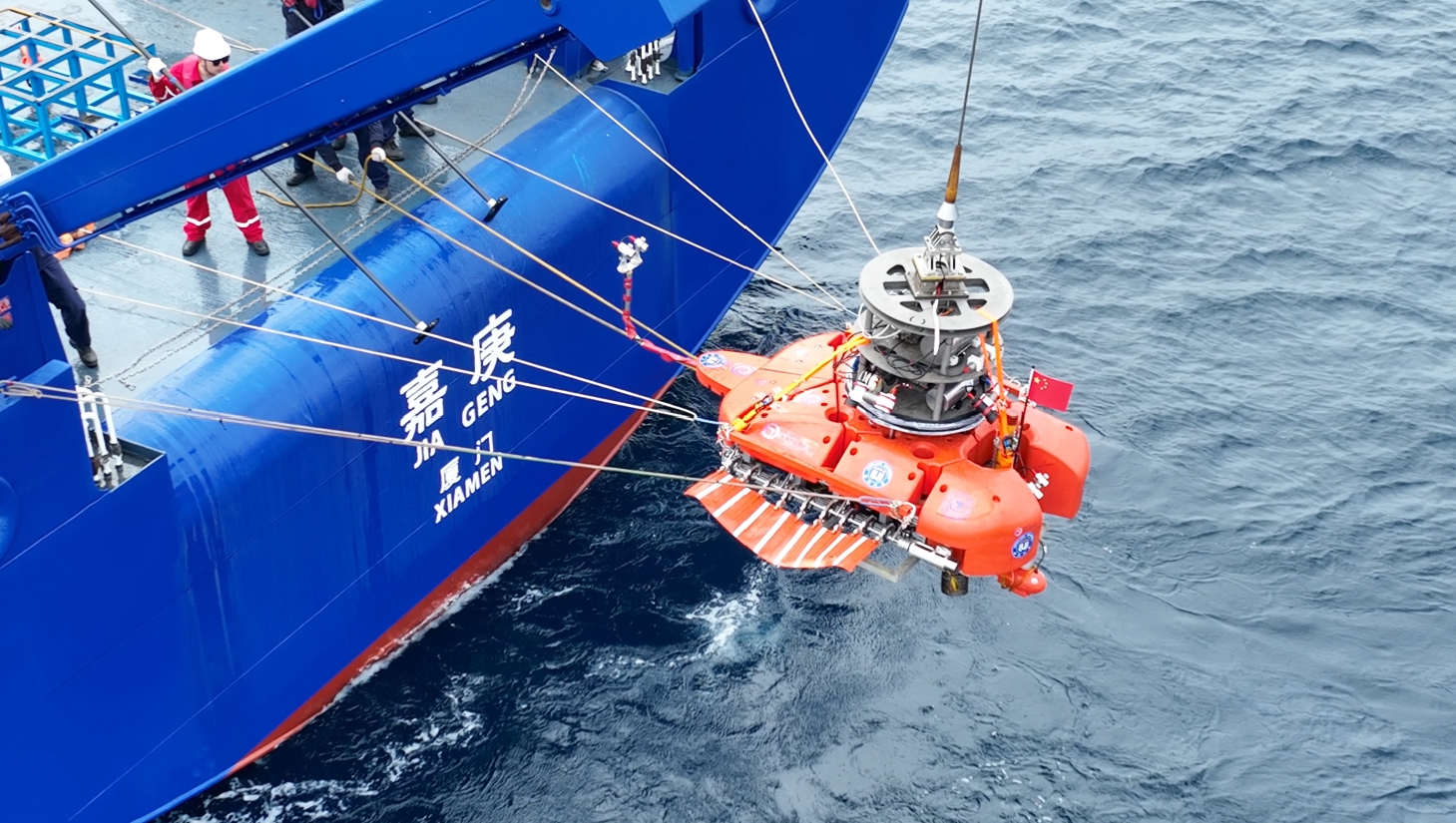

“西谷II号”下放。

“西谷II号”下放。

?

“魔鬼鱼”形的西谷II号

2023年春天,“西谷I号”凯旋归来,西湖大学未来产业研究中心、工学院特聘研究员范迪夏团队还没来得及兴奋多久,摆在他们眼前的是一道亟待作答的选择题:下一代的潜水器,是往更深的海底走,还是赋予它更强的能力?

别看潜水器的名字陌生,它与宇树机器人同属于具身机器人概念——具备物理形态,能够与环境进行交互的机器人;不同的是,它们可以在水下自主或经由遥控操作环境,完成科学研究、资源勘探、环境监测、搜救与救援等多样任务。

经过反复讨论,他们作出了清晰的技术选择:放弃传统的“往深处走”的路线,转向大幅提升潜水器的运动能力。简言之,从“可达”,到“可动”。

从外形上来看,最终成型的西谷II号与西谷I号非常相近。承袭第一代的道法自然,这依然是一件全仿生设计的鱼型潜水器,效仿对象为有着“魔鬼鱼”之名的蝠鲼鱼:身体扁平、行动敏捷、重心低不易倾覆。

为什么要做鱼型、而不是人型?范迪夏介绍道,这是由于人形机器人在水下会因为重心和浮力的问题,导致不稳定,滑动低效且不灵活。而鱼形机器人能更好地适应水下的环境、保证平衡性,同时提高能效和灵活性。更重要的,鱼型设计有助于保护海底自然生态——与传统的螺旋桨驱动潜水器相比,鱼型潜水器在外形、噪音和对水的扰动等方面都更加温和,能够最大限度地降低对深海的干扰,如同海底的一条游动鱼。

既然以大自然为师,这就注定西谷II号不会是笨重的潜水器。事实上,如果你有机会近距离打量西谷II号,很有可能发现它比你想象的“娇小”:长3米、宽3米、高1.5米,在现实空间里,它比常规的魔鬼鱼要短一些、高一些;但比通常的小汽车短一点,再宽一点。

“西谷II号”。

“西谷II号”。

?

灵活的“可动”

为了实现更灵活的“可动”,西谷II号相比前一代也做出了技术进化。实现更复杂的波浪形运动路线,这是“可动”能力中的一方面。

西湖大学深海技术讲席教授崔维成表示,最明显的调整,要数两侧“鱼鳍”。上一代的西谷I号中,装备的是一对像翅膀一样展开、刚柔并济的模块化胸鳍,而现在,这一设计已完全升级为更加灵活的波动鳍,形态如波浪,贴近自然界鱼类鳍形的摆动。

崔维成解释道:“这一变革不仅让西谷II号的外观更加流线型,更符合水下航行的流体力学要求,同时能够更自然地模仿生物鳍的摆动,从而在水中实现更高效的推进力和更灵活的转向能力。”

“可动”中的另一部分,来自西谷II号体外的创新附件。

回顾西谷I号,当时在潜水器中央预留了一个即插即用的“鱼肚子”拓展坞空间,这一设计在西谷II号得到了进一步完善和拓展。现在,这个拓展坞已经可以装备包括深海机械臂、射流机器人、仿生章鱼吸盘、深海斯特林发电机等一系列先进设备。这些“零部件”将能赋予这件鱼型机器人更多的作业能力。

崔维成表示,最引人注目的新增功能之一就是“子母鱼布放系统”。这一创新设计允许西谷II号携带并布放小型机器鱼,以进行更为灵活的任务执行和数据采集。这些小型机器鱼能够在极为复杂的海底环境中执行任务,并与主潜水器协同工作,拓展了西谷II号的作业范围。

西谷II号尾部新增了一个“鱼尾巴”功能——尾部“自拍杆”。这是一种集成了拍摄功能的智能部件,可以根据需要自动伸缩并调整角度,捕捉水下更广阔的视野,并传回更加清晰的图像,为深海勘探和科学研究提供宝贵的数据支持。

“西谷II号”深海运动。

“西谷II号”深海运动。

?

目标:南海2000米深处

2025年2月25日,他们终于等到了这一天,搭载厦门大学的“嘉庚号”,西谷II号从厦门港出发,目标:南海2000米深处。

“西谷II号”总设计师李伟琨记得,3月4日的那一夜惊心动魄。船的一边是月明星稀,另一边却风浪汹涌。正是由于海上天气复杂、适宜的天气窗口短暂,必须抓住这宝贵的时机完成任务。当“西谷II号”成功在2000米深度完成所有近底复杂运动与作业的那一刻,团队成员们都激动得忍不住热泪盈眶。

经过海试,“西谷II号”成功验证了其在运动能力上的大幅提升,并且配套附件的概念性和能力验证也取得了初步成果。

这条“大鱼”能为人类做些什么呢?

范迪夏指出,它在复杂环境中的出色作业能力,包括在小半径内灵活转弯、在三秒内完成快速转向,以及精确的运动控制,使其能够在极具挑战的水下环境中稳定执行任务。

这些不仅仅是炫目的“杂耍”技巧,而是将“稳、准、静、巧”四个关键特点融入到海底作业中:通过自适应定高、定深、定向系统,西谷II号能够始终保持稳定的航行姿态,确保任务的顺利执行;其全自主轨迹规划能力使潜水器能够精确地按照预设的航行轨迹进行深海探测,避免任何偏差;同时,西谷II号的鱼型设计和低噪音运行,最大程度减少了对海底生态的干扰,确保水下环境的安静与和谐;此外,凭借其在短时间内完成快速转向的能力,西谷II号能够迅速应对突发情况,灵活避开障碍物,完成复杂的操作任务。

崔维成表示,凭借这些能力,未来“西谷II号”将能够在自然勘探、珊瑚礁观测、生态修复、海底采矿、设备维修等一系列涉及生态保护、资源采集与海底工程的复杂任务中大展身手。

尤其是在深海环境中的应用,西谷II号将成为理想的多功能平台,为人类深入探索和利用海底资源提供精准、高效的解决方案。

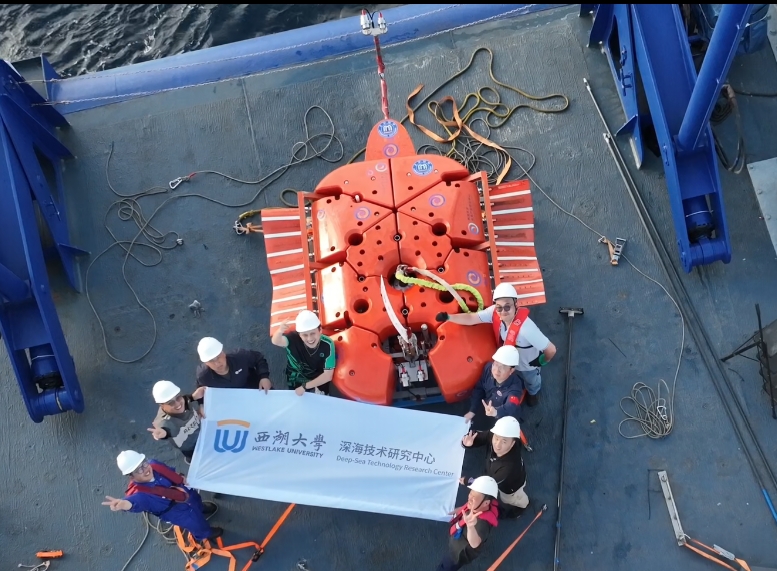

海试成功后团队合影。本文图片由课题组供图

海试成功后团队合影。本文图片由课题组供图

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。