文|《中国科学报》记者冯丽妃

从开展研究到投出论文,你的极限速度是多久?有一个团队只用了18天。

“我们参与了国家航天局组织的嫦娥六号月球样品预先研究,去年8月24日拿到嫦娥六号样品,9月10日就投稿了,相当于用了两周多一点。”位于北京市北三环健德门的一间办公室里,中国科学院地质与地球物理研究所(以下简称地质地球所)研究员胡森与团队成员李林曦、何会存围坐在茶几旁,向记者回忆起最新成果的研究过程时,言语中仍带着一丝紧张与兴奋。

胡森(中)与何会存(左)、李林曦接受采访。冯丽妃/摄

胡森(中)与何会存(左)、李林曦接受采访。冯丽妃/摄

?

北京时间4月9日23时,胡森与地质地球所研究员林杨挺、南京大学教授惠鹤九团队合作基于嫦娥六号样品的一项研究,在国际顶尖学术期刊《自然》在线发表。研究首次发现,月球背面的月幔比正面更干,其水含量不足百万分之二(小于2微克/克)。这一推断源自他们从5克月壤样品中挑选了500多颗头发丝大小的岩屑。

这项研究背后,合适的样品、完善的数据分析、严谨的逻辑推断都不可或缺。他们不仅在极短的时间内完成这一过程,还完成了论文撰写,再次让人们感受到月壤研究的“中国速度”。

“为什么能够这么快?”面对记者的追问,胡森他们默契地相视而笑,打开了话匣子。

1 一气呵成

2024年8月24日下午,地质地球所领到月壤样品后,便开始了紧锣密鼓的攻关——“见微知著”地推断月球背面的水含量。

在胡森看来,水对于行星而言,就像维生素对人一样关键。它是行星演化历史、宜居性,以及是否可能存在生命的重要参考。他表示,行星水研究主要包括两个层面:其一是行星表面水的状况;其二则是行星内部水的含量及其来源。

理论上,科学家认为月球极度贫水。根据月球大碰撞起源假说:约45亿年前,一颗火星大小的天体——忒伊亚撞击了原始地球,抛射出的物质经过重新吸积形成了月球。这个极高温的撞击事件导致月球贫水。

而事实上,基于从阿波罗号到嫦娥五号返回的月壤样品,科学家也证实了这一点。然而,目前所有发表的数据都集中在月球正面。由于月球二分性导致正面和背面存在巨大差异,其背面含水量如何?嫦娥六号采集的首个月背样品为回答这一问题提供了契机。

然而,如何从少量样品中给出这道推理题的答案?这并非易事。

尽管攻关任务开始前,胡森和团队已经做过一次次假设与猜想,但到了这一刻,他们依然十分亢奋。如同备战多年的考生终于走进考场,或是站在起点的运动员听到发令枪响瞬间开跑……所有人都全身心投入其中。

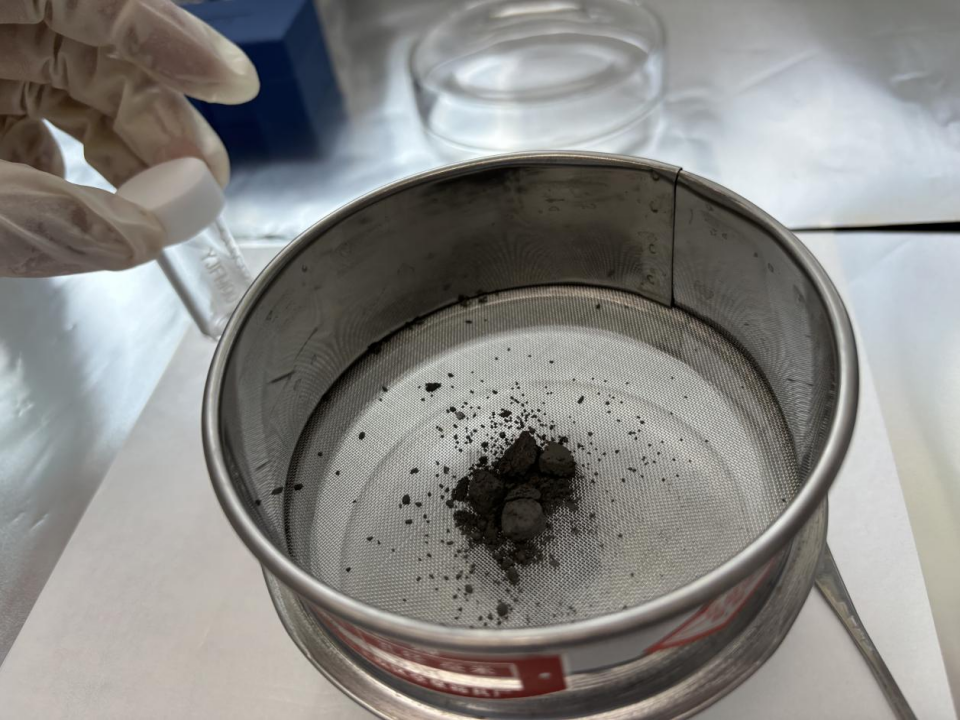

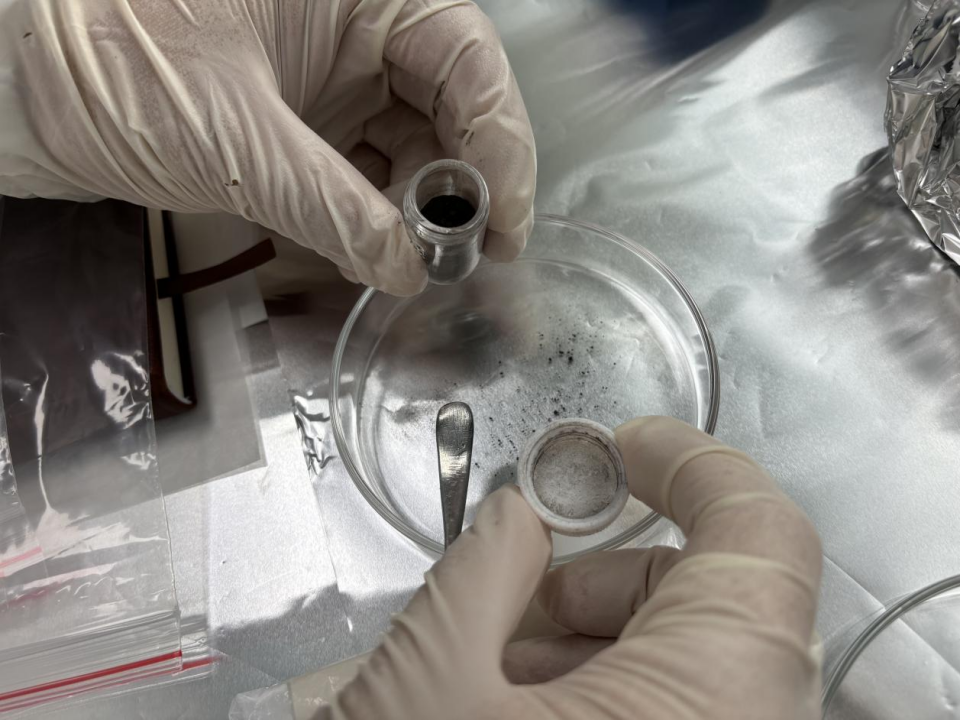

样品筛选是研究的第一步,也是关键环节。研究团队在超净实验室中,使用极细的筛子精心分离出不同颗粒度的玄武岩样品,期待这些玄武岩颗粒中含有磷灰石和熔体包裹体。“寻找这些研究对象很不容易。磷灰石颗粒极其微小,最大的不到10微米,相当于一根头发丝直径的十分之一;熔体包裹体不仅数量稀少,还分布在橄榄石等矿物中,而嫦娥六号带回的玄武岩样本中的橄榄石含量极少,寻找它们就像大海捞针。”论文一作、博士生三年级的李林曦介绍道。

即便如此,团队成员凭借着极大的耐心,在显微镜下仔细甄别,最终确认500多颗岩屑中有160多颗玄武岩样品。

研究团队正在筛选玄武岩岩屑样品。

研究团队正在筛选玄武岩岩屑样品。

?

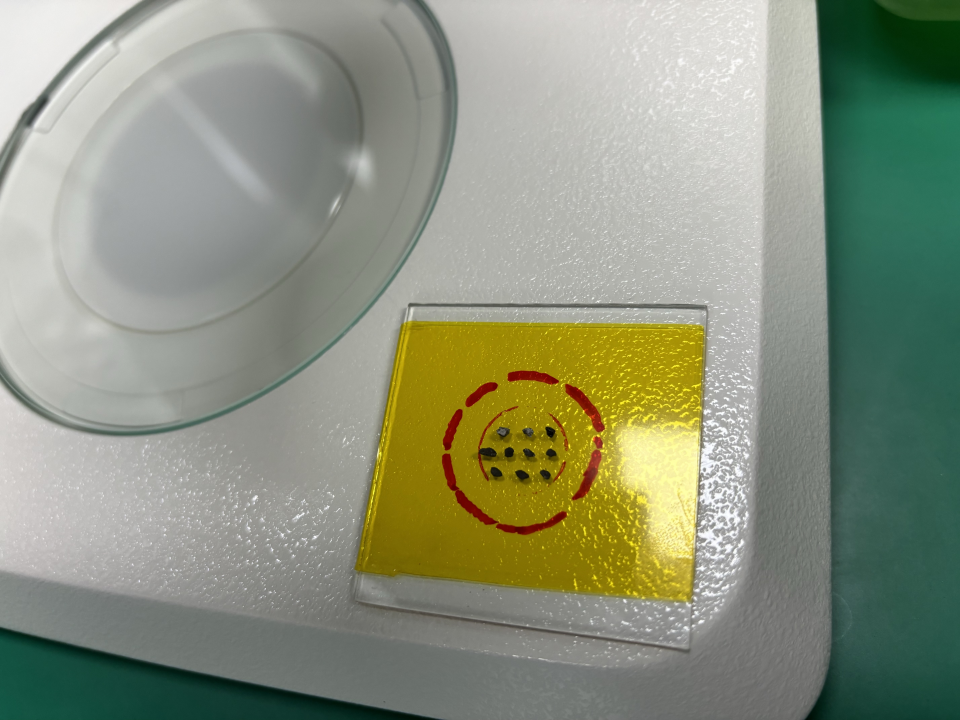

研究团队把岩屑样品固定在胶片上,准备进行后续分析。

研究团队把岩屑样品固定在胶片上,准备进行后续分析。

?

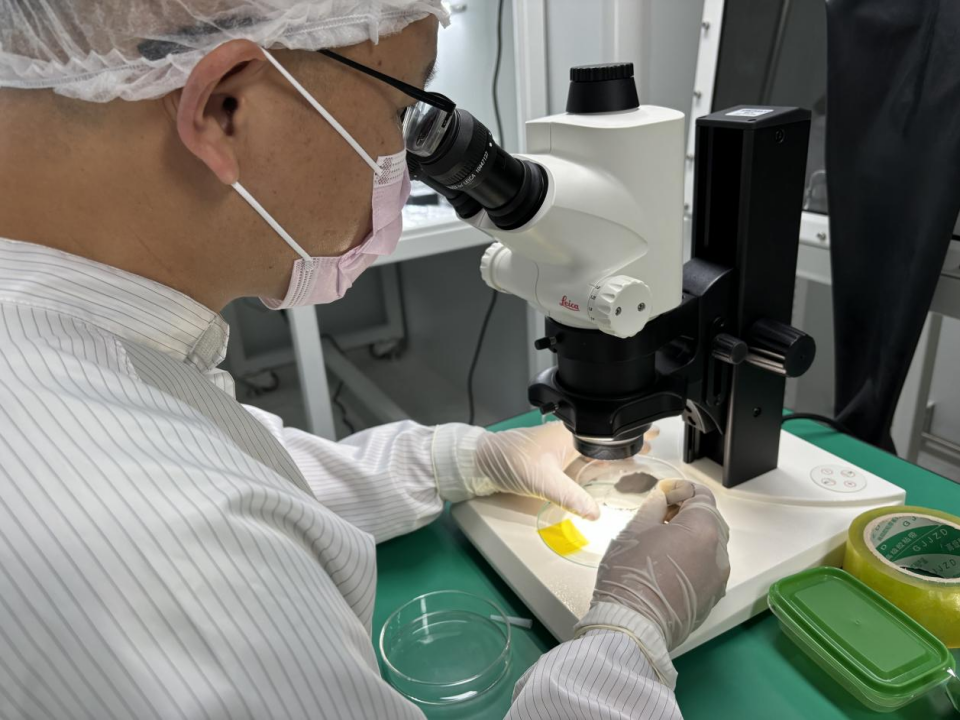

岩屑样品分析。

岩屑样品分析。

?

为了加快研究进度,在同位素、岩相、年代等实验分析环节,他们“歇人不歇机器”,采取人员两班倒、机器24小时运转的工作模式。如此高效地运作让他们一周内便拿到全部数据。

数据获取后,研究团队进入“闭关”模式撰写论文。团队成员充分发挥各自专长:有的负责数据分析和结果讨论,有的负责撰写论文各章节,还有的进行论文审核和修改,确保质量与科学性。“就在研究所楼下的会议室里,所里贴心地提供盒饭,大家从早上8点工作到晚上11点,第二天接着奋战,经过7天的努力完成论文,并在9月10日投出稿件。”胡森回忆说。

在这项研究中,胡森与合作者采用多种方法计算月幔水含量,最终确定其小于2微克/克(地球化学指标算法为1~1.5微克/克),比嫦娥五号样品更干。此前,他们用嫦娥五号玄武岩测量正面月幔水含量为5微克/克,而前人用火山玻璃珠的测量结果为70微克/克。

“不过,这些水与老百姓日常认知中的液态水不同,主要是以羟基的形式赋存的结构水。”胡森说。

月幔,位于月壳与月核之间,其水含量在揭示月球起源、岩浆活动、资源环境效应等方面具有重要意义。这一发现不仅对学界关于月幔“富水”“贫水”的长期争议作出了答复,更揭示月球最大撞击盆地——南极·艾特肯盆地(SPA)的形成可能进一步改造了月幔水分,为月球早期的演化历史提供了重要参考。《自然》审稿人评价该研究是“月球背面月幔水研究的里程碑”。

2 未雨绸缪

凡事预则立,不预则废。胡森表示,研究团队如此快速地取得成果,离不开地质地球所前期的“未雨绸缪”。

早在2023年7月,嫦娥六号发射之前,该所就成立了专门的“突击队”——近100名来自多个实验室的研究员、工程师、学生参与其中。“从那时起,我们就在讨论嫦娥六号样品的主要研究方向、预期要解决哪些重要问题。”胡森说,2023年底开始,他们更是每周开一次讨论会,直到样品到来。

胡森表示,虽然研究团队有了嫦娥五号样品的实战经验,不像第一次拿到月壤时,看到一堆“黑乎乎的土状面粉”那样愁坏了,但依然有很多问题需要提前解决。“否则,等到样品来了火烧眉毛的时候,卡点还没解决,就来不及了。”他说。

事实上,开展月背月幔水含量研究,他们也是大姑娘上轿——头一回。要用哪种矿物作为研究载体,他们也是摸着石头过河。他们通过查阅大量文献,才创新性地提出利用月球玄武岩中的磷灰石和熔体包裹体这两个“时间胶囊”反演月幔含水量。“玄武岩来自月球内部,是研究月幔水含量的重要样品。但玄武岩里不是所有的矿物都含水。我们的前期研究表明磷灰石富含水,和早期淬火的母岩浆或熔体包裹体,都可以用作参考标准。”胡森说。

此外,在前期研究中,研究团队还作了系列假设与猜想。如根据钍(Th)含量与水含量的相关性,推测月壤钍含量低可能意味着水含量也低;SPA盆地撞击事件可能会改造月幔,进而影响水含量。这些思考和分析也为后来研究提供了重要的方向和依据。

研究团队在分析岩石样品。

研究团队在分析岩石样品。

?

在胡森看来,实现厚积薄发,个人层面的“绸缪”也同样不可少。事实上,从2010年博士后阶段开始,胡森就对行星水研究产生了兴趣。那时我国月壤样品返回任务尚未开展,他就利用地球上的“天外来客”——火星和月球的陨石打磨自己在这一方面的技术,以期在任务来临时能够最大限度地发挥个人和团队的能量。

“现在,我们有先进的设备,不比别人脑子笨,又有全世界珍贵的样品,肯定能做出世界上最好的成果,这也是中国科学技术发展的一个必然。”他自信地说。

3 澎湃激情

胡森祖籍江西,是1983年生人,刚刚四十出头。然而,自2020年承担嫦娥月壤攻关任务以来,加班、熬夜对他来说都是常事。学生眼见着他的一头黑发发白了。

每次攻关任务开始后,一触碰到样品,他就会进入一种亢奋状态,浑身充满激情与能量,以“高标准、严要求”,带领研究团队在知识储备调研、技术细节把控、实验流程管理等各个方面进行研究布局。

“嫦娥月壤样品返回工程是国家的重大工程,我们有责任、有义务把它们做好,让国家重大工程的科学产出最大化。这是荣誉,也是使命。”胡森说。

“参与这些攻关任务,让我的科研能力得到了很大提升,从实验操作到论文写作,每一个环节都积累了宝贵经验。而且,我对月球水的分布体系有了更深入地认识。”李林曦说。

从2020年跟随胡森读博至今,地质地球所博士后何会存已经多次参加月壤研究攻关任务,每一次攻关都能触动她内心最柔软的地方。“比如这次研究中,我们要把挑选出的500多个颗粒一粒粒放在黄色胶布上,逐一拍照,并转移到制靶实验室,再用树脂将其固结,加以磨制,确保没有污染。后续分析目标矿物时,因为样品颗粒极小,磷灰石成分检测困难,十分耗时。但我们大家都全力以赴,轮到自己就上,从不会借故推辞,协作非常流畅,一些师兄弟甚至还会主动揽下熬夜任务。”她说。

拿到月壤样品后,团队成员进入紧锣密鼓攻关模式。

拿到月壤样品后,团队成员进入紧锣密鼓攻关模式。

?

“所以,这些攻关任务也锻炼了我们团队的合作精神和凝聚力,锻炼了我们这些年轻人承担责任和压力的能力。”何会存说。

下一步,胡森表示,研究团队将继续围绕嫦娥六号样品深入研究水相关问题,包括对月表玻璃珠进行研究、追溯月表水含量保存情况。同时,团队还计划研究碳、氟、氯、硫等元素,更全面地了解月球内部物质的特性。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。