化合物结构测定就像是给化学物质“上户口”,让科学家能清楚地知道它长什么样、由什么组成。这不仅帮助我们认识药物和天然产物中的有效成分,还能指导我们如何利用、改进它们。

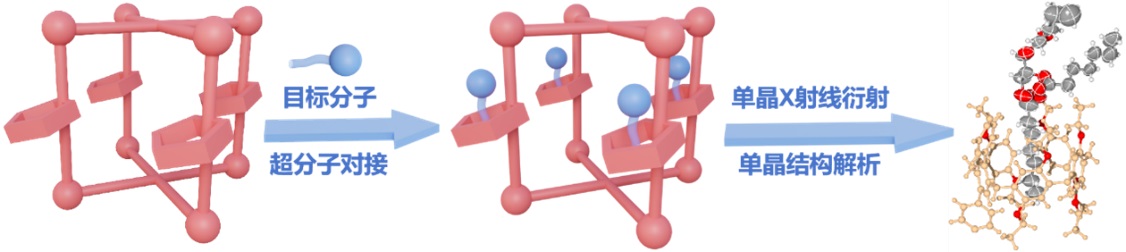

超分子对接过程示意图。(浙大供图)

超分子对接过程示意图。(浙大供图)

?

目前,测定化合物结构最直接的方法是单晶X射线衍射分析,但该方法通常不适用于长烷基链化合物,因为生长它们的单晶十分具有挑战性。针对这一难点,浙江大学化学系黄飞鹤教授团队提出了“超分子对接”概念,创造性地利用“分子捕手”——超分子大环的金属有机框架,特异性识别长烷基链化合物,并系统性地测定其单晶结构,成功为未知的化合物上了“户口”。

相关研究成果于4月9日发表于《自然》。论文共同第一作者为浙江大学化学系博士后吴奕韬、浙江师范大学特聘教授史乐与南京大学博士徐磊,浙江大学化学系黄飞鹤、华彬、陈志杰和德克萨斯大学奥斯汀分校教授Jonathan L. Sessler为共同通讯作者。

抓住无序分子的“尾巴”

有长烷基链结构单元的分子在天然产物和药物中十分常见,这些分子由长长的碳链组成,它们通常非常柔性,因此难以结晶。

对于这类样品,传统的晶体海绵法可以将它们络合进入金属有机框架(MOF)的孔道中,然后用单晶X射线衍射分析对其进行结构测定。然而,传统的晶体海绵样品制备过程繁琐,对目标分子缺乏选择性识别能力,解析精度存在一定问题。因此,长烷基链分子被晶体海绵络合后会产生十分无序的结构,使得确定它们的单晶结构十分困难。

黄飞鹤团队在超分子化学领域深耕二十余载,2010年,团队的一项基础研究发现,柱芳烃对于长烷基链化合物具有一种强烈的“吸引力”——就像磁铁的南北极,能够相互特异性吸引,形成结构稳固的络合物。

“由于长烷基链分子在单晶结构解析的时候容易处于无序排列状态,不利于其结构的测定。”吴奕韬说。如何利用这个“吸引力”得到整齐排列的长烷基链分子的单晶,是团队一直努力攻克的难题。

尝试了多种策略后,团队终于在金属有机框架(MOF)这种晶态框架材料中有了新发现。当把柱芳烃精准整合到MOF材料中,长烷基链分子可以被柱芳烃络合后在MOF内部实现三维有序的排列,就像一条随意游走、扭曲的“小蛇”被抓住了“身体”,因此长烷基链分子的晶体结构可以被解析出来。团队把这个能够特异性识别长烷基链分子的柱芳烃-MOF结构形象地命名为——分子捕手(molecular catcher)。

“捕手”高效“捕获”

“整个样品制备过程无需漫长的溶剂交换与目标分子吸附过程,样品可在十分钟内完成制备且适用于多种溶剂。”吴奕韬说,这不仅大大提高测定效率,还实现了对不稳定化合物的单晶结构解析。特别的是,部分化合物的结构可通过晶体解析软件SHELXT自动解析得到,无需进一步的人为解析。

“‘分子捕手’为系统性地解析含长烷基链目标分子的单晶结构提供了可靠的理论和实验基础。”黄飞鹤说。团队用“分子捕手”成功“捕获”了63种已知或未知的化合物,并通过单晶X射线衍射、核磁和质谱表征,成功测出了它们的结构。

这其中就包括一种用于治疗遗传性疾病的药物Dojolvi。Dojolvi获美国食药监局批准使用已经有近五年时间,但其关键成分的单晶结构一直不为人知,“通过我们的方法,也成功鉴定出了它的单晶结构。”吴奕韬说。

通用性成果

如何找到更多的测试样品?黄飞鹤在朋友圈广发“英雄帖”,向国内同行课题组征集到了16组含烷基链化合物样品,免费帮助他们测定了化合物的单晶结构。在此基础上,团队总计测定了包括48个含烷基链分子在内的63个底物分子,用大量的实验数据,证明了“超分子对接”方法的普适性。

“这个方法实验操作简单,测试所需时间短,适用底物范围广,在天然产物、药物和有机合成中间体的结构确定方面都具有非常广阔的应用前景。”黄飞鹤说,团队成员将继续深入研究,推动技术进步和落地转化。该方法未来可能在药物、天然产物和有机合成产物的单晶结构分析中发挥重要作用。

评审表示:“文章经过修改后,极大地拓展了基于柱芳烃的金属有机框架(MOF)体系的研究范围,其结论对化学界具有重要的应用价值。”

该项工作得到了中国博士后科学基金会、国家自然科学基金委、浙江省自然科学基金委、浙江大学上海高等研究院繁星科学基金的资助。

相关论文信息:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-08833-2

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。