|

|

|

|

|

我国研究团队揭示原子核电磁辐射谱低能增强现象产生机制 |

|

|

3月31日,记者从兰州大学获悉,该校核科学与技术学院、稀有同位素前沿科学中心牛一斐教授团队在核物理领域取得重大突破,成功揭示了原子核电磁辐射谱中低能增强现象的产生机制,破解了困扰学界20余年的科学谜题。相关研究成果发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。

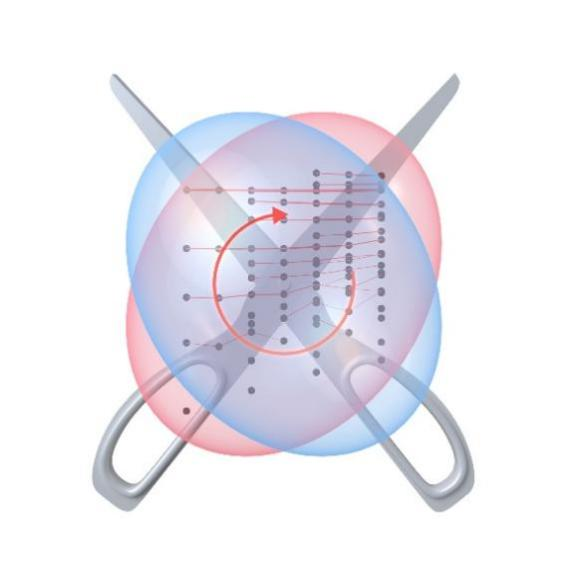

导致电磁辐射谱低能增强现象的集体运动图像及其激发谱与跃迁分布特征示意图。受访者供图

原子核的电磁辐射谱体现为“γ射线强度函数”。γ射线强度函数是原子核电磁跃迁几率的统计描述,能够显示处于高激发态的原子核辐射不同能量γ光子的平均辐射强度。γ射线强度函数中的低能增强现象是指γ光子能量趋向于零时,平均辐射强度的指数上升现象,一般出现在形状接近球形的原子核中。

“低能增强现象对原子核的中子俘获率非常重要,因此能够对宇宙中的元素合成过程产生重要影响。”牛一斐介绍。然而,该现象自2004年被发现以来,其产生机制始终是一个谜团。

研究团队创新性地采用投影壳模型,成功重现了实验观测到的γ射线强度函数的低能增强现象。研究发现,低能增强现象源于原子核内质子和中子的一种新型集体运动模式——“剪刀转动”。该模式表现为质子和中子近乎自由地相对转动,成为人们所熟知的“剪刀振动”之外,质子、中子相对取向自由度上的另一种新的集体运动模式。

“该研究破解了低能增强现象的产生机制,为核天体物理的进一步研究提供了关键理论基础。”牛一斐表示。

(原标题:我研究团队揭示原子核电磁辐射谱低能增强现象产生机制 )

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。