编者按

发动机是交通、能源等关键领域的核心设备,是衡量国家综合国力和科技实力的关键指标。面对先进发动机研制的一系列核心技术难题,国家自然科学基金委员会于2014年启动国家自然科学基金重大研究计划“面向发动机的湍流燃烧基础研究”,组织我国科研工作者开展了一系列创新性研究,为实现我国发动机自主研发提供了强有力的科技支撑。

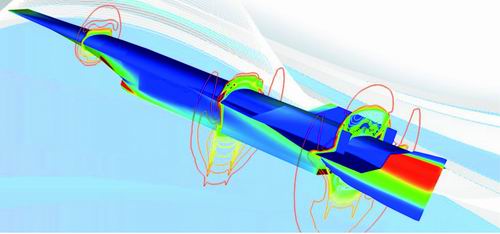

具有完全自主知识产权的超燃冲压发动机设计与评估软件。科研团队供图

具有完全自主知识产权的超燃冲压发动机设计与评估软件。科研团队供图

?

■本报记者 甘晓

湍流和燃烧是我们在日常生活中常见的现象,在科学领域却是名副其实的世界难题。这些未解的科学难题制约了发动机性能的进一步提升。

“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”,基础科学问题则好比镶嵌在这颗“明珠”中的“宝石”。面向国家对发动机的重大需求,中国科学家回到基础科学问题中,寻找自主创新的突破方向。

自2014年底以来,在国家自然科学基金重大研究计划“面向发动机的湍流燃烧基础研究”(以下简称重大研究计划)的支持下,我国科研工作者聚焦发动机湍流燃烧的基础性难题,为发动机可控燃烧技术发展奠定了坚实的理论基础。

2025年初,重大研究计划完成结束评估。重大研究计划指导专家组成员、清华大学教授姚强告诉《中国科学报》:“10年来,我国科学家围绕燃烧反应动力学和湍流燃烧学开展攻关,在理论和方法的源头创新上取得了重要突破。”

在专家们看来,这些基础科学方面的突破,有望推动形成先进发动机设计研制的“中国方案”。

攀登新的学术高峰

发动机是交通、能源等领域的核心设备,其研制技术难度极大。从原理上看,发动机的运行始于燃烧,燃烧把燃料与氧化剂反应的化学能转换成热能,热能又以膨胀的形式作用于活塞、涡轮等运动部件,从而转换成机械能。因此,作为发动机正常运行的基本条件,燃烧的关键作用不言而喻。

据了解,对于发动机而言,燃烧还需具备一些特殊条件。发动机中的燃烧要在体积有限的燃烧室内进行,而要在如此小的空间内和极短的时间内产生巨大的热量,就需要向燃烧室内吹入大量空气。

这些高速进入燃烧室的空气具有典型的强湍流流动特征。与平滑、有序流动的“层流”不同,湍流中的流体不沿着固定路径移动,而是形成各种大小不同的旋涡结构,这些结构不断分裂、合并,使得流体内部发生强烈的动量、热量及物质交换。

在“湍流”的帮助下,燃烧室中的燃料和氧化剂充分混合,确保燃料和氧气之间接触面积最大化,化学反应尽可能充分,从而提高燃烧效率。

我国空气动力学专家认为,这个过程的核心基础科学问题背后便是湍流和化学反应的耦合机理。而由于对湍流和化学反应动力学这两个领域的基础科学问题都缺乏深入、系统的研究,该领域的发展受到了限制。

2005年前后,我国知名空气动力学专家、中国工程院院士乐嘉陵带领科研团队开展了一系列发动机研制的实验。他们曾率先尝试用数值计算的方法进行设计。当时,数值计算发展方兴未艾,处于科学前沿,是较为先进的方法。探索过程中,他们发现,仍然有许多机理问题没有解决。

这两大领域中的问题也是全世界的同行们都想攀登的学术高峰。当时,乐嘉陵年届古稀,当选中国工程院院士已有近10年时间,但面对新的学术高峰,毫不犹豫地选择迎难而上。

乐嘉陵曾在钱学森先生指导下工作,深受其基础研究思想的影响。他和科研团队一致认为,对基础研究的强调,从老一辈科学家开始就代代传承,已成为大家一贯的做法。

因此,科学家们相信,解决实际问题应当从更深层次的基础理论出发。从2010年起,他们开始酝酿,以资助基础研究主渠道的国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)作为牵引,推动领域内基础研究水平的提高。

2015年1月,重大研究计划正式立项,年近八旬的乐嘉陵担任指导专家组成员,中国工程院院士甘晓华“接棒”担任指导专家组组长。

在专家们看来,只有不断打磨代表着基础研究的“宝石”,才能让发动机这颗工业“明珠”熠熠生辉。

以应用为导向

经过多年沉淀与凝练,重大研究计划确定了三个核心科学问题,包括宽范围燃烧反应动力学、受限空间内复杂湍流和燃烧的相互作用,以及极端条件下燃烧及燃烧稳定性。

指导专家组在重大研究计划启动前就进行了详尽的策划,对领域内最需要突破的核心技术进行了可行性论证,吸收了国内许多高水平专家的意见,最终凝练成相关的科学问题。

据了解,三个核心科学问题之间有着“渐进”逻辑。第一个问题专注研究燃料化学反应本身,是最基础的范畴。“在重大研究计划实施之前,领域内尚未系统地开展过化学反应动力学研究。”姚强表示。

第二个问题进入工程范畴。科学家们将基础理论应用到发动机的各类燃烧室中,着眼于真实情况下发动机的燃烧规律,包括如何点火、如何把火焰联起来等。第三个问题则聚焦一些苛刻条件下的燃烧特性。

姚强指出:“在这些问题的研究中,指导专家组十分强调应用导向,要求研究成果面向发动机的应用。”据《中国科学报》记者了解,在重大研究计划实施初期,甘晓华曾站在应用方的角度作了一次报告,展示了应用中面临的挑战,为后续指南设置和立项取舍设立了原则。

与此同时,重大研究计划紧密对接工程实际需求。针对国家相关专项需求,指导专家组多次召开航空发动机燃烧专题技术研讨会,并布置专项研究任务。

此外,从项目立项、验收到学术交流,指导专家组组织了相关领域产、学、研、用四个方面的专家共同参与。

从无到有的数据库、公开发表的高水平论文、相关专家担任国际刊物主编、测量仪器和诊断技术的发展……重大研究计划实施10年来,一系列重要学术贡献不断涌现。而这些基础研究工作正像一台发动机,驱动着该领域研究水平的整体提高,这令领域内专家们感到欣慰。

例如,科学家首次创建了适用于国产航空煤油的化学反应动力学模型,并保证了在宽工况范围下的适用性。这项研究破解了国产航空煤油复杂化学反应动力学模型从无到有的难题,预测精度优于国际同类模型。

科学家开展了“斜喷环流燃烧室”点火、联焰的数值模拟和实验研究,揭示了点火、联焰和火焰稳定等现象的发生机制。据了解,这一类燃烧室具有鲜明特色,在现代发动机技术中占有一席之地,其火焰燃烧规律值得深入研究。这项研究则为航空发动机环形燃烧室设计中的周向点火联焰与燃烧不稳定性提供了理论支撑。

当然,在重大研究计划指导专家组看来,尽管一系列基础研究成果已经在世界科学舞台上崭露头角,但还达不到直接应用的水平。产品的成熟度常用9个等级衡量,1级是基本原理,5级、6级达到原理样机水平。在该重大研究计划支持下,科学家目前所做的工作可以定位在1级、2级,与完善的产品相比还有一定差距。

打破行业壁垒集中优势力量攻关

在重大研究计划完成结束评估后,指导专家组成员和许多参与研究项目的科学家都感到,国家自然科学基金的使用效率很高。

这离不开来自全国各行业、各领域高水平专家团队的协同攻关。燃烧室结构复杂,其工作原理涉及多学科耦合作用。在重大研究计划的支持下,多个科研团队通过“多领域研发、多平台应用”实现了燃烧及燃烧稳定性机理突破和集成应用。

在重大研究计划启动之初,指导专家组就将自然科学基金委的资助作为“号角”,号召全国从事基础研究的科学家加入,有的专家甚至从来没有参与过航空方面的研发项目。

“过去,行业内总是自己在做研究。我们觉得既然这么难的基础问题都没有解决,就应当打破行业壁垒,集中国内优势力量共同开展攻关。”姚强介绍。

“不管你来自哪里,只要能干就上。”在专家们看来,这是国家自然科学基金评审的特点。

为组织好来自全国各地、各行业的专家们,重大研究计划多次组织全体项目负责人参加年度学术交流会及多次专题研讨。同时,指导专家组成员也围绕核心科学问题的相关课题分别前往各地进行实地考察。

当然,对于基础科学研究者而言,参与这一面向应用的重大研究计划,也为他们的研究成果提供了应用的平台,让他们的研究有了为国家重大需求服务的机会。

例如,来自四川大学的一个科研团队擅长化学反应动力学,“跨界”参与重大研究计划,围绕碳氢燃料微观特性开展深入研究,建立了重要的数据库,并基于此完成预测模型,为先进发动机研制注入了一池活水。

我国科学家发展了基于同步辐射光电离质谱的燃烧诊断技术,可以在原子分子的层面探测燃烧过程的中间体,尤其是极其活泼的自由基、过氧化物等,为开发和验证燃烧反应动力学模型提供了独一无二的研究工具,提高了动力学模型的精度。该研究方法得到国际同行的高度认可。

北京大学科研团队开辟了基于涡面结构的湍流研究新方向,搭建了从湍流理论到燃烧工程应用的桥梁,能够精准捕捉燃烧过程中不断变化的流动结构,并据此建立新型湍流燃烧速度模型,其预测准确度比先前模型平均提高20%以上,为强湍流与高压等极端工况下的航空发动机燃烧室设计提供了理论支撑。

与此同时,重大研究计划实施10年间培养了一批人才,有效推动了我国发动机燃烧基础研究队伍的建立,有望持续为发动机燃烧领域的创新研究提供活力。

在专家们看来,面向国家战略需求,该重大研究计划吸收跨专业的优势力量,开展问题导向的基础研究,并持续投入长达10年,体现了“有组织基础研究”的鲜明特色。

面向未来,专家们建议:第一,进一步建设并充分利用湍流燃烧的重大基础实验设施,强化多学科交叉融合,不断突破燃烧科学理论边界;第二,大力推进可解释人工智能、多尺度数据融合、图形处理器、量子计算技术的发展,开辟新的研究路径;第三,在低温、低压极端环境下开展湍流燃烧的基础理论研究及工程验证;第四,开展全新热化学非平衡湍流燃烧以及湍流燃烧与热防护一体化等前沿学科领域的研究。

对此,姚强认为,未来工程中的问题仍然需要基础研究提供源源不断的创新思想。“做实验的学者应当和做计算、做理论的学者在一起更加紧密地开展合作。”他强调,“基础研究不能停!”

《中国科学报》(2025-03-31 第4版 自然科学基金)

(原标题:让火焰在湍流中奔腾——记国家自然科学基金重大研究计划“面向发动机的湍流燃烧基础研究”)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。