中国科学院南海海洋研究所研究员林强团队以珍稀海洋鱼类海龙科和石斑鱼科233个物种为研究对象,揭示了物种分布信息选择对准确评估海洋生物分布格局的潜在影响。3月24日,相关成果发表于《保护生物学》(Conservation Biology)。

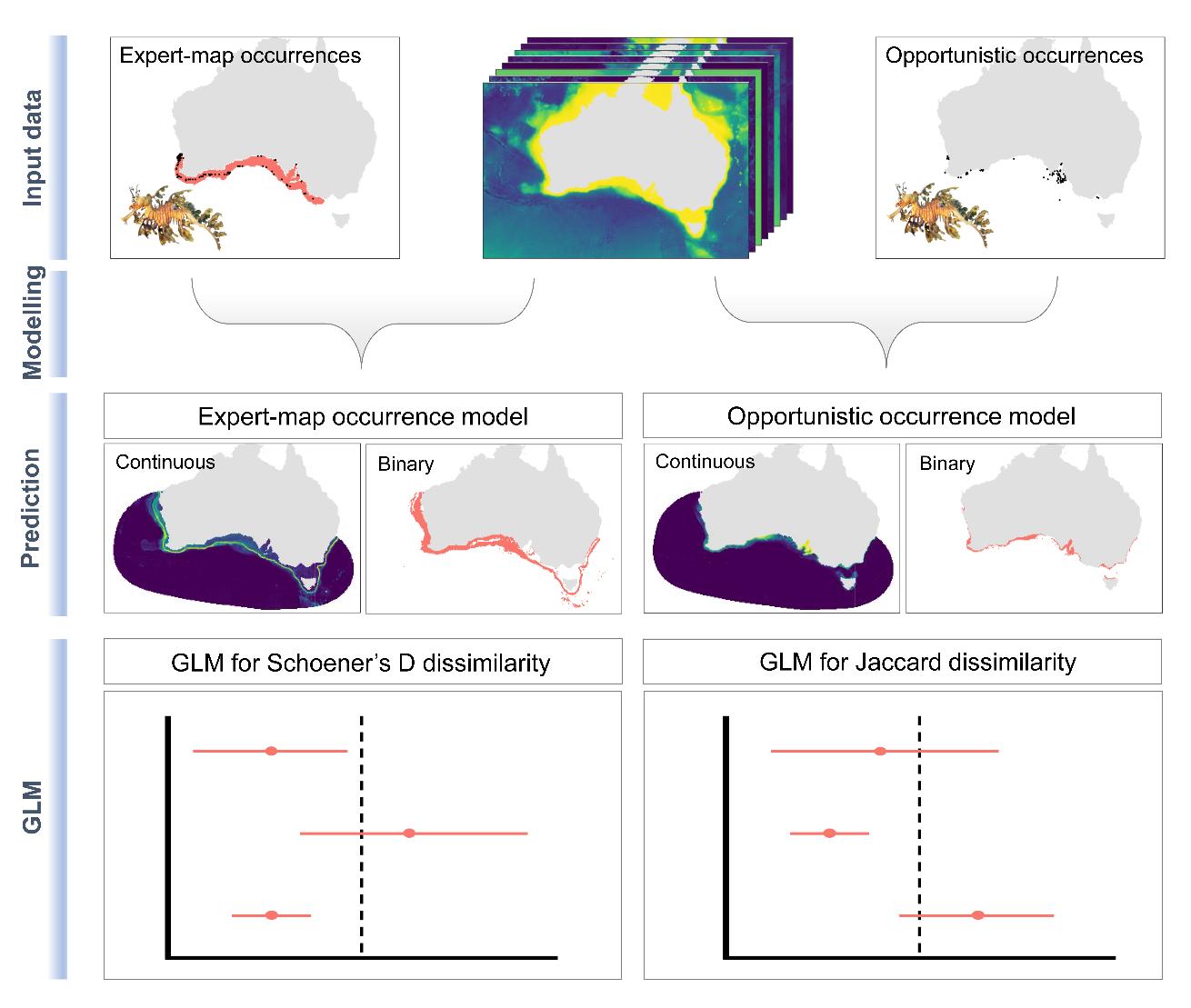

研究流程图。

研究流程图。

?

当前,全球范围内正面临严峻的生物多样性丧失危机,部分区域的生物多样性正以惊人的速度下降,因此,精确评估生物多样性现状与未来演变趋势,制定科学的保护策略,对于遏制生物多样性衰退现状极其重要。

物种分布模型(SDM)是当前学界评估生物多样性变化的重要工具,其预测能力高度依赖于物种分布数据的质量,高质量的物种分布数据源信息是限制物种分布模型应用的关键。因此,探究不同来源的高质量物种分布数据对生物地理分布格局的精准预测是当前本领域学者最为关注的科学问题。

论文第一作者、中国科学院南海海洋研究所研究员张志新表示,在实际的物种分布模型构建过程中,物种分布点和分布范围是两类常用的数据源,两者的获取来源不同,数据特征各具优势,但两者在模型性能方面的差异,尤其是在海洋场景下生物地理格局研究领域,尚未充分研究和报道。

基于分布点(a和b)和分布范围(c和d)构建的物种分布模型预测结果。

基于分布点(a和b)和分布范围(c和d)构建的物种分布模型预测结果。

?

研究人员在国家自然科学基金、中国科学院战略性先导专项等项目的资助下,以珍稀海洋鱼类海龙科和石斑鱼科233个物种为研究对象,基于其分布点和分布范围数据分别构建物种分布模型,系统评估了两种模型在预测能力方面的差异,发现两种模型均表明水深和温度是制约海龙科和石斑鱼科鱼类地理分布的关键因素,但基于物种分布点而构建的模型具有更好的预测能力和可转移性。

同时,基于物种分布点和分布范围的模型在纬度多样性梯度格局预测方面差异显著,分布点模型呈现双峰纬度梯度(即物种多样性在赤道附近较低,在中纬度地区呈现峰值),而分布范围模型则呈现了单峰模式(即物种多样性在赤道附近最高)。为此,研究人员提出在海洋生物多样性的纬度梯度格局研究中,应特别关注数据源对结果产出的潜在影响。

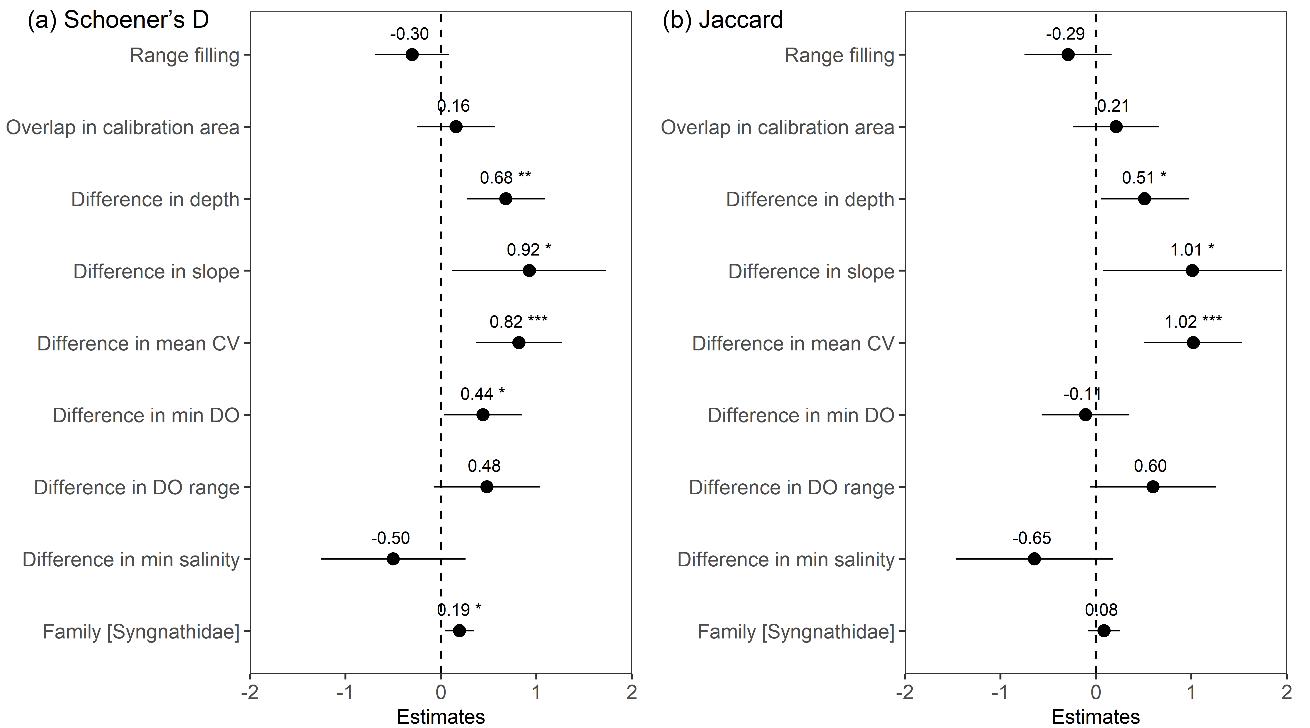

进一步,研究人员利用广义线性模型探讨了两种模型预测差异背后的驱动机制。研究结果表明,两种分布数据对应的环境信息差异是导致模型预测差异的主要因素;基于两种分布数据的模型预测结果在海龙科物种中差异更大,推测这可能与海龙科物种具有更强的栖息生境偏好性有关。

两种物种分布模型预测差异驱动机制分析。本文由研究团队供图

两种物种分布模型预测差异驱动机制分析。本文由研究团队供图

?

论文共同通讯作者、中国科学院南海海洋研究所研究员秦耿表示,该研究率先在海洋领域系统评估了物种分布数据类型选择在海洋物种分布模型研究中的重要性,并指出未来相关研究应更加关注数据源的获取和选择;同时,建议开发新的数据整合方法,充分考虑不同类型数据及其应用场景的优势,提升物种分布模型的准确性。

该研究还呼吁相关机构应进一步提高数据的开放度和透明度,以便更好地支撑和践行全球生物多样性保护战略。

相关论文信息:https://doi.org/10.1111/cobi.70015

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。