在国家自然科学基金等项目资助下,中国科学院南海海洋研究所研究员王春在团队系统揭示了季节性大气强迫与上升流系统如何调节粤港澳大湾区海洋热浪的垂向演化。相关成果近日发表于《通讯地球与环境》。论文第一作者为中国科学院南海海洋研究所助理研究员胡玉玮,王春在为通讯作者。

海洋热浪,可类比为“水中的热浪”,是指海水温度在一段时间内显著高于气候平均值的现象。长期以来,学界普遍认为沿岸上升流系统可能是抵御海洋热浪的“冷庇护所”。上升流由季风或沿岸风驱动,能将深层冷水输送至表层,在一定程度上抵消海水变暖效应。然而,上升流与海洋热浪究竟如何相互作用?上升流能否真正“限制”海洋热浪向更深层发展?这些问题此前缺乏系统的定量研究。

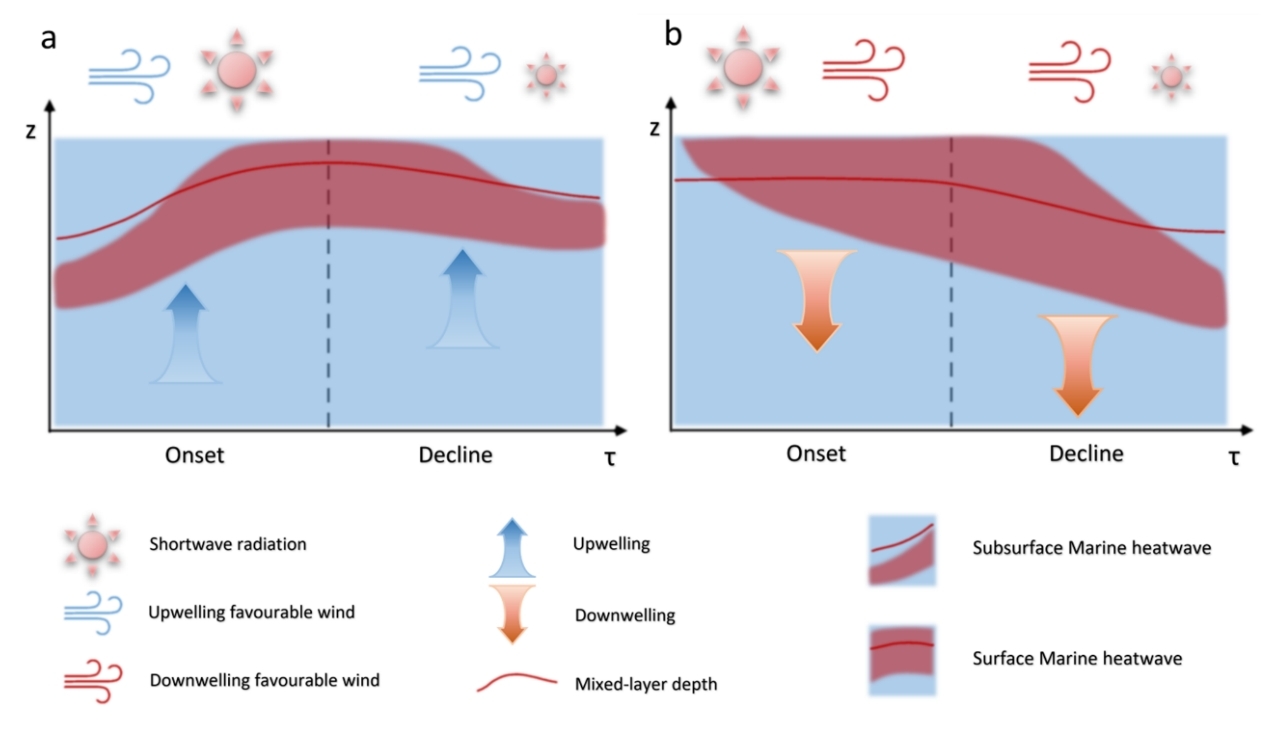

季节性大气强迫、上升流系统与海洋热浪相互作用示意图。研究团队供图

为此,研究团队提出核心假设:当上升流与海洋热浪同时出现时,上升流会限制海洋热浪的垂向范围;反之,下沉流则会使海洋热浪进入更深层水体。为验证这一假设,研究以粤港澳大湾区近海为典型区域,综合运用卫星观测与再分析数据,开展混合层热量收支分析,深入探讨风场、海表通量与上升流系统对海洋热浪的共同调制作用。

研究结果表明,粤港澳大湾区的海洋热浪与季节性上升流系统存在紧密的动力耦合关系。二者共享相同的大气强迫源,如季风与太阳短波辐射;在次表层发生能量与物质交换,并受沿岸地形控制,通过风应力引发的埃克曼输运与抽吸实现垂向耦合。

该研究首次揭示了海洋热浪事件在垂向上的动态转换过程。在事件形成阶段,上升流将次表层暖水抬升至表层,与表层异常暖水结合,形成新的表层海洋热浪;在消亡阶段,表层冷却后,残余暖水重新聚集于次表层,形成次表层热浪。这意味着一个海洋热浪事件的结束,可能成为下一次海洋热浪的起点。这种“表层—次表层”的往复迁移表明,海洋热浪并非孤立事件,而是一个连续的三维能量过程。

研究还指出,海洋热浪的演化受多种物理过程共同驱动。表层热通量(主要包括太阳短波辐射和潜热通量)决定海洋热浪的基本升温与降温趋势;季风风场通过触发上升流或下沉流调节水柱的垂向运动;沿岸洋流与次表层水团的输送进一步影响海洋热浪的空间分布。三者交互作用,使海洋热浪的形成与消亡呈现出明显的季节性和空间非均匀性。

该研究不仅深化了人们对海洋热浪三维结构的认识,也为预测极端海洋事件提供了新思路。尽管在持续变暖背景下,上升流区仍可能成为相对安全的“冷庇护所”,但其缓冲效应更可能体现在次表层或底层海洋热浪,而非表层事件。

王春在表示,未来,研究团队计划在其他典型上升流系统开展进一步观测与数值模拟,以验证该机制的普适性,并评估其对海洋生态系统与区域气候的影响,为沿岸生态管理、渔业调控以及气候适应策略的制定提供新的科学依据。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02853-6

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。