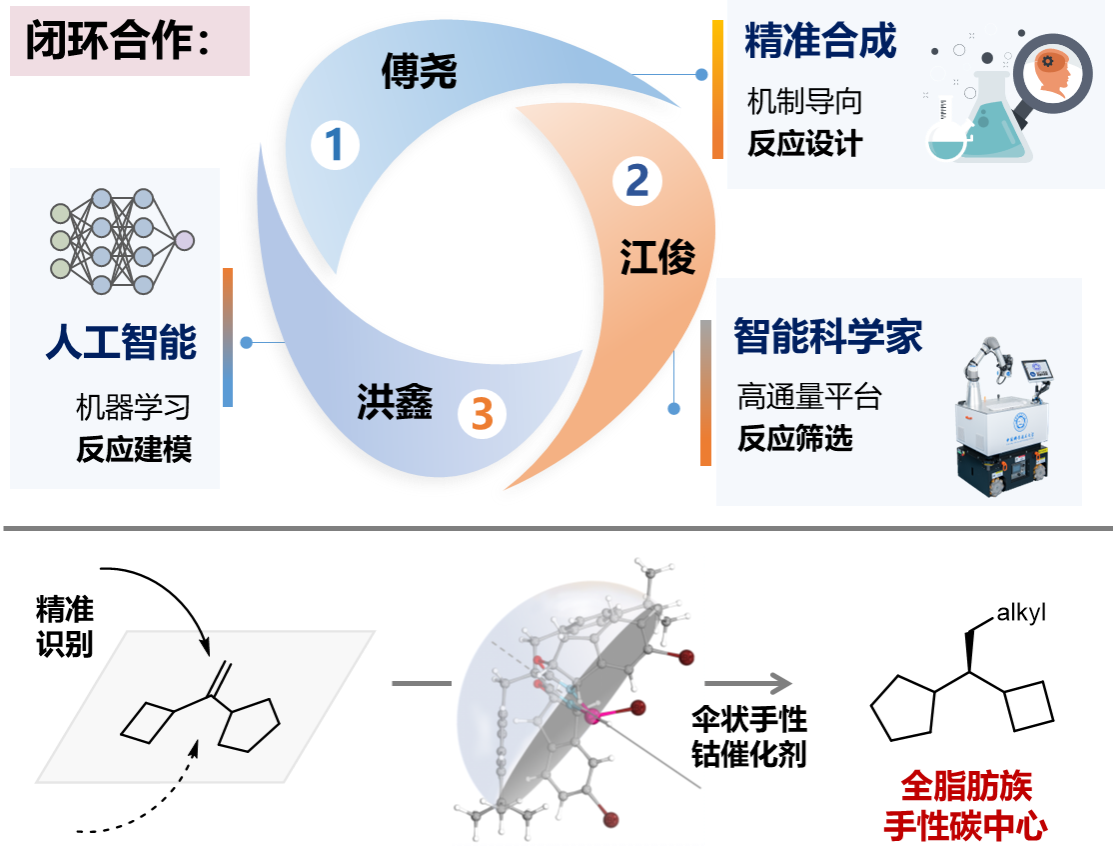

中国科学技术大学教授傅尧团队、江俊团队联合浙江大学教授洪鑫团队,依托“智能科学家”自主实验室,开发了一种高效和高选择性的钴催化体系,实现了脂肪族烯烃的不对称氢烷基化反应,突破了长期以来偶联反应对极性基团辅助手性控制的依赖,为手性碳骨架精准构建提供了新方法。相关成果11月3日发表于《美国化学会志》。

“智能科学家”助力全脂肪手性碳中心精准构建。中国科大供图

“智能科学家”助力全脂肪手性碳中心精准构建。中国科大供图

手性碳–碳键的精准构筑是合成化学的难题。尽管过渡金属、酶及有机小分子催化等方向取得了显著进展,但当底物取代基完全由脂肪族碳链构成时,由于缺少显著的电子和立体差异,底物高对映选择性转化仍极具挑战。傅尧、陆熹团队长期专注于碳–碳偶联研究,在此次工作提出了“伞状手性口袋”分子识别新模式,可精准区分底物中电子和空间结构相似的两个脂肪族取代基,实现了传统偶联反应与酶催化体系都难以达到的全脂肪族手性碳中心构筑。

在研究过程中,江俊团队的“智能科学家”平台发挥了关键作用。该平台可在短时间内完成数百组反应条件的高通量筛选,大幅提升了数据质量和研究效率。洪鑫团队则基于人工智能算法对实验与理论数据进行建模,从分子片段指纹和空间构型中提取关键描述符,建立了反应选择性的机器学习模型。

结合“智能科学家”平台与AI建模结果,研究团队发现了一类具伞状手性口袋的钴催化剂体系。该体系通过多重色散作用与空间限域效应协同提升了反应效率与选择性,实现了对结构高度相似的两个烷基基团(如环戊基/环丁基)的精准识别。此次研究不仅揭示了弱相互作用调控手性识别的新原理,也为复杂脂肪族分子的立体可控合成提供了新策略。

研究团队表示,这一成果体现了以“智能科学家”为核心的精准智能化学研究范式在基础科学创新中的潜力。通过构建“设计—筛选—建模—推荐—验证—应用”的高效闭环体系,实现了从“人工实验广泛试错”向“数据与机制协同驱动”的跨越。未来,团队将进一步探索更多基于弱相互作用的精准合成反应,从而拓展该体系在药物分子、功能材料及碳资源高值化转化等方向的应用。

相关论文信息:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c15430

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。