|

|

|

德国慕尼黑工业大学Peter Müller-Buschbaum教授团队 |

|

聚焦低维钙钛矿:引领新一代存储技术 |

|

|

德国慕尼黑工业大学Peter Müller-Buschbaum教授团队对低维钙钛矿忆阻器这一前沿领域的最新进展进行了系统性综述,深入阐释了低维钙钛矿材料的结构多样性、忆阻器的器件构型及其工作机制,并重点探讨了优化存储器件电学性能的工程策略,为设计下一代智能、高效、自适应的电子系统提供重要支撑。

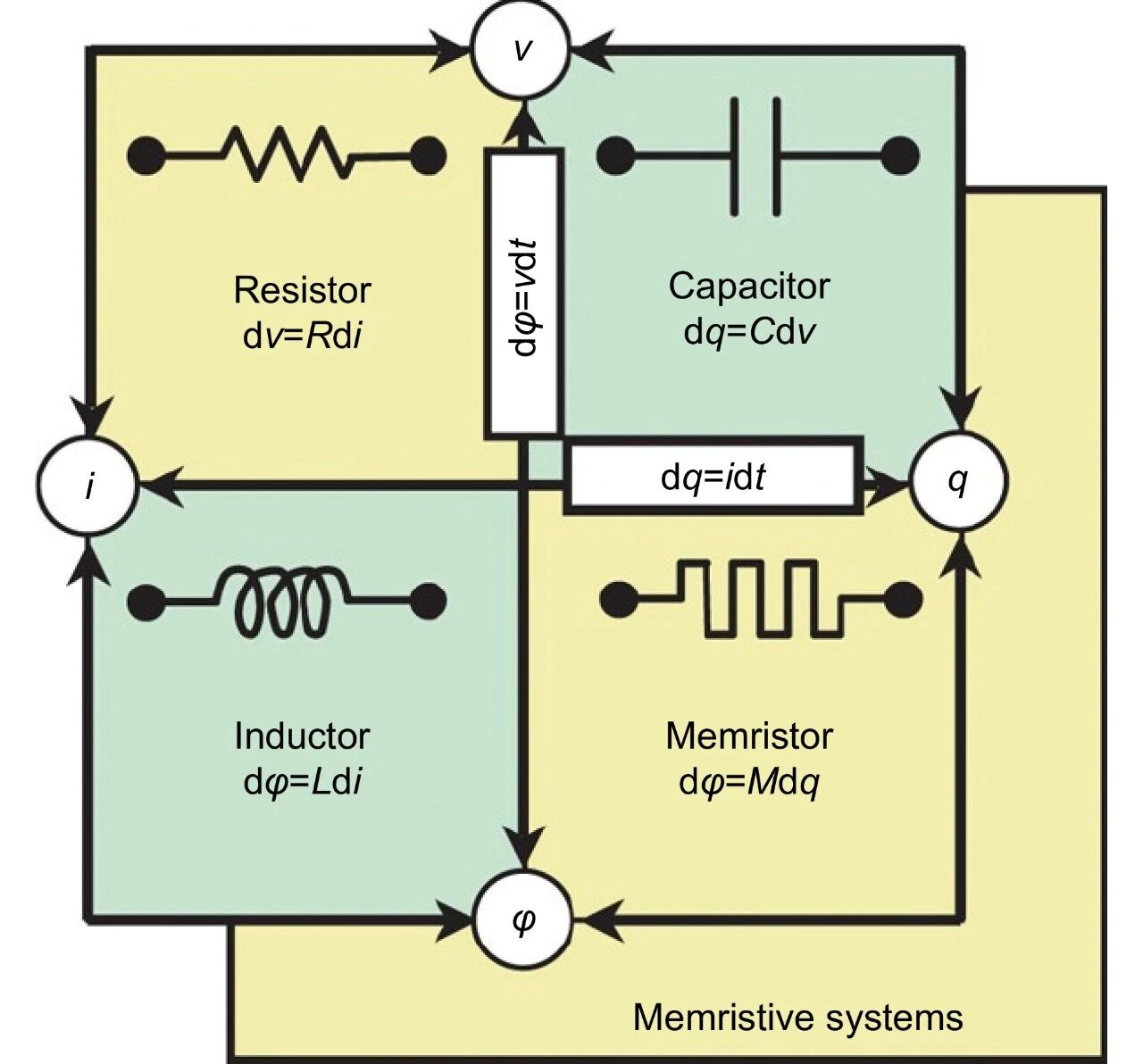

物联网、人工智能、5G网络及智能设备等技术的飞速发展,使得近几十年来数据密集型任务呈现指数级增长,对信息存储技术提出了更高要求:更可靠、更快速、更节能。这些技术的核心在于存储与计算硬件,它们赋予设备信息存储与决策能力。然而,基于传统冯?诺依曼架构的现有计算系统正逼近其理论与实践极限。处理器与存储器物理分离的结构性缺陷,导致系统性能不足、处理能力受限,并引发显著的延迟与高能耗问题。尽管遵循摩尔定律持续微缩器件尺寸有望进一步提升计算能力,但此方法仍未脱离冯?诺依曼架构的桎梏。数据存储与计算的分离,使得高能耗、低可靠性等技术瓶颈难以从根本上解决。为突破这一困境,学术界与工业界正积极探索新型非冯?诺依曼计算架构,以期超越传统技术的局限。忆阻器便是其中极具前景的技术路线。这种新型电子元件将存储与计算功能集成于单一单元,有望实现低功耗和高速存储,并能同时执行存储与逻辑运算。在旨在模拟人脑结构与运作特性、通过并行处理和学习数据进行计算的新兴领域——神经形态计算中,忆阻器展现出其独特的吸引力。

正是在此背景下,德国慕尼黑工业大学Peter Müller-Buschbaum教授团队对低维钙钛矿忆阻器这一前沿领域的最新进展进行了系统性综述。将该领域的先进材料与新型存储器件紧密结合。钙钛矿以其独特的材料化学性质、优异的光电性能及低成本制造优势著称,在各类光电器件中展现出巨大应用潜力。基于在太阳能电池、发光二极管等领域对钙钛矿物理化学性质的深入认知,研究人员正将其拓展至存储技术领域。尤其是低维钙钛矿为在分子层面设计具有新颖特性与功能的材料提供了广阔平台,使其在忆阻器应用中前景广阔。

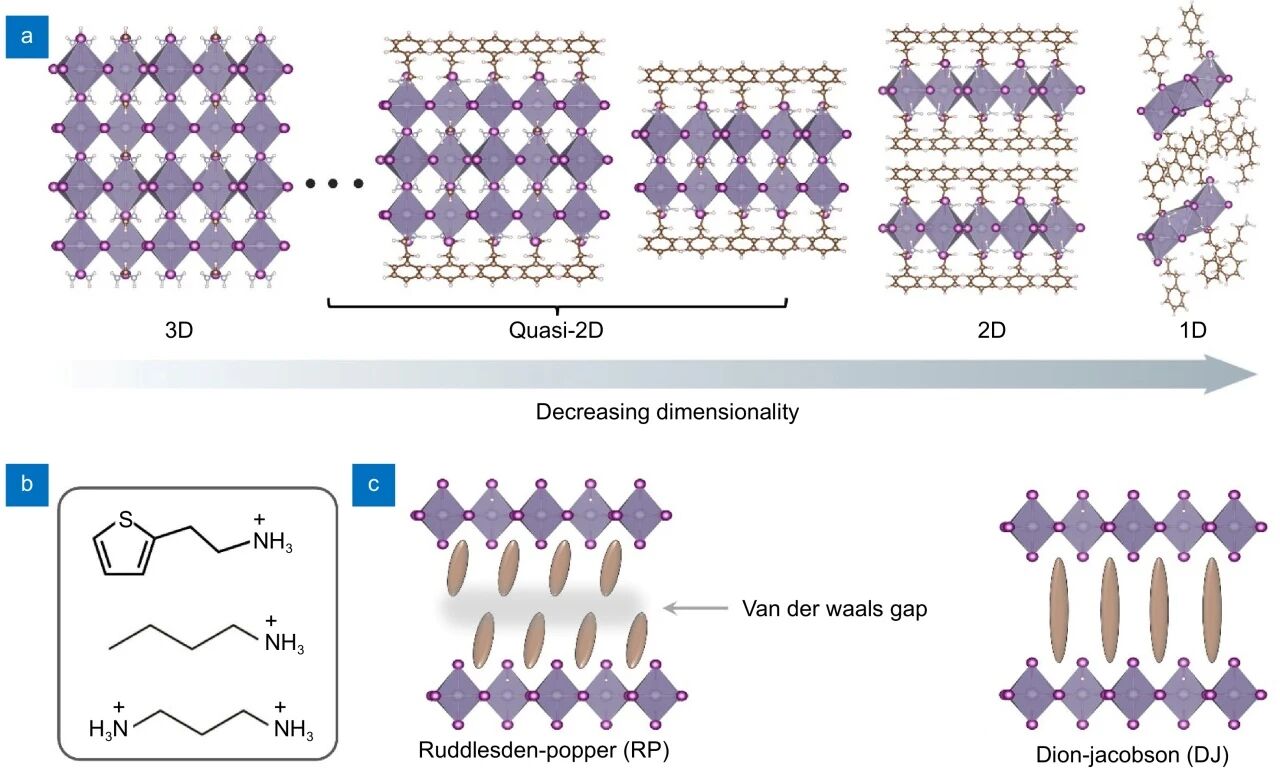

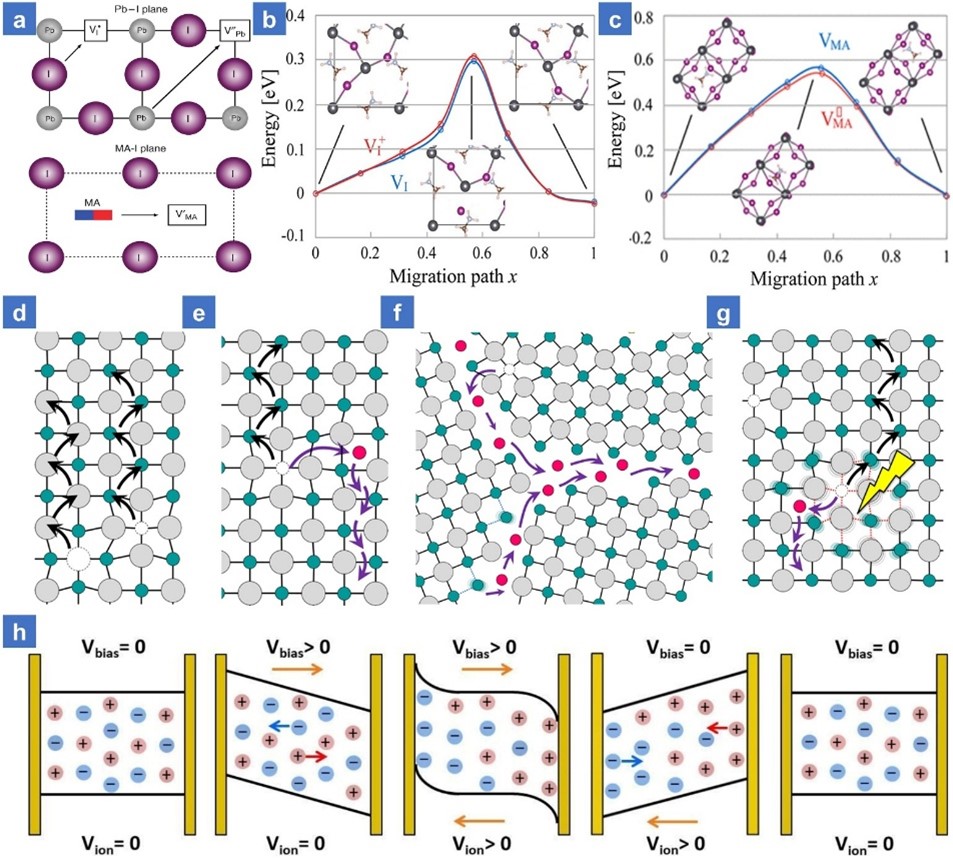

该综述论文聚焦于一类被探索用作忆阻器活性层材料的特殊材料——低维钙钛矿,该领域近年来已取得显著进展。钙钛矿材料具有独特的光电特性,已广泛应用于太阳能电池、发光二极管、晶体管等光电器件。通过引入庞大的有机间隔阳离子,低维钙钛矿展现出丰富的结构多样性,在存储器件应用中稳定性更好。文章总结了低维钙钛矿忆阻器的最新研究进展,阐释了晶体结构和离子迁移(两者共同调控器件电阻)的作用机制,并讨论了忆阻器的工作机理及关键电学参数,以及钙钛矿材料的维度对其忆阻性能的显著影响。最后深入探讨了钙钛矿结构变化与存储器件性能之间的关联。

该综述为该研究领域提供了全面、前沿的概览,为研究人员提供了宝贵资源。文章深入阐释了低维钙钛矿材料的结构多样性、忆阻器的器件构型及其工作机制,并重点探讨了优化存储器件电学性能的工程策略。对于致力于下一代计算平台、可穿戴电子及智能传感器研发的人员而言,此综述提供了宝贵的参考。除了计算领域,忆阻器还有望通过降低能耗、提升电子资源利用效率,为可持续技术发展做出贡献。从材料科学、电子学与信息技术的更广阔视角来看,这篇综述突显了一个受生物学、物理学和化学启发的、具有变革意义的跨学科研究方向。通过揭示低维钙钛矿存储器件领域的进展与挑战,该综述提供了关键见解,将对学术界产生积极影响,并为设计下一代智能、高效、自适应的电子系统提供重要支撑。

该工作以“Emerging low-dimensional perovskite resistive switching memristors: from fundamentals to devices”为题,作为封面文章发表于Opto-Electronic Advances 2025年第8期。慕尼黑工业大学自然科学学院教授Peter Müller-Buschbaum博士,四川师范大学物理与电子工程学院副研究员黄奕嘉博士和香港中文大学、香港心脑血管健康工程研究中心博士后研究员肖天笑博士为本文共同通讯作者,香港中文大学博士后研究员王双龙博士为本文第一作者。

图1四种基础双电极电子器件

图2三维和低维钙钛矿的晶体结构

图3钙钛矿中的离子迁移

研究团队简介

Peter Müller-Buschbaum教授目前担任德国慕尼黑工业大学(TUM)自然科学学院功能材料讲席教授(E13课题组负责人),同时也是德国巴伐利亚州重点实验室TUM.solar的研究负责人。从2024年1月起,他还担任美国化学学会旗下期刊ACS Applied Materials & Interfaces的Deputy Editor。此外,自2023年11月起,他兼任TUM自然科学学院“电子实验室”的指导教授,并自2023年5月起成为TUM可持续发展委员会的成员。此前,他曾长期担任慕尼黑中子源FRM II的研究负责人。

Peter Müller-Buschbaum教授的研究团队依托于慕尼黑工业大学的材料、能源与工艺工程研究所(MEP)开展工作。团队的核心研究方向聚焦于聚合物、钙钛矿及复合材料在能源转换、能源存储和传感等领域的应用,特别关注薄膜与纳米结构材料,并致力于其动力学研究及原位实验。Peter Müller-Buschbaum教授在Nature Energy、Nature Communications、Advanced Materials等期刊上发表了多篇论文,累计引用超过35000次,H指数为90。

Peter Müller-Buschbaum研究团队(慕尼黑工业大学)合照

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。