|

|

|

|

|

谢立信院士:5分钟一台手术,他给千万双眼“绣”出光明 |

|

|

文|《中国科学报》记者 廖洋 通讯员 张建鑫

1991年青岛的天空,银色的奥比斯(ORBIS)飞机医院像一只停驻的巨鸟。会诊室内,一位中国医生指着病例影像与外国专家争执:“这个角膜内皮细胞必须保留!”面对质疑,他随即翻开解剖图册,用3组扎实的临床数据,让对方的表情从轻蔑转为信服——这场精彩的辩论,使他成为首位受邀登上ORBIS国际眼科飞机医院讲台的中国医生。

次年,他被正式聘为ORBIS飞机医院的首位中国专家。昆明的天空下,银色机舱手术室里的无影灯聚焦在他指尖——戴着放大镜的双手稳如磐石,手术刀划过0.5毫米厚的角膜时,力度精准得仿佛在雕琢稀世宝玉。当3台手术圆满成功时,助手才察觉他额间的汗水已悄然浸湿衣领。那一刻,中国医生的技艺与担当,让世界为之瞩目。

这位医生,就是如今的中国工程院院士、山东第一医科大学附属眼科研究所(山东省眼科研究所)创始人谢立信。今年,正是谢立信从医执教60周年。从医一甲子,他亲手让数以万计的患者重见光明;执教一甲子,他培养的中国眼科后备力量遍布世界各地。

他常说:“手术对医生是工作,对患者却关系到一辈子的生活。”83岁的他,依然坚守在临床一线,手法灵巧——不是因为停不下来,而是不愿停下来。

谢立信

谢立信

扎根临床:

“一个农民没有了眼睛,还怎么生活?”

谢立信的科研之路,从未脱离过临床的土壤。一切研究的源头,都始于患者的需求。

“一个农民没有了眼睛,还怎么劳动、怎么生活?”这是年轻时的谢立信在潍坊医学院工作时,面对大量从农村赶来、因麦芒稻穗划伤角膜而濒临失明的患者发出的感慨。这个朴素的问题,成为他一生奋斗的动力。

1965年,谢立信从山东医学院毕业,被分配到潍坊医学院妇产科工作,成为科里唯一的男医生。当时,许多妊娠并发症需要通过观察眼底血管来诊断,根据工作需要,他被科室安排去眼科学习。而这个临时安排,竟为他打开了通往一片全新天地的大门。

命运的转折在一次谈话后。时任眼科主任十分看好这个年轻、有悟性的小伙,向院领导申请将他调入眼科。面对这个大家公认的好机会时,谢立信没有独自决定,他真诚地前往妇产科主任家中征求意见。那天,热情的主任用一碗温暖的莲子八宝粥招待了他,言语间不但没有丝毫阻拦,而且充满了对年轻人前程的期许与鼓励:“妇产科虽然需要你,但我感觉你更适合眼科……”主任坦诚而无私的话语,让谢立信感念至今。从此,他怀揣着两位前辈的赏识与嘱托,正式踏入眼科,将全部精力奉献给为患者追寻光明的事业。

1975年,谢立信创建了潍坊医学院附属医院眼科,将角膜病防治作为主攻方向。科研条件极为简陋,连人体眼球练习都不具备,但他没有丝毫气馁,卫生纸、薄胶皮都是他的“练兵场”,随时练习显微缝合,技艺在一个个夜以继日中逐渐精进。

当发现角膜移植供体严重短缺时,谢立信又下决心研发出中国人用得起的角膜保存液。

1981年,在潍坊医学院简陋的实验环境中,谢立信成功研制出“人脐带血清角膜活性保存液”,效果达到国际通用产品水平,价格仅为进口产品的1/5。这一突破,为中国成千上万的角膜盲患者带来重见光明的希望。这一刻,他感到自己终于是一名合格的眼科医生了。

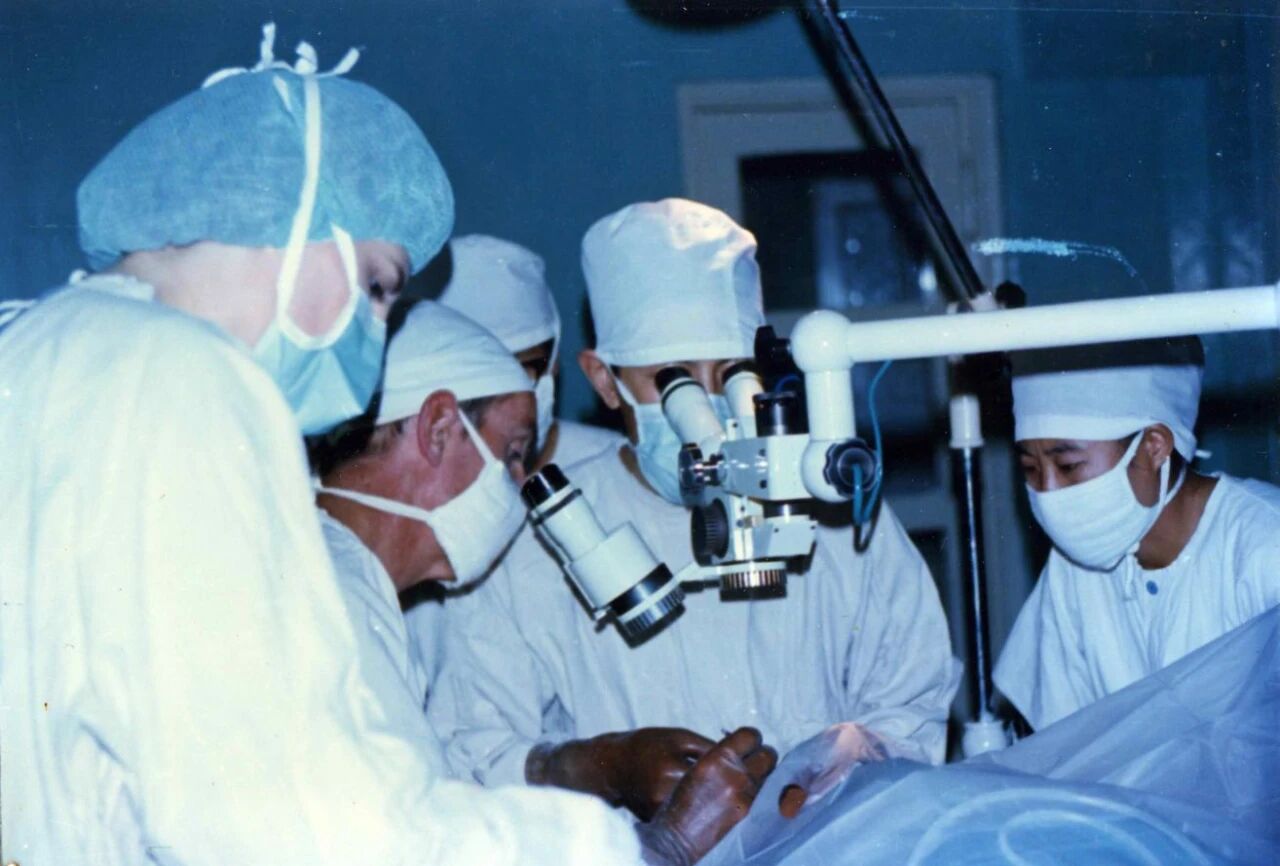

1983年,美国国际眼科手术队到潍坊医学院附属医院眼科进行学术交流,专程观摩了谢立信的角膜移植手术。观摩结束,团队成员Hook博士惊叹:“他做角膜移植手术时精湛的技巧、优美的操作简直让人入迷,就像在欣赏一位东方艺术大师的雕刻和绘画。”

1983年,美国医疗手术队在潍坊观摩谢立信手术。

1983年,美国医疗手术队在潍坊观摩谢立信手术。

架桥之路:

“中国来的天才”带来中国光明“视界”

在与国外眼科同行的交流中,谢立信产生了外出学习交流的想法。语言成了他的第一个“关口”。于是,他立刻报名了潍坊医学院首批英语扫盲班。这位勤奋的学生把家里变成了英语角——锅碗瓢盆上都贴满了单词标签,天天看着,嘴里念着,英语突飞猛进。

1987年,谢立信获得了美国国家防盲研究会的防盲奖学金,怀揣400美元远渡重洋,前往美国路易斯安那州立大学眼科中心,成为世界顶尖角膜病专家Kaufman教授的第一个中国学生。

真正身处国际先进的眼科实验室,他才深切感受到中美眼科发展的巨大差距。“相当于,外国医生用的是‘洋枪洋炮’,中国医生用的是‘大刀长矛’。”谢立信说,“为了祖国,我必须如饥似渴地学习。”谢立信几乎抛弃了所有的休息时间,拼命三郎似的学习各类先进技术。

远在异国他乡,一名中国学生要获得认同谈何容易?凭借着出色的科研实力,谢立信却做到了这一点。短短一年半时间里,他就发表了5篇论文,其中两篇被推选到“世界视觉和眼科年会”上交流。实验室里,他也从研究人员的最低级别做到了“小老板”,可以自由安排新同事的工作。《佛罗里达州报》头版头条大篇幅报道了他在美国取得的研究成就,他更被美国同事尊称为“中国来的天才”,一切如鱼得水。

1987年,谢立信在美国路易斯安那州立大学眼科中心做角膜病研究。

1987年,谢立信在美国路易斯安那州立大学眼科中心做角膜病研究。

然而,做了近两年科学研究后,谢立信跟导师说:“我必须回国了。”那时候,回到潍坊医学院,他的工资仅仅只有100元人民币,约合20多美元,相当于一顿美国快餐餐费。

原来,某天在阅读《纽约时报》时,谢立信无意间看到了一条山东招聘人才的消息。他的心中涌起万丈波澜。他当即提笔致信山东省政府,抒发报效桑梓的赤诚之心。这封越洋来信得到了高度重视,一封满载祖国与家乡殷切期盼的回信,更加坚定了他学成归国、贡献所学的志向。

在与谢立信深谈后,导师Kaufman被他深沉的家国情怀所打动,他格外郑重地对谢立信说:“实验室的器材试剂,你想要的都可以带走!”1988年底,谢立信带着满满的科研物资和一颗拳拳报国之心飞回了祖国的怀抱。

上世纪90年代初,受限于“必须等白内障熟透”的陈旧观念和传统大切口手术的创伤,中国无数的白内障患者大多在漫长等待与模糊视野中挣扎,在通往光明的路上步履维艰。

直到1993年,谢立信在国内率先引进具有划时代意义的超声乳化白内障联合人工晶体植入术,才彻底改变了这一局面。他带来的不仅是一种微创绝技,更是一种“早治疗、早光明”的新理念,为无数在黑暗中等待的患者点亮了清晰世界的曙光。

这项技术打破了传统治疗观念,一改传统的注射麻醉、切口大等术式,将手术的并发症降到最低,使患者的痛苦降到最小;人工晶体的应用,更避免了术后佩戴无晶体眼镜及角膜接触镜的缺点或不足,使患者的术后视力及视野恢复到正常。

谢立信在门诊为患者解释病情。

谢立信在门诊为患者解释病情。

谢立信的贡献有多大?根据中华医学会眼科学分会统计,我国60至89岁人群白内障发病率约80%。2025年,我国百万人口白内障手术率已突破3500,在30年间上涨了40多倍。这一巨大成就的起点,正是源于谢立信当年为中国白内障治疗带来的第一缕破晓之光。

在儿童白内障领域,手术往往因为患者眼部结构特殊、并发症多而被视为难以攀登的“险峰”。面对传统儿童白内障术后后囊膜浑浊的发生率高达100%的现实问题,谢立信创造性地将25G玻璃体切割系统应用于婴幼儿白内障手术,使后发性白内障发生率由100%下降至2%以下,人工晶体囊袋植入率提升至99%以上。他系统总结成果,于2014年出版专著《儿童白内障学》,为该学科发展树立了重要里程碑。

谢立信的手术技术精湛,5至7分钟就能完成一台白内障手术,一下午能做20多台。至今,他亲手让数以万计的患者重见光明,年龄最小的仅3个月,最大的104岁。

2015年谢立信(右)主刀完成全球首例生物工程角膜移植手术。

2015年谢立信(右)主刀完成全球首例生物工程角膜移植手术。

在屈光手术领域,谢立信同样是位前瞻的开拓者。他不仅在我国首次应用角膜层间切除术为高度近视患者成功矫治,开创了亚洲地区该技术的先河,更随后率先开展PRK、LASIK等激光手术,并针对远视、角膜表层镜术及术后散光等难题展开系列治疗,持续推动中国屈光手术事业的发展与进步。

“我下决心,外国人能办到的事情,我们中国人也一定能办到,我一定要为中国眼科学贡献全部力量。”这是谢立信早已锚定的人生航向。

2001年12月12日,谢立信迎来了59岁生日。这一天,他也迎来了成功当选为中国工程院院士的好消息,而且是当时我国眼科学界唯一的院士。

双喜临门的谢立信,却用14台手术定义了这一天。他可以庆祝,但患者更需要那柄手术刀;他值得鲜花,却选择了消毒水的气息。这一刻告诉世人:一位医者的世界再大,中心也永远是患者;一位学者的境界再高,根基也永远在临床!

谢立信为患者检查。

谢立信为患者检查。

执教不息:

“多教会一个,就少一个失明的人”

“等我老了,所有头衔都可以不要,只要‘教师’这两个字就够了。”谢立信多次说。

在攀登科学高峰的同时,谢立信始终铭记着另一个重要使命——为我国眼科学培养人才。在他看来,科研成果的价值不仅在于发表论文、获得突破,更在于将其转化为育人的养分,让医学科学的火炬在代际间传递。

从美国回来后,谢立信没有丝毫犹豫——他带着一名助手、一位护士长、几包干粮和一颗滚烫的心,直奔苏州眼科医疗器械厂,举办全国显微手术技术培训学习班。他一人授课,无偿教学。简陋的会议室里,他既是讲师又是示范者。从器械消毒到缝合角度,手把手教给来自27个省市的眼科医生。

1991年,山东省第一届眼科显微手术培训班举办。

1991年,山东省第一届眼科显微手术培训班举办。

高强度的教学工作让他的嗓音沙哑了,忙碌的汗水浸透了他身上的白大褂,他却不知疲倦,因为学员们眼中燃起的光亮让他觉得浑身是劲。

有人劝他歇一歇,他却笑着摆摆手:“多教会一个,就少一个失明的人。”

为了给中国眼科培养更多顶尖人才,1997年,谢立信主动申请成为北京大学医学院的兼职教授。两年后,一个更强烈的念头驱使着他:要为中国眼科培养博士层面的接班人,成为博导。

1997年3月,谢立信(中)成为北京大学博士生导师。

1997年3月,谢立信(中)成为北京大学博士生导师。

?

“当时山东还没有眼科博士点和博导。要当,就要到最好的高校去当,让作用发挥到最大。”谢立信解释说。

尽管早已是国内眼科的权威学者,谢立信却像一个虔诚的学生,背着包前往北京大学参加严格的考试与答辩。

“做事情要靠实力,首先要有足够的学术成绩,然后靠着辛勤与毅力去做、去创造。如果不够,也能知道自己哪里不够。”这份纯粹的信念陪伴他一路过关。1999年,谢立信正式成为北京大学博士研究生导师。同年,他又牵头青岛大学眼科学博士点申请,实现山东该学科博士点零的突破。

在生活上,对待学生,谢立信是无比宽容的慈父。他的学生——山东第一医科大学附属眼科医院院长、山东省眼科学会会长史伟云回忆:“我刚去青岛工作时,工资不高,谢教授将他的凤凰牌自行车借给我。有一次,我骑车到教授家讨论工作,下楼时却发现车子被偷了。”史伟云吓得忐忑不安,谢立信却只是笑着拍拍他的肩膀安慰,“不要想,好好做实验”。

然而,在学术和临床上,谢立信却像位铁面判官,对学生的要求近乎严苛。他的学生记得:“临床上的小小失误会被老师念叨3个月,让你记一辈子。”

“谢老师常常指着病历本严肃地告诫我们,‘对医生是一例手术,对患者却是一辈子的光明’。”这种对医疗质量的极致追求,深深烙印在学生心中。

谢立信(左)在手术室讲解病情。

谢立信(左)在手术室讲解病情。

?

学生们总会在清晨的实验室里看到他的身影,节假日的手术台旁总有他的足迹,大年三十还在和学生一起养细胞、种病毒;深夜11点的手术室里,他拿手术刀的手依然稳如磐石;每天仅睡4小时,改论文时却连一个标点符号都不放过。

“跟着谢老师,总觉得时间不够用。”学生们嘴上抱怨着“苦日子”,眼里却闪着光——正是这些被“逼”出来的时光,成了他们日后驰骋国内外医坛的底气。

“发展最需要的是人才和团队,只有具备二者才能取得创新性成果,才具备国际竞争力。”这是谢立信始终秉持的理念。他将人才培养视为事业根基,倾注心血,甘为人梯。

通过言传身教和无私指导,谢立信为中国眼科界培养了一批中坚力量。

如今,年逾八旬,谢立信的工作节奏依然紧张。每年手术超过1500台,加上科研、教学,日程排得满满当当。女儿心疼地劝他休息,他却说:“你爸爸一辈子都在做,现在停不下来了。”

他没有什么更深刻的道理,只是纯粹地热爱他的使命,一心为更多患者送去光明。这种近乎本能的坚守,陪伴他六十年如一日,奋斗不息。青山满目,初心如故。

谢立信(左5)与手术室团队顺利完成疑难眼病手术后合影。受访者供图

谢立信(左5)与手术室团队顺利完成疑难眼病手术后合影。受访者供图

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。