|

|

|

|

|

周忠和:科学家形象不应“脸谱化”,否则未来没人愿意当科学家 |

|

|

文|《中国科学报》见习记者江庆龄

过去的几个月,中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称古脊椎所)研究员周忠和来上海的次数多了。

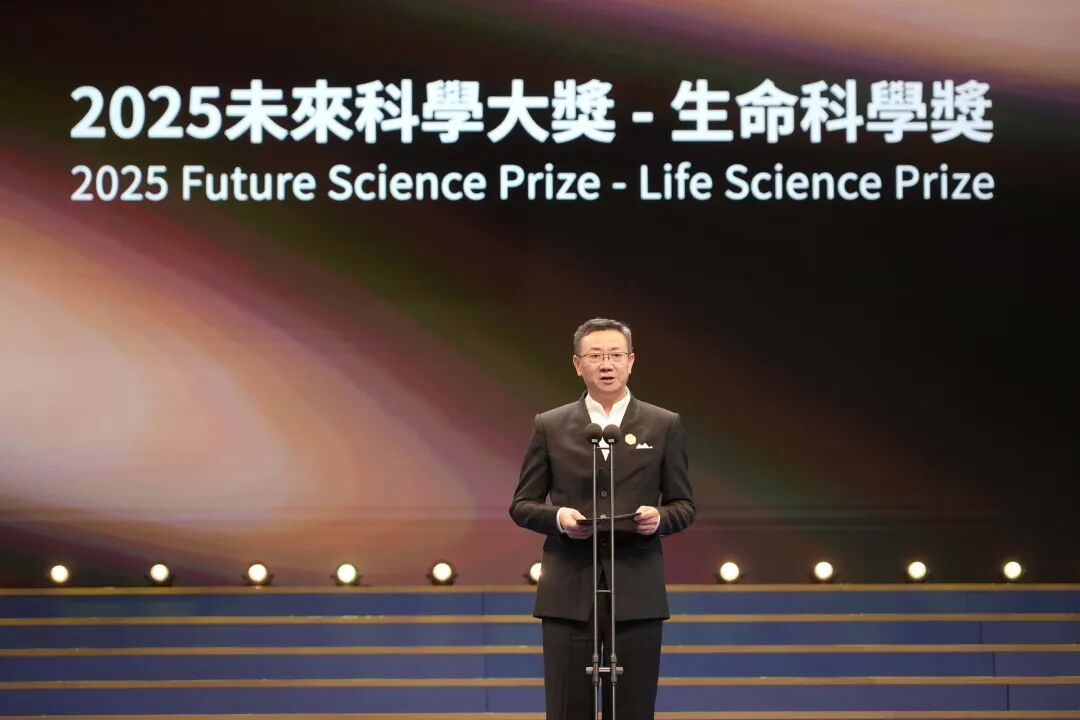

10月27日,他刚刚在前一天晚上领取“2025未来科学大奖-生命科学奖”奖杯和证书,又马不停蹄来到了上海,参加“中国恐龙:从科研探索到科学教育”国际研讨会。

10月28日,研讨会开幕式期间,周忠和接受了《中国科学报》采访。以下是主要采访内容。

研究过去可以启发未来

中国科学报:你获得了2025未来科学大奖-生命科学奖,如何理解古生物学和未来科学之间的联系?周忠和:刚得知消息的时候,我其实很惊讶,因为古生物学是一门面向过去的学科,关注的是已经发生的历史事件。我也在颁奖典礼上开玩笑:这个奖的名字叫“未来科学大奖”,怎么颁给了我们研究历史科学的人。

周忠和在2025未来科学大奖颁奖典礼发表获奖感言。图源:未来科学大奖

周忠和在2025未来科学大奖颁奖典礼发表获奖感言。图源:未来科学大奖

?

但后来我想,每一个学科都有过去,也有未来。不论研究的是过去、现在还是未来,科学本质和物质发展规律始终一致。当前,我们愈发需要从更宏观的时间和空间尺度,理解人类所居住的地球。

一方面,研究过去可以帮助我们更好地理解今天、启发未来。古生物学的本质是解答“我们从哪里来”,也就是人类起源的问题。过去几十年间,在科技推动下,社会以前所未有的速度快速发展。与此同时,也带来了很多新问题,每个人都被迫裹挟在其中,着急向前以至于忘记了来时路。这个时候,需要停下脚步回看过去,再更好地思考未来。

另一方面,现代是帮助我们理解过去的一把钥匙。作为一门历史悠久的冷门基础学科,古生物学能够一直发展到今天,且始终保持旺盛的生命力,根源在于始终有新发现。新技术、新方法、新理论的出现,使得古生物学的研究范式发生了变化,不仅影响了科学研究,也对科学传播和教育产生了积极影响。

中国科学报:你提到,古生物学也是一门不断发展的学科,其未来的发展趋势是什么样的?周忠和:我们已经看到,数学、物理、化学、信息科学等学科的发展,都在不同程度上促进了古生物学的突破。当前,人工智能也已经开始应用于古生物学。

面向未来,学科交叉融合是大势所趋。古生物学是一门交叉性非常强的学科,涉及到地质、生物等自然科学,也与历史、社会等人文科学相关。事实上,古生物学本就来源于博物学,只是随着科学的发展,博物学的树干上不断分化出不同的学科分支,古生物学也逐渐变成一门“交叉科学”。

这里补充提一句,学科分化对于科学整体的推动作用是不容置疑的,使得人类对科学整体的认知不断拓展。但发展到今天,越来越细化的学科分类,在一定程度上也限制了学科发展。在一定程度上,我们需要回归“博物学”的思维,用更全面、综合的视角去做科学研究。中国科学报:未来十年,古生物学最有可能在哪些问题上得到突破?周忠和:基础研究的一大特点就是不可预测性。对古生物学研究来说,科学发现和许多因素有关,如科研人员数量、国家投入、科研环境等,当然还有运气。

一般来说,在野外花的时间越多,发现新化石的概率越大,取得重大突破的概率也就越大。当然,在新的地点或地层努力很久后却一无所获,也很常见。所以我们很难去展望未来十年的突破,但我相信坚持始终是有意义的。

周忠和图源:上海科技馆

周忠和图源:上海科技馆

?

科学家形象不应“脸谱化”

中国科学报:本次研讨会是“龙吟九州·中国恐龙大展”的衍生活动。过去几个月,你经常亲自来上海作报告,深度参与本次大展的原因是什么?

周忠和:我主要关注恐龙的后代——鸟类的早期演化。严格意义上讲,我的研究不算恐龙研究,但都属于古生物学。古生物学是一门非常基础、公益性很强的学科,理应结合学科特色多做科普工作。另外对大众来说,一提到古生物学,首先想到的就是恐龙。对于古生物学科发展而言,我想本次大展可以让更多人通过恐龙了解这个学科。

中国科学报:似乎任何年代的青少年都对恐龙非常感兴趣,原因是什么?相比于过去,现在的青少年对恐龙是否有了不同的认识?周忠和:诚实地说,我不知道其中的原因。事实上,我小时候从来没有听说过恐龙,更谈不上对恐龙感兴趣了。当然恐龙本身是很有趣的。一方面恐龙离现在非常遥远,另一方面恐龙是远古时期的地球“霸主”,后来又突然灭绝。

但回到第一性原理去谈,我想根源是每个人都有好奇心。当人们对一些事情有了初步的认识,又不完全了解的时候,就会想办法去深入探索。

好奇心并不是人所独有的,许多动物都有好奇心。它对动物的生存、繁衍非常重要。比如动物在觅食的时候,这片区域的食物吃完了,就去旁边找找看;休息的时候,需要侦察周围环境,以确保安全。这些行为本质上都和好奇心有关。

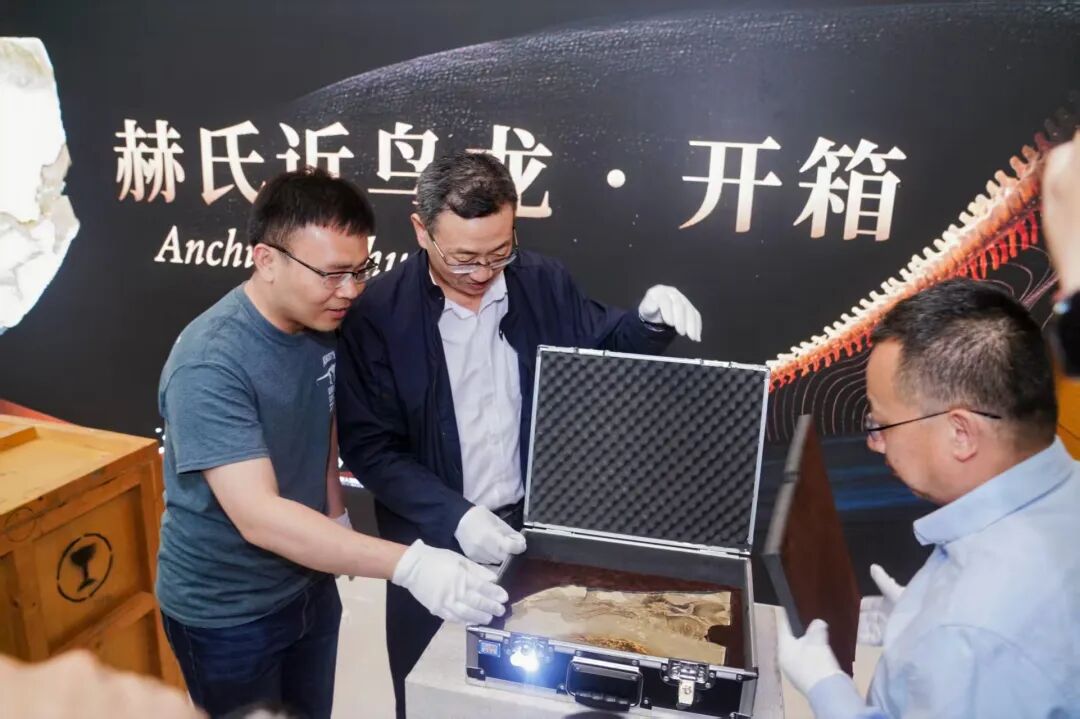

今年5月起,由上海科技馆和古脊椎所共同主办的“龙吟九州·中国恐龙大展”在上海自然博物馆展出。图为周忠和(中)现场开箱并介绍三件珍贵恐龙标本。图源:上海科技馆

今年5月起,由上海科技馆和古脊椎所共同主办的“龙吟九州·中国恐龙大展”在上海自然博物馆展出。图为周忠和(中)现场开箱并介绍三件珍贵恐龙标本。图源:上海科技馆

?

中国科学报:我们知道,科学发现离不开好奇心,我们应该如何更好地培养孩子的好奇心呢?周忠和:首先强调一点,好奇心是人类的天性,无需后天培养,但可以引导。

人们在小时候都是“好奇宝宝”,喜欢问这问那,后来慢慢习惯于特定的社会规则和约束,以及考卷上的标准答案,好奇心逐渐被压制了。所以,倘若一个人在比较宽松、鼓励自由探索的环境中成长,在成年后也可以保持好奇心。

当然,孩子们会对很多事情感兴趣,如何把他们的好奇心向科学、艺术等引导,是我们需要做的。

中国科学报:我们应该如何让更多孩子保留对科学的好奇心,进而对科学产生兴趣?周忠和:科普工作十分重要。但我认为,科普并不仅仅是指解释科学知识,讲述知识背后的科学家故事同样很重要。

这次恐龙大展不仅是中国恐龙化石资源的集中呈现,也融入了古脊椎所老所长杨钟键院士等中国三代恐龙研究者的故事。我们希望以此展现科学精神和科学家精神,让科学不再是生硬的知识点,而是有温度、可代入的文化记忆。

需要强调的是,科学家精神有很丰富的内涵,要想讲好科学家故事,还是要回到“人物”本身。

我过去做过很多关于科学家精神的报告,这里举个袁隆平先生的例子。除了爱国、奉献等大家比较熟悉的,袁隆平先生也是一位求真务实、具备质疑精神的科学家。上世纪五十年代,我国“一边倒”学苏联,遗传学领域奉行米丘林、李森科的理论。袁隆平先生做了三年研究后,始终没有进展,就开始对他们的东西产生了疑问,由此开始学习孟德尔、摩尔根等的遗传学定律,并将其用于育种中,为后来的杂交水稻研究奠定了重要基础。另外,袁隆平先生也“不玩命”。他本人说过“我从来没有累倒在稻田里”,科研之余也会下下棋、打打牌。

不管是做出过科学发现的古人,还是当代的科学家,中国有很多值得挖掘的科学家和科学故事。但千万不要“脸谱化”叙述,否则未来没人愿意当科学家。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。