|

|

|

|

|

译者差点抑郁!诺奖得主的实验文学,咱们“看不懂但大受震撼” |

|

|

10月9日,2025年诺贝尔文学奖揭晓,匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛凭借其“引人入胜且富有远见的作品”获奖。对于文学界,拉斯洛的代表作《撒旦探戈》并不陌生,是一部后现代主义的经典。这种实验类型的作家和作品,对于普通读者和非实验文学的创作者来说,其实并不友好。然而,这种实验作家又很有必要,他们醉心于语言、文体、意象,在形式上冲击着传统文学固有的逻辑城墙。那么,拉斯洛究竟写了什么?如何理解这种小说?

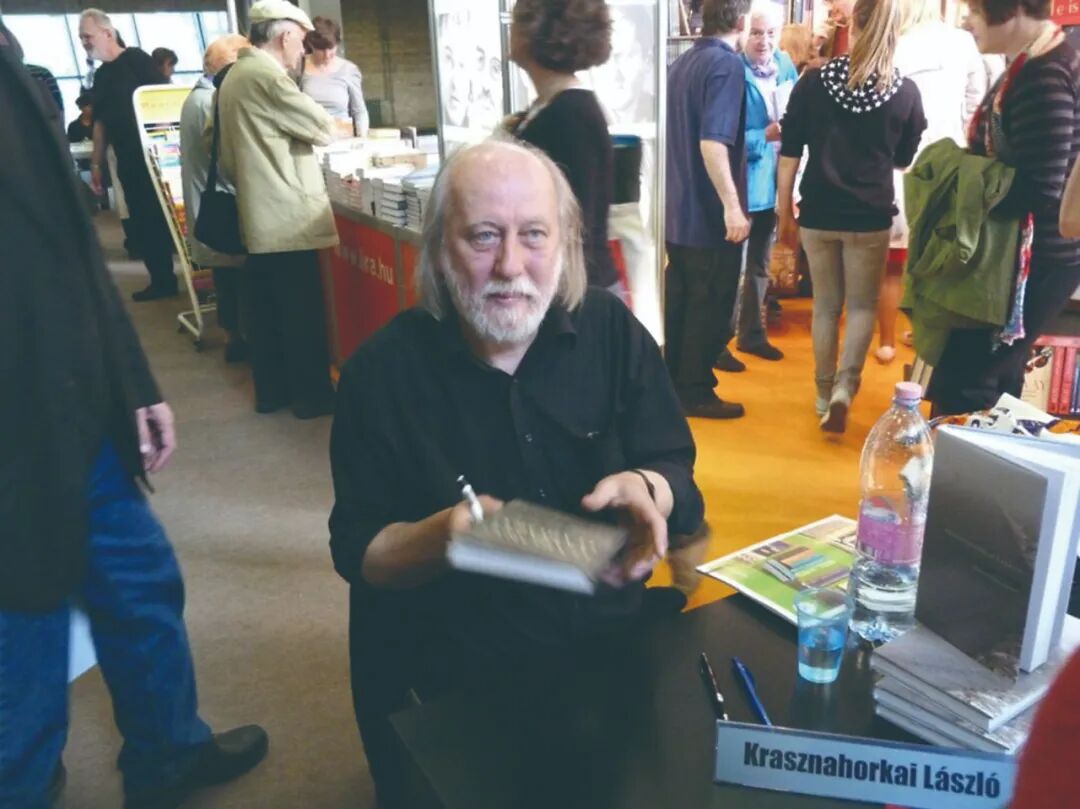

2012年,拉斯洛在匈牙利布达佩斯书展上。图片来源:诺贝尔奖官网、译林出版社

2012年,拉斯洛在匈牙利布达佩斯书展上。图片来源:诺贝尔奖官网、译林出版社

?

我们先看《撒旦探戈》:在一个泥泞、毁败的匈牙利集体农庄里,一群堕落的居民——医生、校长、骗子、孩子,因为一个以为早已死去的同伴的归来,期待一笔传说中的巨款,上演了一场循环往复、如同魔鬼探戈的幻灭悲剧。就连本书中文版译者余泽民都感叹,“若这书再长上几十页,估计我会得抑郁症的”,可见对于专业读者也不好读。

小说分两个部分,每部分各六章,结构上与“六步踏前、六步踏后的探戈舞”形式暗合,结尾又回到了开头,形成完美闭环,堪称人类命运的黑暗交响曲。他是福楼拜,也是卡夫卡,也是伍尔夫。他既实验,其实又很传统。

1

与实验文学相对立的,是传统文学中清晰的故事性和逻辑性。然而,故事是小说中最重要的核心吗?若如此,为什么现代小说越来越难以读懂?尤其是实验文学,何必如此纠缠?

在起初的几百年,现代小说立足于故事,深入人心。一起沉船事件滞留孤岛,就分别有丹尼尔·笛福的《鲁滨逊漂流记》、凡尔纳的《十五小豪杰》、威廉·戈尔丁的《蝇王》于不同时代重述;一个女人不满足于婚姻生活,就诞生了福楼拜的《包法利夫人》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》;一起入狱、复仇和报恩的冤假错案迎来了《基督山伯爵》《牛虻》《老妇还乡》《书剑恩仇录》的同构……非但小说家发现了,读者也发现了:原来故事是有叙事类型的,很多小说依托同一个故事原型。作家自问:我难道在写别人已经写过的故事?读者沉浸于故事魅力之余,有时也疑窦丛生——这好像写过,这似乎读过。小说写法的重复、阅读审美的疲劳、社会形态的更迭,使得小说必须革新。

于是,19世纪早期,法国作家福楼拜告诉自己:我要写一部“最完美的”小说,成为新艺术的法典;我的故事,在法国的那些风花雪月故事中,曾被人写过无数遍了,比如出轨、离婚,追求阶级跃升……但没有作家把注意力放在崭新的艺术形式上,放在浪漫如何遭遇资本主义从而彻底毁灭,放在让包法利夫人成为你、我乃至整个人类的抽象化身,我要写这样的一部新小说。

《包法利夫人》小说的开篇,出现了这样一句话:“我们正上自习,校长进来了,后面跟着一个没有穿制服的新生和一个扛着一张大书桌的校工。”“我们”的叙事视角,现在司空见惯,已成为小说常态,但第一个这样写的人是福楼拜。现在看来平平无奇的一句,却颠覆了巴尔扎克的第三人称叙事模式,颠覆了此前所有作者全知全能的上帝视角,让作者从上帝创世中脱离出来,隐去作者面目,从而更自然、更真实地揭露人生。这在当时是真正的实验文学。福楼拜对语言和文体的追求殚精竭虑,使得他写作一部小说平均要耗费十年之久,他也成为现代小说的开创者。在语言上,他还为优美的法语立规。

从福楼拜这里,我们得到两个关于实验文学的经验:其一,故事重要,但如何叙述故事更加重要。其二,昨日的实验文学逐渐被接受,变成今天的文学公理和小说常态,成为经典文学。实验文学重新塑造了文学传统。过去的实验文学是今天的传统文学,像福楼拜一样精心讲述,逐渐成为现代小说的共同追求。然而,人们很快发现这条宽阔的大道日渐拥挤,越来越窄。

2

20世纪一个羞涩的青年,他的毕生理想就是带着纸笔,待在地窖最里头一间房,在被烛火照亮的黑暗中写作。一日三餐,由人送来,放在最外面那扇门前,取餐是他每天唯一的散步活动。他是短篇小说《变形记》的作者卡夫卡,开头就是惊世骇俗的一句:“一天早晨,格利高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己变成了一只大甲虫。”

这又是一次福楼拜似的开天辟地。那天早晨,文学突然变得荒诞并发生异化,正如他所预示的紧张的20世纪一样。这一个世纪里,人类爆发两次世界大战,无数人从睡梦中醒来,目睹家园成为废墟。接着,我们看到没有安全感的卡夫卡,像一只无名小动物,钻进了他写的《地洞》,把自己藏起来。正如人类好几次躲进地下掩体,躲避核打击……

从来没有人这样写小说!陀思妥耶夫斯基也仅仅踩到了地洞边缘,但他没有掉下去。当时诡异的文学,多少年后被作家们发现,仿佛掘开了新世界、新路径,彻底解放了生产力。现代主义和后现代主义逐渐壮大起来。且慢,先不说向卡夫卡学习的作家,让我们考虑考虑读者吧!一个幸福完满的普通人,是不太能理解卡夫卡的焦虑的。可是,如果一个从小家庭四散的人、一个深知人情冷暖的人、一个走投无路的人、一个交际恐惧的人,种种“绝境中的人”,就会对其感同身受,他们是卡夫卡的最佳读者。卡夫卡的小说带来的震撼,不亚于《悲惨世界》。

我们发现实验文学的另一奇特之处——今夜我不为全人类,我只为你。为某些读者准备,对痛苦而焦灼的心灵进行抚慰,又是一次实验文学引发的革命。不,不一定需要具备高深的文学修养和解谜思路,仅需要呈献心灵与其共振。在这样的小说里,故事夸张而变形,宛如毕加索或达利的绘画,扭曲、痛苦的人类心灵的影子也能立体起来,走入真实世界。对于创作者,这是实验文学;而对于卡夫卡本人,这不过是写实主义。

3

英国有位女士,神经衰弱,以毒舌闻名,比卡夫卡长寿,她就是伍尔夫。伍尔夫在读书笔记中,几乎骂遍了英国作家。且看她评价凯瑟琳·曼斯菲尔德:“我必须承认,她的心智是一层很稀薄的泥沙,在寸草不生的石头上铺了一寸还是两寸那么厚。”她对奥斯汀、威尔斯、高尔斯华绥都殊乏敬意,一个个批判。这种批判,是对文学传统的不满和厌烦。

在百无聊赖的一天,她写下了短篇小说《墙上的斑点》:一个女人由墙上的斑点引发了漫天的自由联想,最终却发现那不过是一只爬在墙上的蜗牛。这篇短短的小说,“再实验不过了”,没有故事,只是一个女人的胡思乱想,其意义何在?它是意识流小说的宣言。从伍尔夫开始,人们认识到,连贯的故事情节、戏剧冲突都可以彻底摒弃,记录一刹那的流动有时更有价值。小说可以是不确定的,摆脱时间和空间的束缚,而心理和感觉乃称宇宙,以及现代人内心无所不在的永恒动荡才是唯一声音。自伍尔夫之后,很多作家不再追逐故事,而专注于心理写实、情理写真。关注个人情感的迁延和世间感觉的多变,远比写好一个故事更有意义。从故事本体中解脱出来,去创造性地描写个体的内心世界、揭示错综复杂的隐喻世界。

我们又得到实验文学的启示:故事之外,文学的情理真实,比玄幻的故事更触动人心。意识流,其实就是意识不规则地流动。可是,你有没有注意到,人的确就是这样胡思乱想的啊。前一秒、后一秒,天差地远。这竟是地地道道的现实!

从前的故事铺好了铁轨,而实验文学不断地把道路拆除,铺设新的道路,边拆边建,人们在阅读中挣扎与重构。读者在游泳,在陌生的水域挣扎,有人沉没,有人浮现。

有福楼拜、卡夫卡和伍尔夫,再看2025年诺贝尔文学奖得主拉斯洛的代表作《撒旦探戈》,就不陌生了。

自然,并非所有的实验文学都是成功的。既然是实验成败皆有。实验文学作家是孤勇者,成功的经验被后来作家因袭。而失败的,消失于尘埃。他们是新药中的对照组。

实验文学的阅读,有时也不需全懂、不必全盘接受。在书店随便翻开一页,从语言、文体、意象、感观中得到吉光片羽,灵感迸发,受到心灵冲击,已经足够。正如导演李安评价伯格曼的实验电影《野草莓》所说:“我看不懂,但我大受震撼。”

(作者系作家、钓鱼城科幻学院创始人)

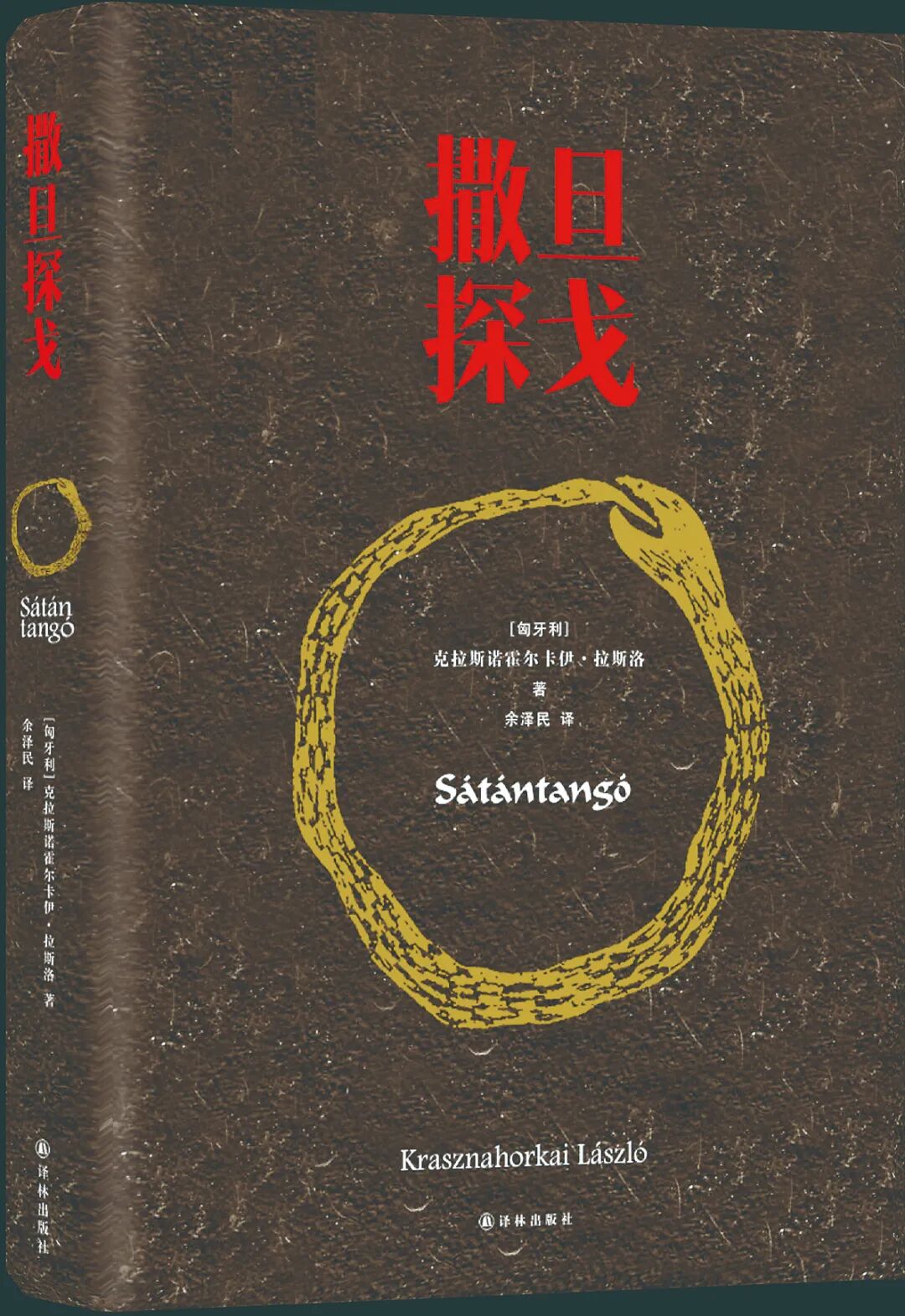

《撒旦探戈》,[匈牙利]克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛著,余泽民译

《撒旦探戈》,[匈牙利]克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛著,余泽民译

?

《中国科学报》(2025-10-17第4版文化)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。