中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队研究员陈涛、肖鹏等人,设计了一种悬浮双层传感结构,实现了超灵敏的触感和可调节的疼痛感知,在仿生电子和友好人机交互等领域表现出巨大应用潜力。

这个被认为非常有趣的成果,日前发表于《先进材料》期刊。

触觉、痛觉应高效耦合

作为电子皮肤的重要分支,利用多样感知机制(比如,压阻、电容、压电、摩擦电等),柔性触觉传感器已被开发并成功模仿人体皮肤的触觉性能/功能。

同时,痛觉作为另一种重要的感觉,可以帮助人类有效避免潜在危险并实现自我保护。

近年来,研究人员通过采用晶体管、忆阻器等突触型器件,或液态金属复合材料开发了人工痛觉感受器,实现无害和有害的痛觉感知。

然而人体皮肤的感知系统并不局限于单一的触觉或痛觉感知。

相反,它表现出触觉和痛觉感知功能的高效耦合。因此,在人工感知系统中实现触觉和痛觉集成感知引起了越来越多研究人员的关注。

文章通讯作者之一肖鹏告诉《中国科学报》,目前有两种策略可以实现触觉和痛觉集成感知。

最经典的方法是将力传感器和突触类器件结合,利用力传感器的输出,控制晶体管或忆阻器的激活,从而实现触觉和痛觉状态之间的动态切换。

另一种集成策略是构建具有独特电学响应行为的一体式力传感器,比如通过传感组件之间的灵敏度差异或者灵敏度突变特性来响应触觉和痛觉。

但是这两种构建策略都存在一些局限。

石墨烯双层传感结构

肖鹏表示,以分散形式结合力传感器和突触器件会增加集成系统的复杂性和制造难度。

尽管一体式传感结构可以简化耦合过程并实现高效集成,但目前的人工感知系统主要关注触觉和痛觉的集成策略和耦合过程,而忽视了人体皮肤特有的感知性能和功能。

在人体皮肤感知系统中,机械阈值诱导的受体激活是产生触觉和痛觉的主要原因。

此外,人体皮肤追求超灵敏触觉和痛觉功能的高效集成,并通过电信号突变行为来指示两种感觉之间的动态切换。

因此,向人体皮肤的感知行为学习,通过合理的材料和结构设计,实现具有灵敏触觉和痛觉功能高效耦合的人工感觉系统具有重要的意义。

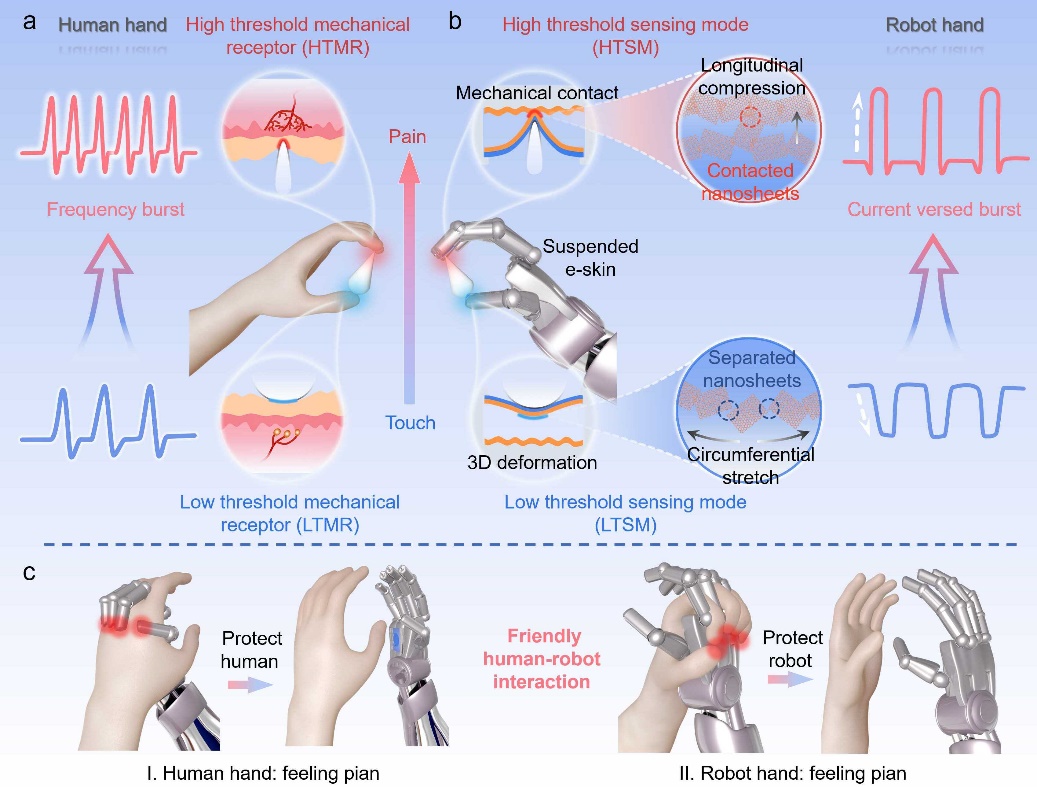

陈涛、肖鹏等人基于在碳基/高分子复合薄膜的构筑及其柔性传感方面的研究基础,设计的由石墨烯导电薄膜组成的悬浮双层传感结构,实现了机械阈值介导的触痛高效集成感知,也就是超灵敏的触感和可调节的疼痛感知。

具有触痛集成感知的悬浮双层电子皮肤及其友好人机交互应用。受访者供图

有趣的成果

在该工作中,双层感知结构主要由悬浮弹性形变层和机械接触感应基底构成。

相比于单一悬浮构型,双层结构利用悬浮弹性薄膜的三维形变和机械接触行为分别触发低阈值和高阈值传感模式。

在微观层面上,石墨烯纳米片层依次通过横向电分离和纵向电接触响应触觉向痛觉的转变,并表现出电流反向突变行为。

悬浮式结构可以灵敏捕捉微弱形变,能分辨20 μm的微小动态位移并检测到低至0.02 Pa的极微弱触觉信息。通过改变材料和器件结构参数,痛觉响应范围和痛觉阈值可以灵活调节。即使在5200次触—分离循环刺激下,还能保持稳定可靠的触痛响应性能。

此外,通过构建小型化传感阵列并结合光学反馈模块,还能实现对尖锐物体的可视化触觉感知和痛觉预警。最后,集成到商用机器人手部的悬浮双层传感器可以作为高效、安全的人机界面,主动保护人类免受机器伤害,同时避免机械力对机器人皮肤带来的持续损伤。

肖鹏表示,基于三维形变和机械接触机制的悬浮式人工感知系统高效模仿了生物皮肤的触痛感知行为,在仿生电子和友好人机交互等领域表现出巨大应用潜力。

对于该成果,《先进材料》审稿人认为:这种类型的传感器很有趣,因为它为闭环控制和高灵敏度触觉反馈提供了新的机会。

相关论文信息:https://doi.org/10.1002/adma.202403447

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。