1958年,冰川考察队在祁连山冰川上行进。

1964年,施雅风(右一)等人在希夏邦马峰冰洞内。

■本报记者 丁佳

新疆天山冰川观测站,海拔3600米的前进营地,稀薄的空气、凛冽的寒风、粗糙的石砾、皑皑的白雪……眼前的一切充满着原始和危险的气息,却莫名唤起了一种亲切感。

这会不会是他最后的朝圣?

时隔多年,那种久违的激动又一次在施雅风的心中翻腾。他执拗地想:只要再往上300米,就能到达冰川了。

那是他的精神家园,所有梦开始的地方。

可是,同行的年轻人拦住他,怎么都不让他上去。2001年的施雅风,已是中国科学院院士,享誉国内外的地理学家、冰川学家;更重要的是,作为82岁的老人,没有人敢让他再往上爬300米。

就这样,施雅风与一生挚爱的冰川遗憾作别。

施雅风一生考察过六七十条冰川,开创了中国冰川考察和研究事业。他对冰川、对科学、对真理的爱,就这样一直熊熊燃烧着,即使历经了90余年漫长岁月的冲刷与试炼,也未曾有一刻熄灭过。

初 见

火车整夜在秦岭里穿梭,等到天亮时,已换了天地。

窗外的景象,令在江苏海门湿润沙洲上长大的施雅风始料未及——大西北特有的干夺走了所有多余的色彩,连绵山丘寸草不生,不管是景还是人,都呈现出一种粗粝的沙黄色。

那时的他还未意识到,在这片无依之地,自己将播下最圣洁的一粒火种。

1957年6月,施雅风和郑本兴、唐邦兴受命离开北京去兰州,并在那里加入了祁连山西段地质考察队,开展地貌区划研究。他们计划经甘肃河西走廊,翻越祁连山西段,最终进入柴达木盆地。

一天,考察队走到了党河谷地,已经跋涉两天的队员们纷纷下马饮水休整。施雅风的注意力很快被前面的景象所吸引——那是一座雪山,洁白的冰川好像新娘的头纱,沿着山坡披挂下来,在阳光下闪着光。

施雅风新奇不已,带着两名年轻人、一名蒙古族警卫,骑上马和骆驼,直奔雪山而去。

雪山这么近,却又那么远。起初他们自信地以为当天就可以往返,哪承想走了一天都没有摸着雪山的边。天已经黑了,他们只好找到蒙古族牧民的毡房借宿一宿。

第二天上午他们接着赶路,终于来到了雪山脚下。一行人沿着溪沟乱石往上爬,直到下午5点,终于登上了海拔4500米的马厂雪山冰川边缘。

世界的参差展现在施雅风眼前。

那是一个与他过往所见截然不同的世界。新中国成立后没几年,施雅风就从南京调到了北京工作,在中科院生物地学部当副学术秘书,参与编制中国第一个科学技术远景规划。他每天所共事、学习、景仰的都是竺可桢、黄汲清这样的大家,是一座座学术上的高山。

可在这里,在这荒芜的祁连山腹地,38岁的施雅风才第一次看见了属于自己的那座山。从这里开始,他将终其一生去攀登,直到自己也成了一座高山。

“我们走走,摸摸,看看,尝尝。”施雅风像个好奇的孩童一样四处查看。起初他们看到的是被沙尘染黄的雪,再往上走就看见了米粒般的粒雪和晶莹的冰川冰。那模样真叫人爱不释手。

可惜天色已晚,施雅风一行只在冰川上停留了一个小时,就不得不启程返回。等他们回到山下的蒙古包时,已经是深夜12点了。

午夜时分,施雅风心里的火苗被点亮了。“我当时就在想,祁连山有这么好的冰川水源,西北却有大片寸草不生的戈壁和荒漠,应该把冰川水很好地利用起来。”

在考察中施雅风发现,山北坡有冰川,水源充足,牧草丰盛,牛羊成群;山南坡没有冰川,考察队连取水做饭的地方都找不到。南北坡的强烈对比,引发了他研究冰川的强烈兴趣。

这短短一个小时的初见,改变了施雅风的人生轨迹。

回到北京,施雅风向中科院领导详细汇报了考察经过,建议中科院开展冰川研究,尽快填补这一学术空白。时任中科院副院长竺可桢接受了施雅风的建议,并让他负责组建冰川考察队。

从此,星星之火,开始燎原。

出 征

此后推进速度之快,超出了施雅风的想象。

1958年全国掀起的“大跃进”运动,阴差阳错地推动了中国冰川考察的成功。

“你们搞冰川考察,能不能用半年时间基本查清祁连山冰川资源的分布和数量?”

“我们打算用3年时间查清这一带的冰川情况。”

“3年太慢了!假如你们能够半年完成任务,你们要什么条件我们提供什么条件!”

1958年6月,施雅风等人再度来到兰州,拜访了时任甘肃省委第一书记张仲良。张书记上来就把原定3年的任务压缩到半年。

施雅风一夜无眠。

机遇和挑战的天平,在施雅风心中反复摇摆:一方面,他只有一次登上马厂冰川的经验,更缺乏起码的冰川学科训练;另一方面,省里开出了这么好的条件,又着实千载难逢。

对于大自然,施雅风有一种出乎天然的热爱。抗日战争时期,浙江大学迁到遵义,同学们经常看到施雅风拿着地质锤,挎着背包,装上罗盘、高度表、地形图和笔记本,带点零用钱,一头钻进遵义乡下考察,一去就是几个星期。

白天,他一般在野外步行三四十里地,边看地形边做笔记,思考着地貌形成的过程;晚上累了,就在当地找个小旅馆住宿,第二天爬起来接着走。

这是他与天地对话的独特方式。在大自然中,他可以无拘无束,可以尽情释放自己的天性。相较而言,新中国成立前几年,他到中科院地理研究所工作,那些由于经费紧张而只能在办公室看书的日子,就枯燥难耐得多。

答案很明显了——他要上冰川!是夜,施雅风就拟定并组织6个分队,提出了调人、调车、购置装备等需求。

让施雅风感到惊讶的是,他所提出的要求竟然在短短几天里全部到位。中科院方面请来了苏联冰川学家,还紧急调拨了10万元经费。就连登山用的钉鞋,省政府的人都教了他们一个土办法:在当地猎人穿的靴子下绑上自制的钉子。

100多人组成的考察队,浩浩荡荡地向祁连山进发。嘉峪关南边一条离公路不远的冰川,成了他们的“练兵场”。

7月1日一大早,队员们带上水壶、干粮,拄着冰镐,开始沿着山沟往上走。眼看着离冰川越来越近,可临近中午,迎面一座200米高的小山拦住了他们的去路——冰川不见了。

“大家奋力攀登,出了一身汗。爬上去一看,豁然开朗,我们朝思暮想了好几天的冰川,就躺在前面。”施雅风恍然大悟,刚才那座让人咬牙切齿的小山,就是由冰川沉积物堆成的小丘啊!

顾不得疲劳,施雅风一纸电报急送北京报捷,并将中国人自己发现的第一条冰川命名为“七一冰川”,以此为党的生日献礼。

电报发到北京时,中科院领导正在召开由各所研究人员参加的大会,不仅当场就宣读了电文,还给施雅风他们写回电,高度赞扬了考察队的业绩。这给了施雅风极大的鼓舞。

但人生怎可能尽如人意?一个人既然能够被时代的洪流高高扬起,也同样能被裹挟着重重抛下。

归 来

施雅风骨子里有股狠劲,认准的事他会做到底,说话做事也是喜欢打直球。这样的习惯,没少让他碰壁。

1960年,中科院在兰州挂起了“冰川积雪冻土研究所筹备委员会”的牌子。施雅风再三权衡,举家从北京西迁到兰州,负责研究所业务工作。

施雅风的妻子沈健原先在中科院生物学部工作,对于搬家的决定,她思想上有些准备,开始并没有反对。可到了兰州,生活条件之艰苦,让她多少有些抱怨。“要知道兰州生活条件这么差,搬家的时候应该多带些油。”

她心疼带过去的两个女儿。大女儿一次拿到一个馒头,却舍不得一下子吃掉,坐在那里一点一点剥着吃。

她也心疼不得不留在北京的小儿子。当时只有4岁多的施建成一个人在香山附近的六一幼儿园全托,每隔两星期,好心的班主任田老师就会把他带回自己家过个周末。

这并不是最糟糕的。来兰州之前,施雅风因在交心会上的一句话遭到了批判。虽然在时任中科院党组书记张劲夫的保护下免予处分,但消息还是传到了大西北。

人们以为施雅风是被“发配”到兰州的,所以只给他们全家分配了两间背阴的“丙种房”。冬天很冷,施雅风不得不穿着皮大衣、脚蹬毛毡靴,忍着饥饿,在寒冷的夜晚挑灯工作。有一天晚上,施雅风和沈建都去单位开会,家里的窗子竟然被大风吹了出去。两个女儿留在家里,拼命拉着窗户,吓得直哭。

即使是留在北京的施建成,也真真切切感受过兰州的苦。“1961年春节,父亲请同事帮忙把我带到兰州过年。回北京的时候,父亲在火车站给我买了个包子,我拿在手上还没吃,就被一个人抢走了。”

挨饿的不仅仅是施雅风一家,整个研究所的人都在挨饿。饿了,就喝水充饥;水太淡了,就放点盐;盐喝多了,身体就浮肿;身体浮肿了,思想也随之乱了起来。

为了避免人心涣散,施雅风想方设法托人从北京带来些吃的。北京大学地理系教授崔之久就给这些搞冰川研究的骨干分子捎过罐头。可是,研究人员领了罐头,都拿回去给孩子吃了,自己还是吃不到。

“施老头发现,发罐头不解决问题,就想了个办法——到兰州饭店订好饭,叫大伙去吃,这样老婆孩子总不好去了吧。”崔之久说,“施老头”就是这样想尽一切办法,也要保证科研人员的身体。

至于“施老头”自己,则靠着学抽烟提神过活。直到转年夏天能买到“高价糖”了,他才停止吸烟。这是他人生中的唯一一段吸烟史。

三年困难时期,研究所一再精简,最后缩编为地理所的一个研究室。但施雅风相信,只要有生力量还在,一切就有希望。烟起烟灭,他靠着心里仅存的一点希望之火,在生活的谷底忍耐着、蛰伏着,准备着与冰川的下一次相遇。

1964年,机会终于降临了。中科院交给施雅风一项任务——配合中国登山队攀登希夏邦马峰。

位于西藏自治区定日县境内的希夏邦马峰是当时世界上唯一一座还没有被征服的8000米级高峰。当时主管体委工作的贺龙副总理强调登山运动要有科学考察配合。这种联合,对科学考察和登山运动都有好处。

施雅风对这次考察极为重视。当时他的牙齿有点毛病,为了准备这次考察,干脆把满口的牙都拔了,全部装上假牙。

他常说:“冰川事业是一项豪迈的事业,是勇敢者的事业!”在野外工作,危险时有发生,确实是需要勇气的。

一次科考途中,一名同事把墨镜丢了,施雅风就把自己的借给他戴。当时是阴天,施雅风觉得雪的反射不会太厉害,没有在意。哪知道回帐篷睡了一觉,眼睛就睁不开了,针刺一样疼。苏联专家告诉他,这是得了雪盲症。

野外工作有苦也有乐。一次在祁连山,考察队突遇暴雨,队员们个个被淋成了落汤鸡。雨停以后,大家去砍了柴,把大石头烧烫,然后搭起帐篷,把水浇到热石头上,做了一间“桑拿”屋。大伙轮流到里面洗澡,舒服得很。

在希夏邦马峰,45岁的施雅风第一次登上了6000多米的冰碛山顶——每走20多步,就因为气喘厉害不得不停下来;900米的高差,整整走了6个小时。

可大自然赠予他们的更多。就在这布满危险的苦寒之境,他们再一次见识到大自然的鬼斧神工——冰塔林。冰塔的高度从几米到30多米,大的像金字塔,小的像匕首。施雅风穿行在这片被阳光照耀的银色森林中,感觉自己走进了仙境。

希夏邦马峰考察,成了1966年开始的大规模科学考察珠穆朗玛峰和西藏地区的前奏。在科考队的帮助下,登山队也成功登顶。8000米的高峰上,点燃了属于中国人的圣火。

时至今日,中国冰川学家的足迹走遍了地球三极。李吉均、程国栋、秦大河、姚檀栋等数位冰川冻土界院士,在施雅风的培养和感召下成长了起来。在一代代中国冰川人的传承下,希夏邦马峰的火种撒遍了全球。

生 死

常年野外科考,让施雅风练就了超强的生存能力。常人眼里的脏、乱、差,对他来说都不在话下。大家都很羡慕他上车就睡觉、下车就干活的神奇效率。崔之久直接说:“他就是搞这一行的料。”

施雅风上床入睡很快,跟地质学家刘东生“配合默契”,一个磨牙,一个打呼噜,此起彼伏。谁要是不幸跟他俩挨在一起,那整晚都别想睡踏实。

施雅风生性乐观、随和、好玩,有时候天真得可爱。当上院士后,他跟一行人去大兴安岭考察。当地很重视,在饭馆吃饭时,旁边堆了好多青岛啤酒。施雅风第一次见到这种场景,惊奇地问:“我能拿一个空瓶子作纪念吗?”惹得旁人不知如何是好。

施雅风自嘲“对于生活上的事情总是稀里糊涂的”,可只要一提到科学,他就格外较真儿。他组织人花了20多年时间编制的《中国冰川目录》,详细记录了中国境内4.6万条冰川信息,给世界留下了宝贵的科学财富。

曾经有一段时间,施雅风一见到中科院院士丁仲礼,就要跟他讨论“岁差周期”。每当这时候,丁仲礼都会在心底感叹:老头真有探索劲啊!

“老头”的称呼,是晚辈对几个地学界“超级老头”的私下叫法,比如地质学家刘东生、矿床学家涂光炽、大气物理学家叶笃正、遥感专家陈述彭,当然也包括施雅风。这些“老头”的共同特点是学问好、精力旺盛、永不满足。

对于子女,他表现出极大的慈爱。施建成至今还记得,小时候父亲带他去颐和园游泳,自己骑在父亲肩上。到了水比较深的地方,父亲故意把头一低,把年幼的施建成吓得大叫。

他从不将个人意志强加给孩子。施建成虽然现在是中科院国家空间科学中心的微波遥感专家,但小时候却顽皮得很,上课搞小动作,成绩不好,有时还跟人打架,经常被老师找家长。施雅风倒也不着急,言传身教,静待花开,直到儿子懂得了知识的力量,也走上了科研路。

见到冰川,施雅风会莫名地激动。对于始终与野外考察相伴相随的生命危险,他没有惧怕过,以至于那些摔下马背、被大石头压住、差点滑下山去的“玩命”故事,他都能很从容地讲给朋友听。

他也没有惧怕过“权威”。他信奉亚里士多德的那句名言“吾爱吾师,吾尤爱真理”,丁仲礼用“真理的斗士”来形容他。中国地学界那个著名“公案”,他是主要发起者。关于庐山到底有没有冰川的争论,他站出来公开挑战,并因此背负了极大的责难。

但人总是血肉之躯,自我否定、信念动摇,施雅风并不是没有过。

1966年,一封电报将在四川进行泥石流考察的施雅风召回兰州。等待他的,是暴风骤雨般的运动。

生活的苦尚能忍受,但倘若再也不能触摸自己挚爱的冰川,那是他难以接受的折磨。在丧失了整整3年工作时间后,施雅风觉得,这一辈子都白干了,一切都被完全否定了。他想到了死。

8月一个中午,他偷偷从牛棚跑到了兰州黄河大桥,跨过栏杆,从桥上跳了下去。

他想当然地以为,这么高的落差跳下去,肯定就昏死过去了。可没想到,儿时练就的水性让他一落水就打了个滚,浮了起来。

“这个时候我的脑子就有点清醒了。我想到了我的母亲,想到了我的家庭,想到了我的事业,觉得不应该死。”施雅风吧吧噔噔游到了河心沙洲——段家滩上,趴在泥里面,一身的水。

因为这次事件,从部队派到兰州分院的军管委主任说,“不要再批斗施雅风了”。这句话让他得到了解脱。慢慢地,他也可以看看书、写点材料了。“那时候我想做研究的欲望特别强烈。”

趴在段家滩的泥地里,施雅风明白了,在他的人生里,还有黄河水都浇不灭的信念,还有比生命更重要的东西,他还要再上冰川。

桃 源

在社会的风浪里沉浮,每个人都需要一座可以喘息的小岛。对于施雅风来说,这座小岛就是飘浮在云端的冰川。

施雅风有一张很得意的照片叫“策马扬鞭”。照片上的他骑在一块风化的石头上,石头酷似一匹骏马,施雅风背着军用水壶,喜悦之情溢于言表。

照片的拍摄地点是位于中国与巴基斯坦边境的喀喇昆仑山。这条山脉在突厥语中的意思是“黑色岩山”,又被很多冒险家称为“凶险的山”。全世界中纬度地区长度超过50公里的冰川共有8条,喀喇昆仑山独占6条。

在这些冰川中,巴托拉冰川活动极其活跃,连接中巴两国的友好公路喀喇昆仑公路就位于这条冰川的末端。为了援建这条国际公路,中国派出了9000多人,在异常艰苦的条件下施工了7年,牺牲的工程人员多达百余名。

可是,1973年春夏之交,巴托拉冰川暴发洪水,冲毁了这条友谊之路。一个两难的问题也被“冲”到了中国面前:如果公路改道重建,耗资几近天价;如果原地修复,喜怒无常的冰川是否会再度发狂?

为了作出科学决策,国家将考察巴托拉冰川的任务交给了中科院,要求用两年时间摸清冰川运动和变化特征,并提出中巴公路通过方案。

这项任务的核心是预报。科学家需要给出一个判断:未来数十年里冰川的进退、冰融水道的变化是否会再度给中巴公路带来危害。

“这个任务比较硬,可是要兑现的。”崔之久承认,“一般我们都比较‘怕’这种任务。”可施雅风义不容辞地答应了下来。

就这样,55岁的施雅风再次背上行囊,来到了陌生的异国他乡,在巴托拉冰川脚下搭起了帐篷。

清晨5点,他和年轻人一样,顶着刺骨寒风翻山越岭,进行第一班观测;夜里,他打着手电,到洪扎河边观察冰川融水和洪峰情况。他的办公室就是一张小板凳和行军床前一个用石头垫起来的木箱子,数据出来了,就在帐篷里计算。

苦是苦,但施雅风的心也因此得到了归隐。那顶简陋的小帐篷,让他免去了各种干扰,得以潜心钻研学问。在这个世外桃源里,他对冰川的认识大大加深了。

经过两年野外工作和一系列复杂计算,他们终于得出结论——巴托拉冰川还会继续前进,但是前进的极限值仅为180米,最终将在距离中巴公路300米以外的地方停住;16年后,冰川会转入退缩阶段,并一直持续到2030年以后。

也就是说,公路不必绕道重建,只需要适当变动桥位、放宽桥孔,原址修复。

1978年,中巴公路修复通车。这项工作为中国节约了1000万元,并在此后获得了国家自然科学奖三等奖,这也是我国冰川学建立以来第一次获得国家奖。

至于巴托拉冰川,时至今日,它仍在应验着施雅风的预言,收起了乖张的脾气,缓慢地退却着。

退却着的还有施雅风的身体。步入老年之后,他接连患上了心脏病、糖尿病、高血压,还安装了心脏起搏器。但他始终乐观勤奋,坚持锻炼和工作,托举着心中的那支火炬,直至弥留。

高举着这火炬,他看清了梦想,踏过了平庸,拨开了迷雾,温暖了自己,照亮了后来者的路。

借着这火光,他仿佛又看到了年少的自己。

那是一个星期天,正在浙江大学读书的施雅风和同学们一起登上了天目山。山顶海拔在1500米以上,风很大,没有树木,就像一座孤岛,矗立在云海之上。

头顶上,碧空万里,超脱尘世,那是这世界上无与伦比的美丽。

▲1987年,施雅风(左三)于天山1号冰川。

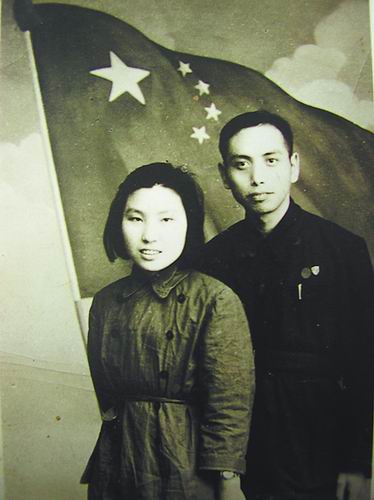

▲施雅风和沈健结婚照。张九辰供图

《中国科学报》 (2022-11-10 第4版 风范)