针对一项关于现代人起源的重要研究,中外学者在顶刊上展开了多次争锋。

2021年2月9日,美国《国家科学院院刊》发表了南京大学副教授孙雪峰等研究论文《古DNA和多种测年方式证实现代人晚到达中国南方》。该研究使用古DNA和多种测年方式证实,现代人抵达华南地区不超过六万年。

这一结果推翻了2015年由中科院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称古脊椎所)等机构在《自然》发表的研究结论,即“具有完全现代形态的人类早在8~12万年前就已经在华南局部地区出现”。

如今,事件有了最新进展。5月25日,美国《国家科学院院刊》同期刊发2篇来自古脊椎所、牛津大学、德国马普学会等机构多位学者的评论信,质疑孙雪峰论文研究结论的可靠性。他们提出,孙雪峰的研究存在“指鹿为人”、碳十四年代测定不准确、数据分析不规范等多个方面的缺陷。

厦门大学人类学研究所所长王传超认为,解决这一争议问题的终极办法就是古DNA和碳十四测年的重复实验。但这是一项技术要求极高,同时又依赖运气的工作,重复实验并非随时可以完成。这时,科学家或许只能选择继续等待,而这也是古人类研究的一大特点。

争议源起:阻碍非洲起源说的“最后一颗钉子”被拔掉了?

关于现代人起源有两种观点长期对峙:一种是非洲起源说,一种是多地起源说。

前者支持所有现代人都是从非洲走出的智人进化而来,他们在不同地区替代了本土的古老型人类而成为霸主。

后者则认为,智人在走出非洲的过程中不断与当地的古人类发生混血、杂交,共同走上现代人演化的道路。

这一争议的热点地区,恰好就在东亚。要想拼凑出现代人在东亚地区的起源与演化的拼图,湖南道县福岩洞扮演着关键角色。

2011年9月至2013年底,古脊椎所、湖南文物考古研究所连续三次对福岩洞遗址进行考古发掘,出土了大量哺乳动物化石,其中最引人注目的就是47枚古人类牙齿。

经科研人员测定,具有完全现代形态的人类早在8~12万年前就已经在华南局部地区出现了。2015年10月15日,《自然》发表了古脊椎所刘武、吴秀杰等所做的这项工作。

当时,福岩洞人年代的推测主要依靠两方面证据。

首先,在地层中,除非有过大的扰动,一般总是年轻的层位在上面,古老的层位在底下。如果化石层位于中间,那么它的年龄也就介于上下地层的年代之间。于是,科学家对化石埋藏的上下地层进行了铀系测年,结果显示它的范围在 8~12万年前。

其次,从生物地层学分析,和这些人类牙齿同在一起的动物群组成呈现出了晚更新世早期的特点。吴秀杰解释,动物群里发现了很多绝灭物种,都是在距今13万年以前的。他们还对一枚动物牙齿进行了碳十四测年,结果已经接近检测上限。

这项研究对于探讨现代人在欧亚地区的出现和扩散具有重要意义。

在经典的非洲起源论中,非洲以外的所有现代人都是5~10万年前走出非洲的一小群祖先的后代。

根据已有的化石证据,最早的现代人在西亚和欧洲出现的时间位于4.5万~5万年前。由于古人类化石非常稀有,东亚地区是否存在5~10万年前的早期现代人,始终没有确切的证据。

如果福岩洞人的年代推定属实,他们在东亚大陆出现的时间就比到达西亚和欧洲的现代人早至少3.5~7.5万年,那么福岩洞人的祖先来自何方?他们还是5~10万年前走出非洲的一小群祖先的后代吗?或者他们是更早出走的那一拨?他们和东亚大陆早期古人类有过广泛的基因交流吗?问题变得错综复杂起来。

然而,2021年2月9日,美国《国家科学院院刊》发表了南京大学孙雪峰等人的论文,又把这一问题拉回到了原点。

2019年,他们在福岩洞新找到了两枚“人类牙齿”和多枚哺乳动物化石。

这一次,他们用了更为直接的方法,也就是对“人类牙齿”进行了古DNA提取、测序,建立了人群关系的系统演化树,同时对“人类牙齿”和动物牙齿进行了碳十四测年。

根据这两项测定结果,他们得出了福岩洞人距今仅有9000多年历史的结论。论文最终作者、复旦大学生命科学学院教授李辉在复旦大学官网的报道中表示,“阻碍非洲起源说的‘最后一颗钉子’被拔掉了”。

对同一地点人类化石和古脊椎动物化石分析得到的年代推定结果,整整相差了一个数量级,究竟哪一个更接近历史的真实?

争议一:指鹿为人?

古人类学家要想还原人类演化的路径,会依靠很多不同的方法和技术,从古生物学、古人类学,到考古学、地质学、埋藏学、测年技术以及古DNA技术等。

其中,田野发掘、化石的功能形态鉴定可以说是古生物和古人类研究的立身之本。推翻刘武等研究结论的最主要证据来自孙雪峰等2019年在福岩洞发现的两枚“人类牙齿”,编号分别为FY-1HT和FY-2HT。

但前提是,这两枚牙齿必须与当年的47枚来自同一地层层位,从尺寸上形态上也都是同一类型,才能进行测年比较。

但刘武等在质疑文章中指出,这篇论文除展示了一张低分辨率照片外,没有提供“人类牙齿”发现具体位置的准确信息,也没有这两枚牙齿任何的形态、尺寸等解剖学信息,更没有指出与此前福岩洞发现的47枚牙齿中的哪一类、具体哪一件标本进行了比对。

“这样的研究论证方式在古生物学、古脊椎动物学、古人类学、解剖学研究中是非常罕见的。”刘武直言。

而这篇文章最大的争议点恰是来自化石的形态学鉴定。

质疑文章提出,经过多位第四纪哺乳动物专家鉴定,这两枚“人类牙齿”中编号为 FY-2HT的牙齿并非人类牙齿,而是草食类动物——鹿类的门齿。

西班牙人类古生态与社会进化研究所古生物学、动物考古学和埋藏学专家Palmira Saladié 在接受《中国科学报》采访时表示:“FY-2HT的牙根和牙冠的形态以及磨损模式,均不符合人属的鉴定,而属于鹿科。因此,所有来自该标本的分析和解释(年代测定和古DNA)都必须非常谨慎地进行,并拒绝它们。在我看来,鉴定是错误的,所以我们不能考虑结果。我不明白DNA分析怎么没发现这个错误。”

孙雪峰和李辉向《中国科学报》表示,原论文中化石形态学鉴定由澳大利亚新南维尔士大学Darren Curnoe负责。但截至发稿,Darren Curnoe没有就这个问题向《中国科学报》作出回复。

他在美国《科学院院刊》发表的回应文章中只是解释,FY-HT-2齿冠釉质大多磨损,无法复原出与鹿牙齿相似的磨耗特点。但刘武表示,尽管FY-HT-2存在齿冠釉质磨损,这枚牙齿与鹿牙齿相似的舌侧磨耗特征仍然是清晰可辨的。

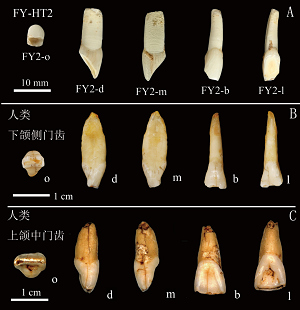

孙雪峰等在福岩洞发现的牙齿与鹿牙对比。(A) 引自Sun et al. 2021;(B)道县2012年出土的鹿类门齿;(C)附着在现生鹿下颌骨上的门齿及犬齿。(刘武供图)

孙雪峰等在福岩洞发现的牙齿同人类牙齿对比。(A)引自Sun et al. 2021;(B)道县2012年发现的人类下颌侧门齿;(C)黄龙洞2006发现的人类上颌中门齿。(刘武供图)

争议二:“人类”线粒体古DNA从哪儿来?

假设编号为 FY-2HT的人类牙齿实为鹿牙,为何能从中提取出“人类”线粒体古DNA?这是这项研究最为吊诡的地方。

这枚被检测出人类DNA的牙齿是否有可能被污染?原论文第一作者、负责古DNA检测的复旦大学科技考古研究院副研究员文少卿在接受《中国科学报》采访时表示,始终对数据负责。

王传超向《中国科学报》解释,古DNA的两端会出现碱基的变化,跟现代人的DNA序列有明显区别。根据论文公开的数据显示,孙雪峰等人确实提取出了古DNA并且对污染率进行了科学评估,结果是污染率很低,达到了古DNA的数据质量要求。

值得一提的是,随着人类DNA 获取技术的提升,在土壤、粪便、湖芯,甚至是空气样本中科学家也能检测出人类DNA,这些DNA 通常被称为环境DNA或者沉积物古DNA。

FY-2HT的“人类”线粒体古DNA究竟从哪儿来,似乎还是蒙上了一层阴影。

争议三:碳十四测年存在污染?

碳十四测年法是确定化石标本年代的一把利器,这是最著名的一种放射性测年法。但是,碳十四测年有个致命弱点,无法用在非常古老的材料测年上,因为碳十四衰变后剩余量会越来越小,最后小到很难精确计算。

2015年,负责福岩洞动物牙齿化石碳十四测年的北京大学考古文博学院教授吴小红告诉《中国科学报》,当时研究团队测定的年代为43000年左右。

孙雪峰认为,这个数据可以用来说明福岩洞遗址现代人出现的时间,支持其团队观点:现代人到达中国南方的时间不早于6万年。

但吴小红解释,这个数据接近北大加速器质谱碳十四实验室有机物碳十四年代测定的高限,再加上福岩洞遗址骨质样品保存不佳,这一结果不适合用作绝对年代的描述。

与之相对的,孙雪峰等对“人类牙齿”和动物牙齿的碳十四测年显示,其年代不足1万年,与“人类”线粒体古DNA推断的年代相匹配。吴小红认为,这种巨大的差异很可能由于样品来自不同地层单位。

“另外,越古老的样品,污染的风险极高,需要非常小心谨慎。”吴小红说。

她表示,首先是样品的前处理过程需要严格的控制和把关。孙雪峰等的文章中没有对碳十四测年样品的前处理过程进行清楚的描述,这在很大程度上影响了对测年结果可靠性的判断。

其次,加速器质谱碳十四的测年物质要可靠。孙雪峰等文章中大多数样品采用的是骨骼或者牙齿的总有机碳(TOC)进行年代测定,但在考古年代研究领域,通常不用这种方法,而是按惯例提取出骨骼或者牙齿中的原生组分—胶原蛋白或明胶蛋白进行年代测定以尽可能排除外来碳的影响,从而得到可靠的碳十四年代数据。其中,检验胶原(明胶)蛋白质量的是碳氮比值(C/N)。

孙雪峰等人的文章中仅有一份胶原蛋白样品按照国际惯例测定了碳氮比值,而且它的数值(46.2) 远高于牙齿和骨骼化石中适合于碳十四年代测定的有机胶原蛋白的C/N比值(2.9~3.6)。吴小红认为,这个结果应该摒弃。

“事实上,该文中绝大多数胶原蛋白测年样品都没有提供C/N比值,那么这篇文章中的所有胶原蛋白的样品没有证据证明是排除了外来污染物影响的。”吴小红强调。

英国牛津大学同位素加速器中心主任Tom Higham和德国马普学会人类历史科学研究所Katerina Douka在同期发表的评论信中,同样提出了这些问题。

Tom Higham在接受《中国科学报》采访时,质疑了孙雪峰等在论文中没有使用目前最可靠的碳十四测年法,尤其是他们提取的胶原蛋白含量非常之低,会造成年龄被显著低估。他表示,“样品实际年龄很可能比他们的测年结果要老得多”。

遗憾的是,孙雪峰等发表的回信对其在原文中使用的样品前处理方法依然没有给出具体的描述。

解决争议的终极办法只有“重复实验”

就目前来看,福岩洞人类化石的确切年代是什么,现代人在东亚地区起源与演化的历史如何还原,远未到盖棺定论的时候。

王传超认为,解决眼前这一争议问题的终极办法只有重复实验。既然化石样品来自同一洞穴,双方团队可以提供部分样品,由第三方机构进行重复实验。

不过,重复实验在现阶段还很难实施。仅是学术争议,没有机构可以强制要求进行重复实验。

而且,古人类研究的重复实验是有条件的。

原论文中,南京大学、复旦大学获得的古人类牙齿化石非常有限,碳十四测年和牙根的古DNA检测又都是有损检测,很难进行二次实验。

因此,孙雪峰等在回应文中也指出,希望古脊椎所能对其保存的福岩洞人类牙齿样品开展古DNA检测和碳十四测年,从而进行结果比对。

事实上,2015年,刘武等就委托专家对其中一枚保存最为完好的人类牙齿提取古DNA,但由于南方洞穴的气候条件非常不利于化石保存,这一尝试并未成功,碳十四测年也只在一枚动物牙齿中完成。

可见,这是一项技术要求极高,同时又依赖运气的工作,重复实验并非随时可以完成。“这时候就只能等待。”王传超认为,这也是古人类研究的一大特点。

刘武告诉《中国科学报》,福岩洞人类牙齿的古DNA检测会在合适的时间排上日程,毕竟五年过后,古DNA提取技术已经有了新的进展。

古人类研究历来是个热闹的江湖。自从古DNA技术横空出世,解决了许多原先僵持不下的争议问题,为这门学科的研究打开了一个全新的局面。

但是目前,受到人类化石数量、保存条件以及技术进展的局限,还没有一种方法可以一统江湖,而是需要依靠多种技术方法相互印证,尽可能构建一个完整的证据链条。

不同的研究方法得到的证据等级有所不同,但相同的是,每项研究在野外化石采集及实验室处理,研究数据采集、分析与论证等方面都应该严格按照学术流程和规范进行。在这一学术争议事件中,还需要强调的是,研究程序的合理、合规是得出可靠结论的基本前提。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1073/pnas.2019158118

https://doi.org/10.1038/nature15696

https://doi.org/10.1073/pnas.2102961118

https://doi.org/10.1073/pnas.2103798118

https://doi.org/10.1073/pnas.2104818118

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。