近日,国际地学期刊Quaternary Science Reviews《第四纪科学评论》在线发表了中国科学院海洋研究所和伦敦大学学院等单位合作的最新研究成果。研究团队基于南海西北部陆架沉积记录,重建了过去7千年以来珠江流域植被组成、化学风化和重金属排放历史,发现人类活动(农业、冶金等)在约2.9?2千年前逐渐超过气候变化成为华南流域风化剥蚀和植被演化的主控因素。

随着人类文明的发展,人类活动对地球表层系统的影响不断增强,引发了关于“人类世”的讨论。尽管人类世的提案最近被否决,但是并没有否认人类世的核心——人类活动对地球已经产生巨大影响。人类活动作为一种地质营力,何时开始及如何显著影响地球表层系统存在极大的区域差异性,需要结合不同区域的自然环境变化和人类文明发展进程来具体分析。我国华南地区由于南岭的阻隔和独特的气候、地貌、生态特征,人类文明的发展与中原和北方地区有显著差异,而考古学研究一直以长江、黄河等流域为重心,珠江流域的相关资料不够丰富,缺乏系统性研究,因此采用海洋沉积记录与考古资料相结合的方式能够更好地重建华南地区人类文明发展对自然环境的影响。南海西北部陆架作为陆地和海洋之间的过渡地带,是华南陆源物质的重要沉积汇,是从海看陆、重建华南地区人类活动历史的天然档案。

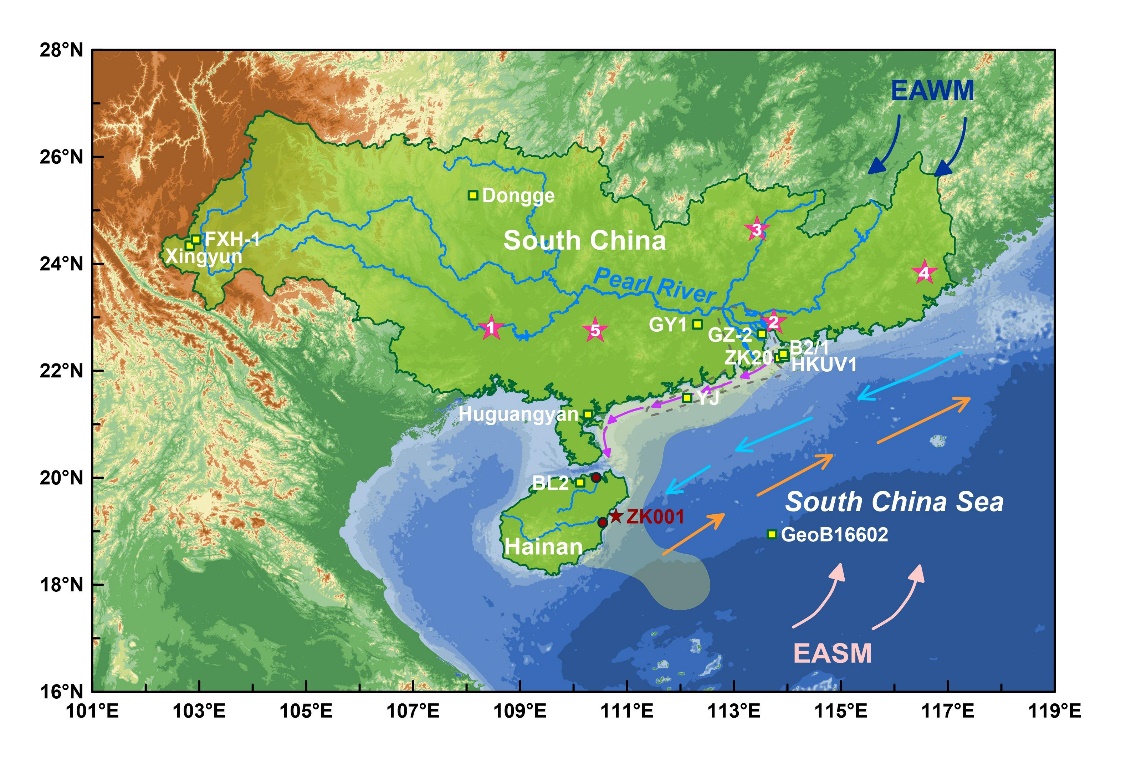

图1?研究区地质背景和研究站位图

本研究基于南海西北部陆架ZK001岩心的连续、高分辨率沉积记录,在粘土矿物和Sr-Nd同位素组成约束物源的基础上,通过对黑碳含量和碳同位素组成、常微量元素、粘土矿物、粒度等指标的分析,重建了7.0 ka BP以来珠江流域植被组成、化学风化和重金属排放历史,并综合前人的相关研究,系统揭示了中晚全新世华南地区自然环境与人类活动相互作用的历史及机制。

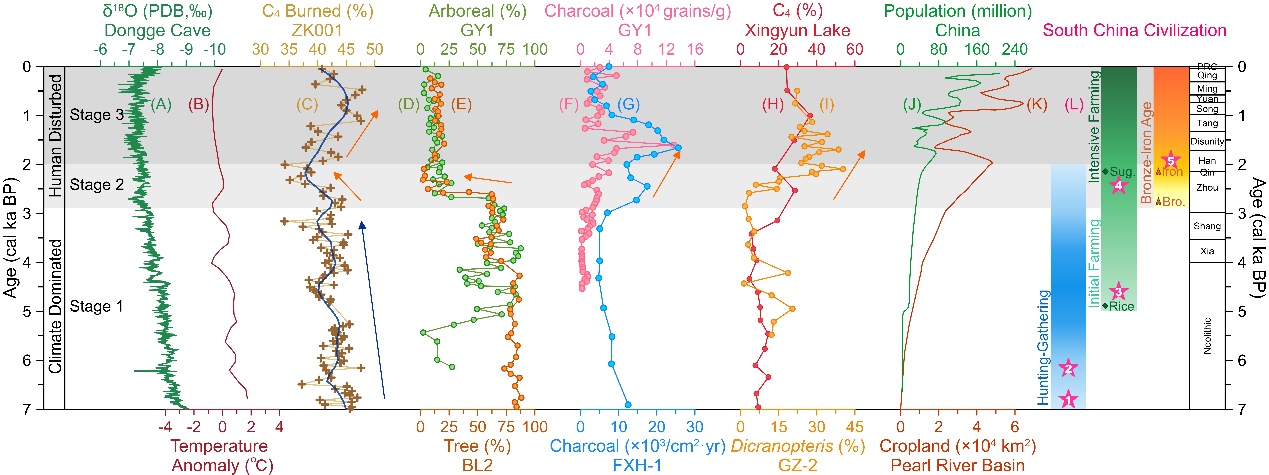

沉积物黑碳δ13C被用于重建7.0 ka BP以来华南植被组成和火活动的演化历史。结果表明,7.0?2.9 ka BP,生物燃料以C3植物为主,与以原始森林为主的区域植被组成一致,并且C4相对C3的比例整体略微减少,这伴随着中全新世以来降温和夏季风减弱,暗示气候变化是此期间华南植被演化的主要因素。2.9?2.0 ka BP,黑碳δ13C显著负偏,不再与气候变化耦合,同时流域内乔木比例大幅度减小,指示了人类大规模的C3森林砍伐和焚烧。2.0 ka BP以来,黑碳δ13C逐渐偏正,指示燃料中C4植物比例的增加,与夏季风减弱的趋势解耦,表明人类活动对区域植被的影响已超越气候变化的控制。森林砍伐后草本优先生长及人类大规模种植甘蔗等C4植物,造成了华南C4植物比例的增加。

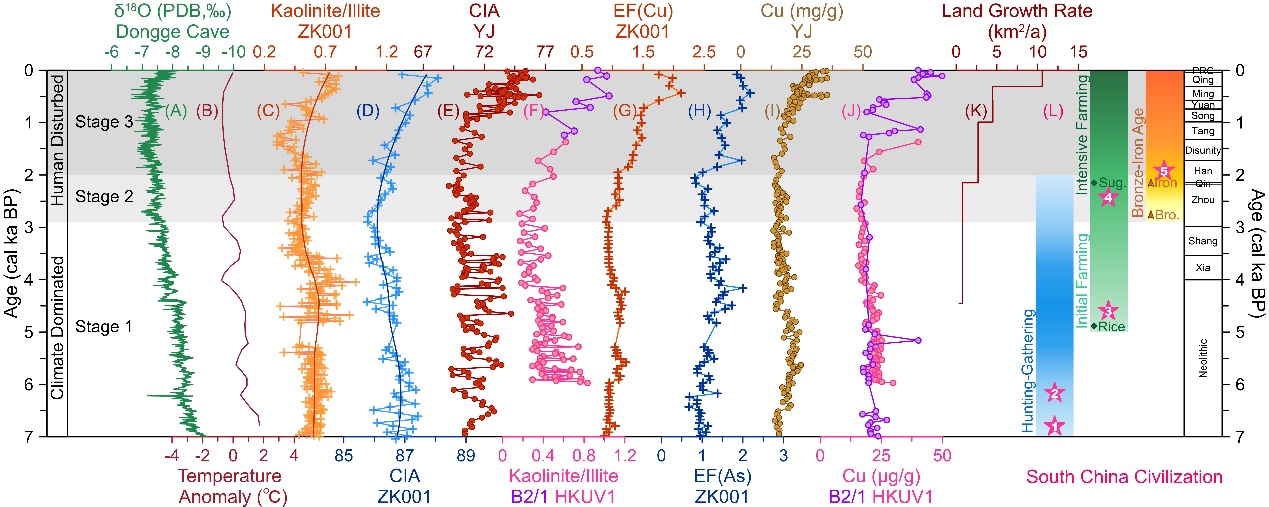

基于风化指标CIA、K/Al、高岭石/伊利石比值,重建了沉积物源区的化学风化历史。7.0?2.9 ka BP期间,华南地区化学风化整体呈现减弱的趋势,与东亚季风区气候变化耦合,表明温度降低、降水减少是风化强度减弱的主要原因。2.9 ka BP以来,化学风化强度异常增强,与东亚季风减弱的趋势相悖,与温度、降水解耦,而与人类活动的增强一致,表明人类活动的影响超越了自然控制,成为化学风化的主导因素。农业发展造成的土壤扰动、水土流失、淋滤增强等可能是化学风化增强的重要原因。此外,基于重金属富集因子,区分了沉积物中自然来源和人为来源重金属,进而重建了人类活动引起的重金属排放历史。7.0?2.0 ka BP,研究区的重金属含量接近背景值,主要来自岩石自然风化。2.0 ka BP以来,人为重金属排放日益增加,推测与铁器时代以来的开采、冶炼活动有关。

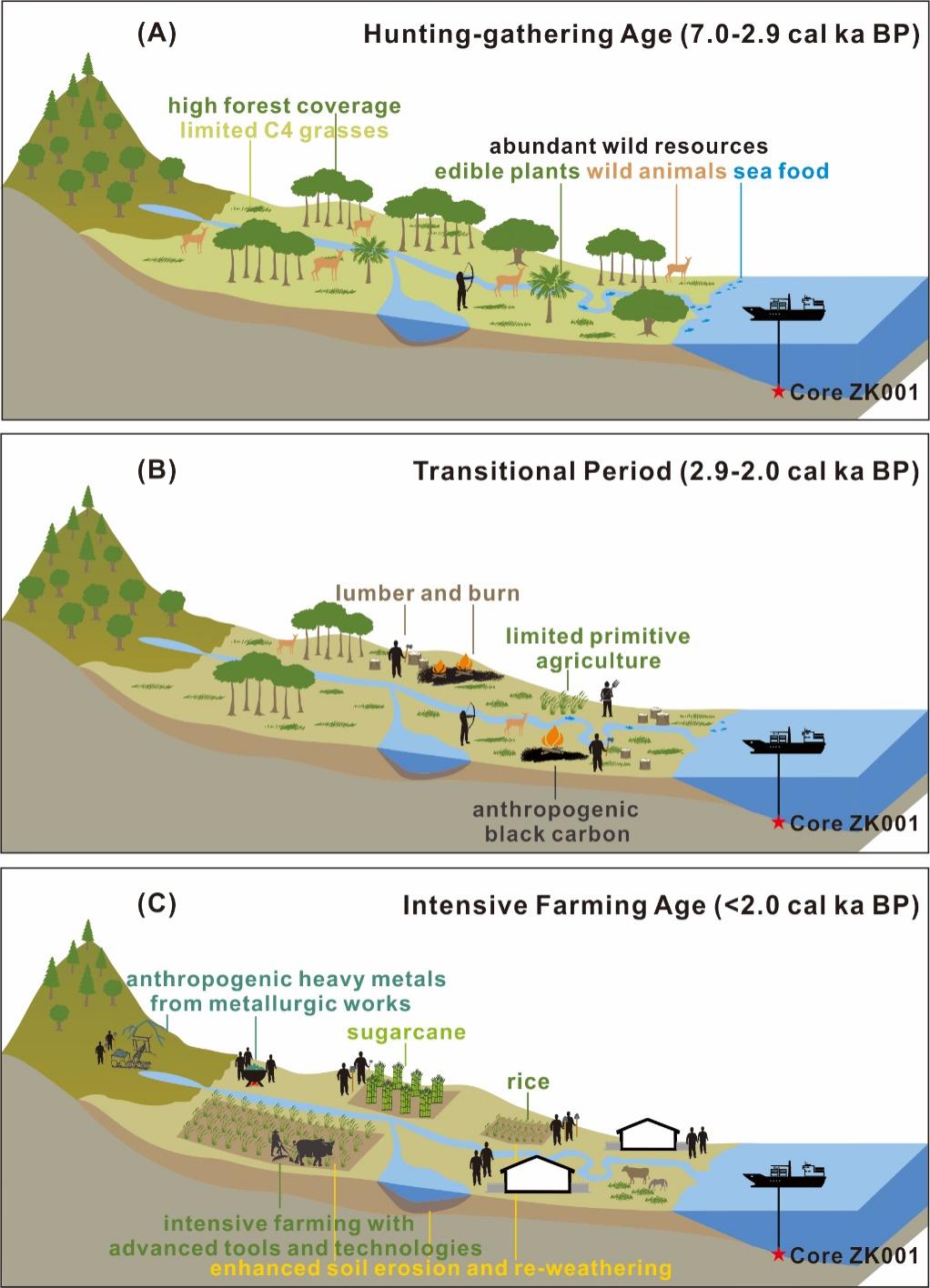

综合对比多指标沉积记录与考古、历史资料,华南地区人类活动的历史可划分为三个阶段:采集渔猎时代(7.0?2.9 ka BP),植被组成和化学风化受气候控制,重金属主要是自然来源,营采集渔猎生产方式的古人类对自然环境多为被动响应,对环境的影响很小;过渡时期(2.9?2.0 ka BP),在气候变化和人口压力增加的共同作用下,生计方式逐渐由采集渔猎向农耕经济转变,人类开始以刀耕火种的方式进行大面积的毁林开荒,改变了植被组成和火活动的自然规律;集约化农业时代(2.0 ka BP以来),随着人口增加和技术进步,森林砍伐、耕种、金属冶铸等人类活动逐渐超越自然影响,成为区域植被组成、火事件、化学风化和重金属排放的主导因素。

本研究重建了7千年以来华南地区高分辨率的自然环境与人类活动相互作用的历史,将人类活动的影响从环境因素中区分出来,弥补了华南区域性记录稀缺、考古记录不连续的问题,并通过系统总结珠江流域地质记录与考古、历史记载,提出华南地区人类世开始的时间约为2?3 ka BP,为区域人类世的划分提供了重要的海洋证据。

图2?过去7千年以来华南植被组成演化与气候变化、人类文明发展对比

图3?过去7千年以来华南化学风化、重金属排放与气候变化、人类文明发展进程对比

图4?过去7千年以来华南人类活动历史演化模式

论文第一作者为中国科学院海洋研究所博士研究生鞠梦珊,通讯作者为海洋所万世明研究员。研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院战略先导专项等支持。

论文信息:

Mengshan Ju, Shiming Wan*, Peter D. Clift, Wenqiang Pei, Dongfeng Jiao, Jin Zhang, Wenjun Jiao, Debo Zhao, Zhaojie Yu, Zehua Song, Anchun Li, 2024. History of human activity in South China since 7 cal ka BP: Evidence from a sediment record in the South China Sea. Quaternary Science Reviews, DOI: 10.1016/j.quascirev.2024.108683

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379124001847

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。