在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目资助下,中国科学院华南植物园研究员王法明团队研究发现红树林树干甲烷排放部分抵消碳汇效益。相关成果近日发表于《自然-地球科学》(Nature Geoscience)。

红树林作为典型的“蓝碳”生态系统之一,能够高效吸收和固存大气中的二氧化碳。然而,红树林生态系统也会释放温室气体甲烷(CH4),其实际气候增益效应可能因此受到削弱。长期以来,研究者主要关注来自土壤和水面的甲烷排放,而红树林树干是否作为潜在的甲烷排放通道、以及其在全球碳汇核算中的贡献,一直存在较大的认知空白。

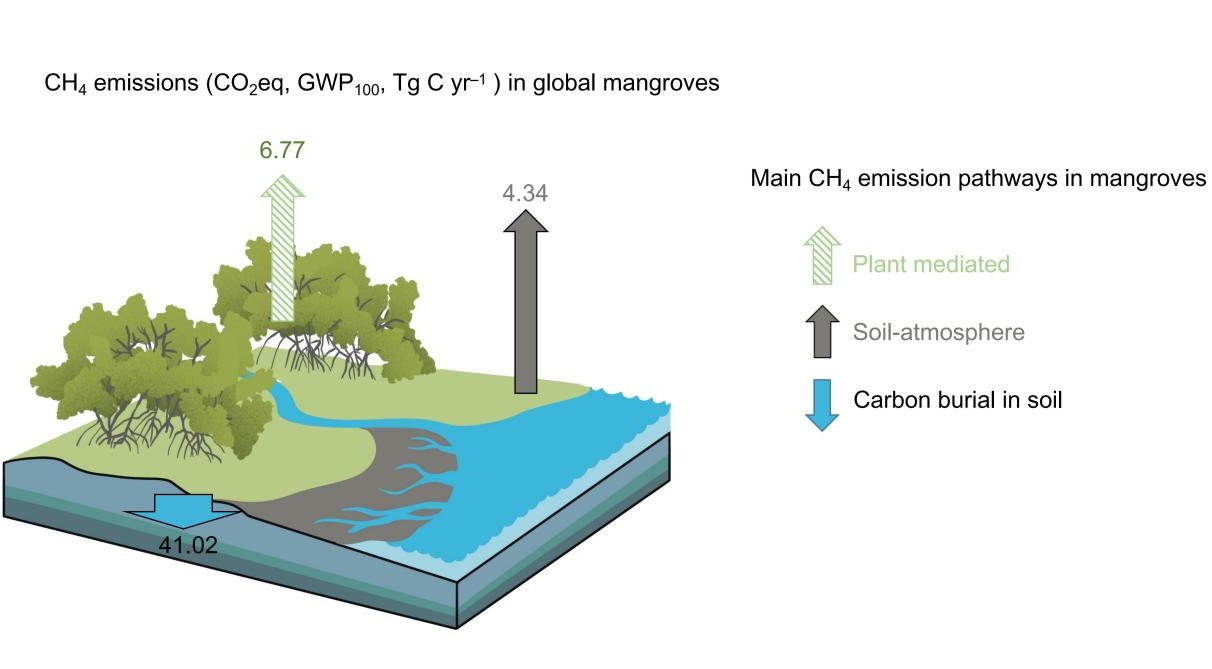

全球红树林树干与土壤界面甲烷排放量。研究团队供图

该研究首次基于全球尺度的红树林树干甲烷排放监测与模型推算,构建了目前最完整的红树林树干甲烷排放数据库。研究结合我国红树林多点长期原位监测数据、全球文献数据集以及机器学习模型,对树干甲烷排放的驱动机制及其碳汇抵消效应进行了系统评估。

研究结果显示,红树林树干是重要且此前被低估的甲烷排放通道,其排放量与土壤排放呈强相关关系,说明树干甲烷主要源自土壤中微生物的产甲烷过程,并通过树体通气组织向上输送。实地测量和同位素证据表明,树干在垂直方向上存在显著递减的排放模式,其中,树干基部排放最为强烈。

全球尺度上,研究估算红树林树干每年释放约730.6 Gg CH4,可抵消约 16.9 % 的红树林沉积碳埋藏量;若与土壤甲烷排放共同考虑,甲烷排放将抵消红树林蓝碳固存的约 27.5 %。该研究结果意味着,仅以沉积碳埋藏量评估蓝碳潜力可能显著高估其气候减排效益。

该研究有助于科学评估红树林气候减排效益,并精准指导红树林的保护与修复工作。(来源:中国科学报 朱汉斌)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41561-025-01848-4