在国家自然科学基金等项目的资助下,中国工程院院士、广东工业大学生态环境与资源学院教授杨志峰团队成员韩彬教授课题组在光活化分子氧合成过氧化氢研究方面取得重要进展。相关成果近日发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。

光活化分子氧为过氧化氢的合成提供了一种可持续的方法,但其效率受到协同优化氧、质子和电子供应这一难题的限制。

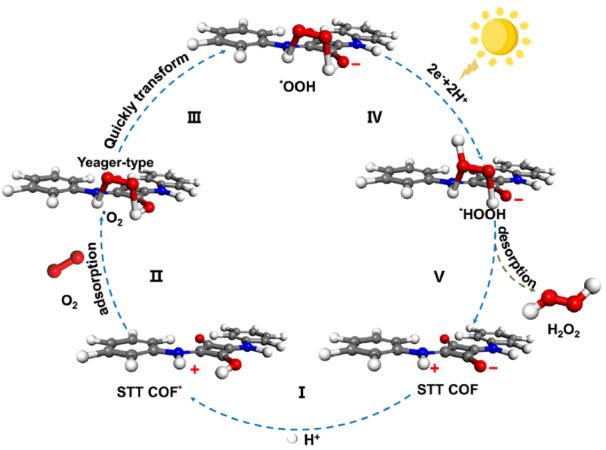

方酸基两性离子共价有机框架光合成过氧化氢机理图。研究团队供图

方酸基两性离子共价有机框架光合成过氧化氢机理图。研究团队供图

?

为此,研究团队开发了一种基于方酸(SQ)的两性离子共价有机框架(STT COF),通过诱导三重协同效应,显著提升了光活化分子氧合成过氧化氢的效率。STT COF在纯水中实现了高达14356.5 mol g-1 h-1的过氧化氢产率,表观量子效率达40.0%(420纳米),是中性PTT COF材料的7.9倍,且优于已报道的大多数体系。

通过同位素标记实验、原位红外光谱和电化学测试,证实过氧化氢生成源于一步两电子氧还原(ORR)路径,且SQ单元是关键的活性位点。SQ单元在水中发生自发氢化(C–O-→ C–OH)连续提取质子,且其质子利用能力不受pH影响。

理论计算结果显示,氢化后的STT COF*通过提供相邻的H位点(C=NH+和C–OH),促使O2以Yeager型构型吸附,降低了ORR能垒。同时,SQ单元与三嗪单元形成强给体-受体相互作用,促进了光生电子-空穴对的分离与迁移。此外,团队进一步开发了连续流动膜反应器,结合气体扩散层,在自然光照下7小时内生产了5升浓度约400摩尔每升的过氧化氢溶液,展示了较好的实际应用可行性。

论文通讯作者、广东工业大学生态环境与资源学院教授韩彬表示,该项工作为设计高效的光催化过氧化氢合成材料提供了全新视角,有助于发展绿色、安全的过氧化氢按需生产新技术。(来源:中国科学报 朱汉斌)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63997-9