|

|

|

|

|

晶态多孔有机框架-Pd纳米颗粒助力温和环境条件下超高效分离氕/氘 |

|

|

近日,中国科学院理化技术研究所的江雷院士团队、清华大学的李隽教授团队与浙江师范大学的贲腾教授团队开展合作研究,破解氕/氘同位素低能耗分离这一难题,并于2024年6月12日在Matter期刊上共同发表了题为“Ultra-efficient deuterium separation under ambient conditions by a crystalline porous organic framework−Pd nanoparticle hybrid”的研究论文。论文通讯作者是贲腾教授,第一作者是付静茹博士和王颖博士。

同位素是指具有相同原子序数但质量数(或中子数)不同的核素。同位素的分离技术在核燃料循环、核废料处理等方面具有重要应用,然而由于同位素之间的分子内结构和分子间相互作用具有极大的相似性,因此分离同位素非常困难。氘(D)作为氢(H)的重要稳定同位素,也称为“重氢”,高纯氘在武器制造、工业生产与科学研究中具有不可替代的作用,可广泛应用于非放射性同位素跟踪、中子散射和核聚变等,是国防科技和核能工业的重要战略物资。目前,工业上的D2/H2分离技术面临能耗过高和分离步骤繁复等诸多挑战。例如,在工业应用中采用钯膜进行分离时需要在高温(400 ℃)条件下进行多次分离操作,消耗大量能源,同时其单次分离效率极低(分离系数为1.3)。此外,单热NH3/H2交换法等其他分离方法不仅能量消耗大,还会伴随着有毒和腐蚀性物质对环境造成污染等问题。目前全球最新研究主要集中于利用具有量子筛分效应的纳米孔材料进行D2/H2的分离,然而,该方法需要在超低温度(零下243 ℃)下进行,也会耗费大量能源。因此,在温和环境条件下实现D2/H2的高效分离仍然是一个巨大挑战。

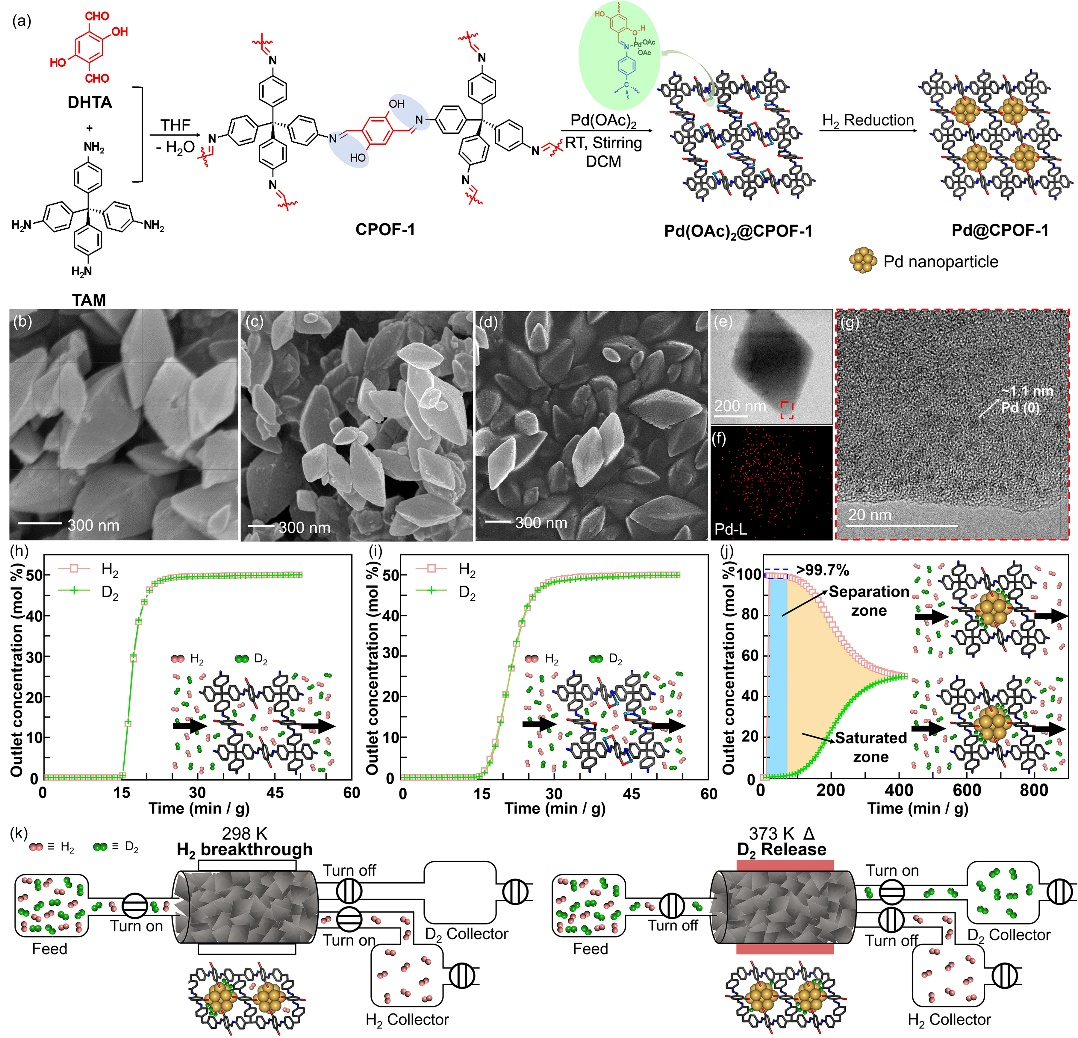

图1:Pd@CPOF-1的合成及其D2/H2分离性能。

为解决上述问题,合作团队通过Pd2+与晶态多孔有机框架(CPOF-1)孔道内羟基和希夫碱的相互作用,成功在CPOF-1孔道内制备了超小的Pd纳米颗粒(~1.1 nm)(图1)。此外,CPOF-1孔道的空间限域效应进一步增强了Pd纳米颗粒的反应活性,最终使Pd在室温下便可对D2进行选择性的化学吸附。

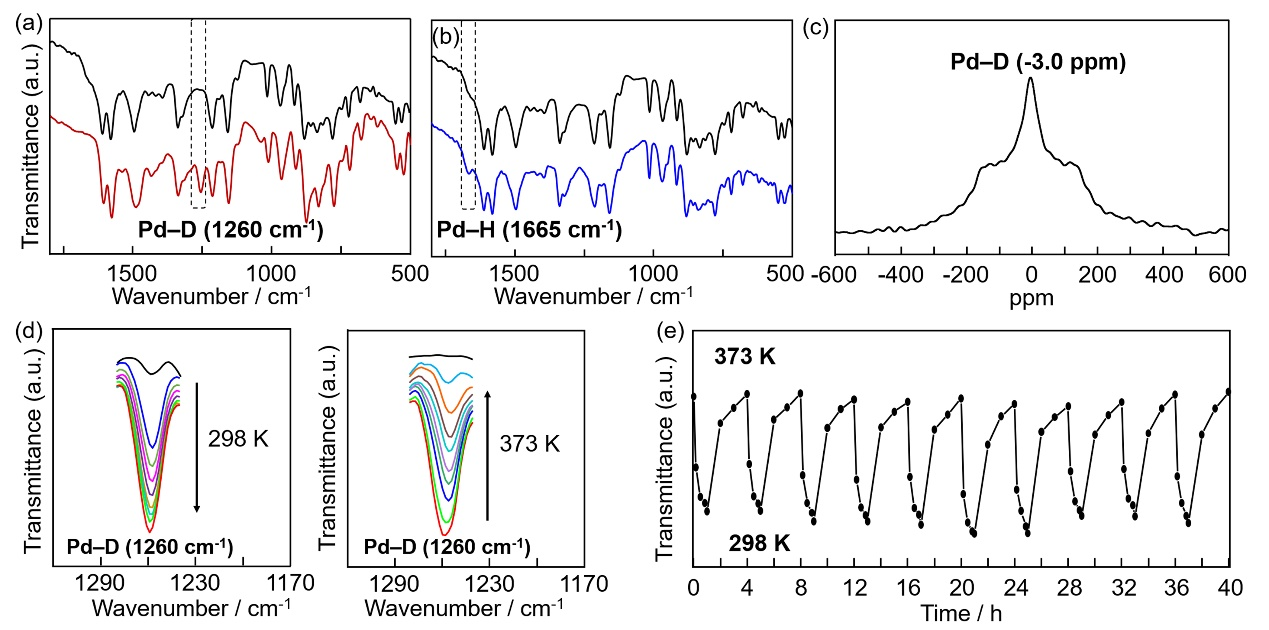

图2:Pd@CPOF-1在不同气氛下的原位红外测试及2H-NMR测试。

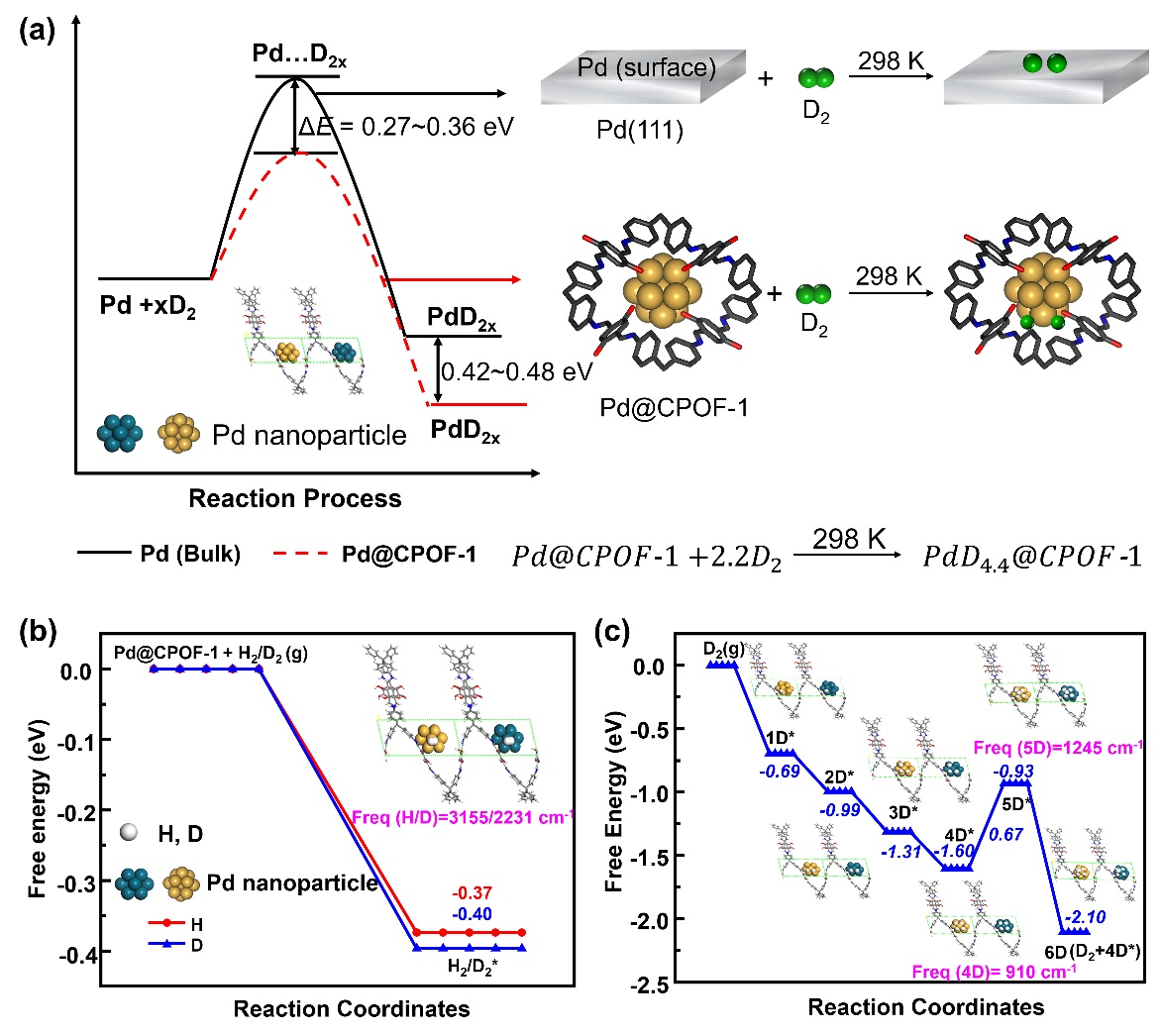

图3:利用理论计算详细研究了Pd@CPOF-1的氢同位素分离机制。

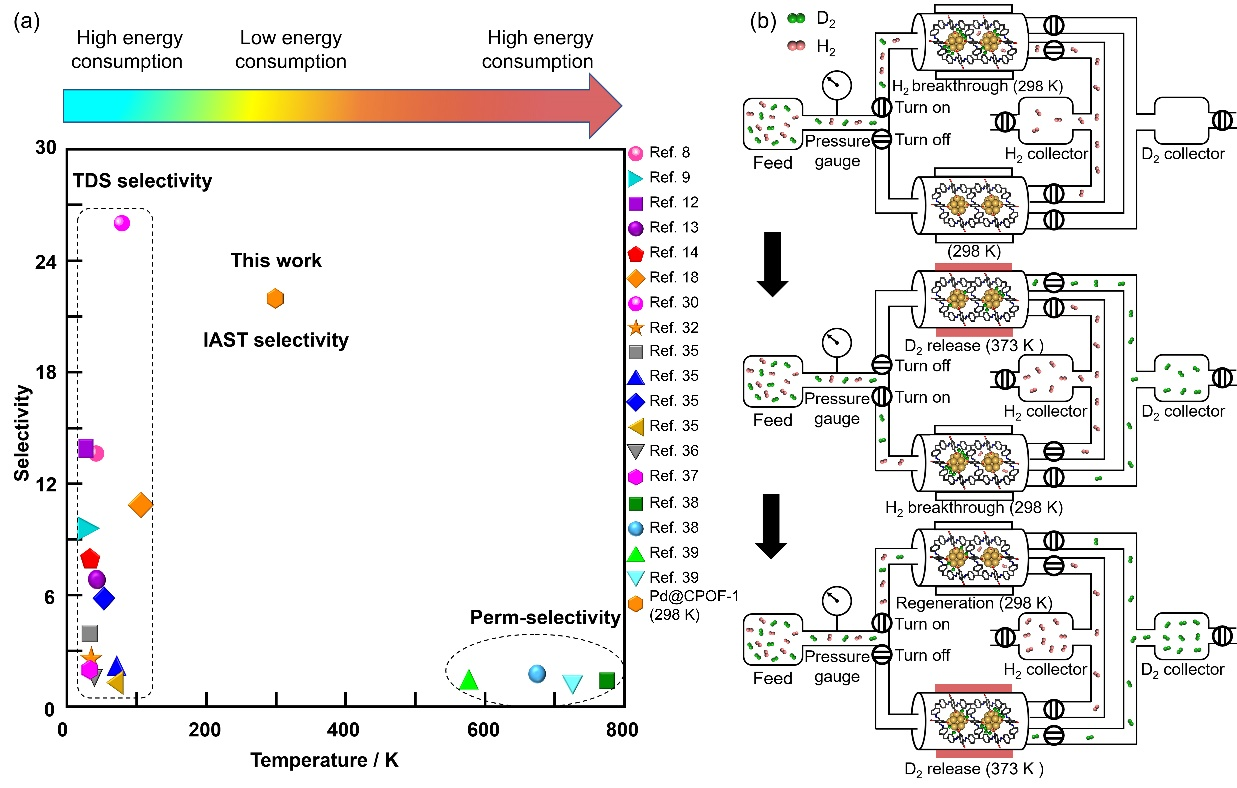

随后,合作团队通过原位傅里叶变换红外光谱(图2)、热脱附谱和理论计算(图3)对Pd@CPOF-1的D2/H2分离机理和过程进行了研究。结果表明,在CPOF-1骨架与Pd纳米颗粒构成的限域空间内,由于同位素效应,D2具有更低的吸附能,更容易被Pd簇吸附。因此D2/H2混合物在室温下的穿透过程中,D2与Pd之间通过化学吸附被保留在材料内,而H2则会随着气体流动被洗脱,最终实现了室温下(25 ℃)的高效D2/H2分离(图4)。

图4:Pd@CPOF-1的卓越氢同位素分离性能。

该工作提出了一种低能耗、低成本、高效率的温和环境条件下氕/氘同位素分离新概念,并基于该理论提出新的氕/氘同位素低能耗分离解决方案。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.matt.2024.05.008